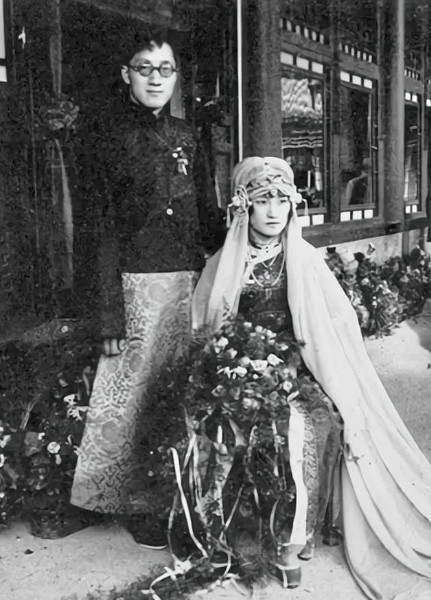

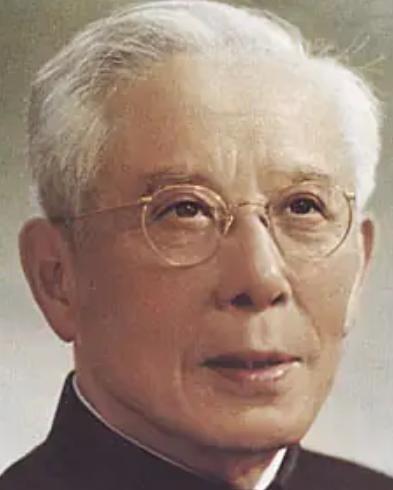

1956年,36岁的张爱玲和65岁的赖雅相识后相恋,不久后她怀孕了。赖雅面对这个消息冷冷地说:“这个孩子不能留下,我不想要。” 张爱玲出生在一个家道中落的名门世家,从小接受中西融合的教育,早熟而敏感。她的童年夹杂在父母的争执、社会的动荡中,培养出了她独特而深沉的文学笔触。 20世纪40年代,张爱玲以《倾城之恋》《金锁记》等作品一举成名,成为沪上最炙手可热的女作家。然而名声的背后,是情感世界的漂泊不定。 她与胡兰成的爱情如昙花一现,留下刻骨铭心的回忆与哀愁。战后,政治风云变幻,她逐渐淡出大陆文坛,辗转前往香港、美国,继续书写她的孤独与坚持。 1956年的香港,张爱玲正处在人生的转折点。那一年,她36岁,身心俱疲,在生活与创作的压力下渴望一段慰藉心灵的情感。正是在此时,她遇见了65岁的赖雅。 赖雅是美籍华人,身兼作家、编辑、翻译等多重身份,在文学界颇有声望。他身上有着西方学者的理性和东方文人的深沉,让张爱玲感到一种前所未有的吸引。 赖雅的年长和沉稳像是一块可以依靠的磐石,而他对文学的热忱和深刻的思想也让张爱玲找到了共鸣。他们的交流从文学谈起,却迅速延展到了生活、情感、文化等方方面面。张爱玲极少在人前流露情绪,但在赖雅面前,她展现出罕见的温柔与依赖。 两人频繁见面,时而在香港中环的西餐厅共进晚餐,时而在大学图书馆里并肩翻阅古典文学。 在那段时间里,张爱玲的朋友们发现她开始化淡妆,穿得更为讲究,眼神中也多了久违的光彩。她曾在信中写道:“他不是胡兰成,我很清楚;但他让我有一点重新相信命运。” 这份感情来得不合时宜,年龄上的悬殊、社会舆论的压力、身份背景的不同,都让这段恋情带着禁忌的色彩。张爱玲一如既往地不顾一切,义无反顾地投入。 张爱玲怀孕是在一个晴朗的午后,她从医院拿到报告的那一刻,整个人仿佛被阳光笼罩。 她感到一种久违的欢喜,不同于以往任何一段感情带来的激动,这是一种脚踏实地的幸福感。她仿佛看见未来的样子——一个小而温馨的家,有赖雅的沉静与包容,有孩子的欢声笑语。 她兴冲冲地在电话中告诉赖雅这个消息,却换来长时间的沉默。那头的赖雅呼吸声变得急促而混乱,接着,才低声说了一句:“这个孩子,你不能留,我不想要。” 张爱玲怔住了。她原以为这个消息会成为两人关系的转折点,未曾想却成了裂缝的开端。赖雅面对这个“意外”显得异常冷静甚至冷酷。 他开始列出种种理由:年龄不合适,身体负担重,生活方式不同,不适合抚养孩子,更不适合结婚。他没有恶语相向,却字字击打张爱玲的内心。 张爱玲尝试反驳,她说自己可以一个人带大孩子,不会成为他的负担;她说自己愿意为这段关系退让,只求他不要走;她甚至一度沉默,只盼他哪怕说一句“我们试试看”。但赖雅始终态度坚定,并未动摇。 张爱玲陷入长时间的挣扎。她翻遍旧信,试图从只言片语中找回那个温柔体贴的赖雅。她几度夜不能寐,甚至写下几首没有发表的诗句,表达自己对未来的渴望与迷惘。最终,她还是走进了医院,孤身一人,接受了那场终结生命的小手术。 手术那天是个阴天,医院走廊里来来往往的人声像是隔着一层纱,朦胧又遥远。张爱玲穿着平底鞋,披着一件浅灰色外套,脸色苍白,眼神空洞。 她从手术室出来时,天已擦黑,冷风拂面,她才发觉自己没有带伞。出租车司机问她要去哪里,她沉默良久,只轻声说了句:“回家。” 回去后,她一个人缩在沙发上,望着天花板发呆许久。电话铃响起,是赖雅。他语气平淡地问她身体是否恢复,说让她多休息、别出门。 他没有提起医院的事,更没有表示愧疚与关心。张爱玲只是“嗯”了一声,便挂了电话。泪水顺着脸颊流下,没有声音,只有悲凉。 几天之后,赖雅再次打来电话,说得很直接:“我们不适合,还是分开吧。”这一次,他没有再解释理由,只是一如既往的理性冷漠。 张爱玲没有回应,只听着电话“嘟嘟”挂断。她握着听筒良久,才轻轻放下。她知道,一切都结束了。 这场“忘年之恋”的终点,比张爱玲以往的任何一段感情都更为冷酷无情。她为赖雅付出了全部的柔情与信任,甚至愿意牺牲做母亲的机会,可换来的,却是一次次疏离和最终的放弃。 离开赖雅之后,张爱玲几乎完全封闭了自己。她从香港移居美国,居所一再更换,直到定居洛杉矶。她与外界联系越来越少,作品数量也急剧减少。 晚年时的张爱玲,生活极度简朴,几乎与世隔绝。她穿着过时的衣物,吃着简单的饭菜,靠翻译和少量版税度日。 有一次接受采访,她谈到爱情,只说了一句话:“我曾经很勇敢,但也很愚蠢。”那句话里,没有怨恨,只有无限的疲惫和认命。 1991年9月8日,张爱玲在洛杉矶的公寓内独自离世。邻居发现她时,她已去世多日,身边没有亲人,也没有一纸遗书。她用这样一种决绝的方式,结束了自己孤独而伟大的一生。