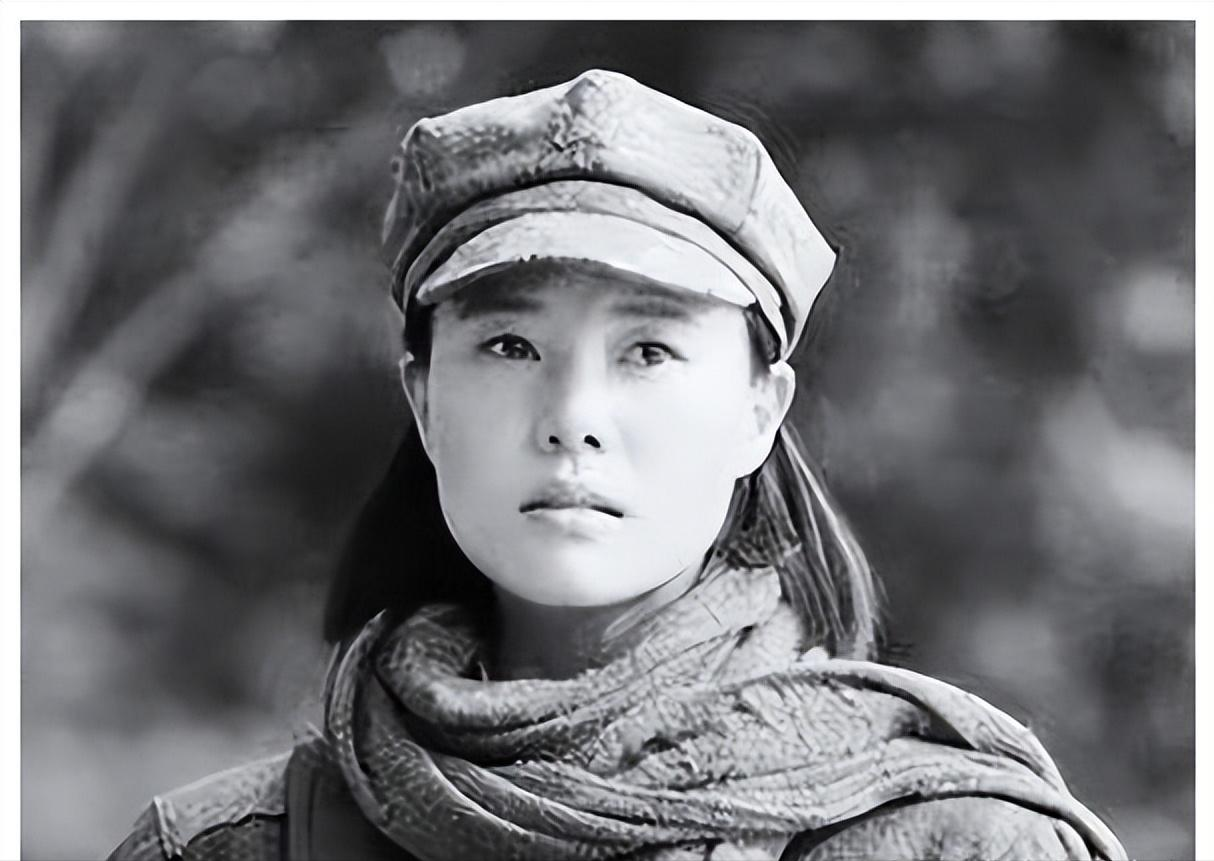

1986年,一名女医生因没有通行证被哨兵拦下。她没有争论,而是直接从包里掏出一颗手榴弹,冷静地说:“这就是我的通行证。” 1986年的西南边陲,硝烟未散,枪声不绝。对越自卫反击战仍在持续,云南文山前线局势严峻,救护资源紧张。 就在这片危机四伏的土地上,一位年轻的女医生,做出了让所有人震惊的举动。她不是军官,不是战士,却用一枚手榴弹为自己“开路”,只为能够早点赶赴战场,抢救生命。 这位医生名叫刘亚玲,彼时刚从军医大学毕业不久,年仅二十三岁。出身于一个知识分子家庭,父母原本希望她在北京安稳度日,最好在301医院这样的大型三甲医院任职。 她本也拥有这样的机会,但心中那份“救死扶伤,为国为民”的信念,使她毅然决然放弃了舒适与安逸,主动请战,奔赴战地一线的陆军第67医院。 她的选择,在当时看来,无疑是“疯狂”的。在多数人逃避前线危险的时候,她却逆行而上。刚到67医院的她,便立刻投入到紧张的救护工作中。 每天夜以继日地抢救伤员,穿梭在血与火之间,没有片刻停歇。她没有因为身为女性而畏惧战场的残酷,也没有因年纪尚轻而退缩,反而愈战愈勇。 随着经验的积累,刘亚玲渐渐意识到一个严峻的问题:许多伤员在被送回医院前,已经错过了最佳抢救时间。太多生命就这样消逝在途中。于是,她在内心深处下了一个大胆的决定——前往最前线。不是为表现,而是为更多人活下来。 她多次向上级请战,希望能被派往前沿阵地,却总是被以“前线危险”、“女性不宜”为由拒绝。 但她并未放弃,而是开始寻求其他方式靠近前线,哪怕是偷偷摸摸绕过哨卡,走山路穿丛林,也在所不惜。每次被发现,她都被劝返,但她始终不肯真正退后一步。 最终,有一次,她找准了地形薄弱的一段山道,悄悄潜入了前线。当领导发现后,多次命令她返回,她却以一种近乎倔强的方式留了下来。她深知,如果不在第一时间给予伤员救治,许多生命将注定逝去。哪怕违反纪律,她也要赌上自己的一切。 前线的条件远比她想象中艰苦,白天要躲避敌方炮火,夜晚只能蜷缩在山洞、壕沟,饭菜常常是冷硬的罐头,水更是稀缺。她硬是靠着坚韧的意志挺了下来。 那是1986年初夏的一天,战况尤为紧张。敌军连续数日加强火力,对我方阵地狂轰滥炸,前沿指挥所急需支援。 刘亚玲刚从前一线阵地归来,还未来得及休息,便听说有大量伤员正等待救治。她背上药箱,带上血浆、止血钳、输液器,一头扎进炮声之中,准备再次前往火线最前端。 当她赶到一个检查哨时,却被值勤哨兵拦下。哨兵坚定地要求她出示通行证,因前线封锁,任何非授权人员不得进入。 刘亚玲焦急万分,她并非没有通行证,而是此行并未被批准——医院担心她疲劳过度,更担心她安危,不许她再前往一线。可她心知肚明,前线正在流血的人们需要她。 短暂的沉默后,她毫不犹豫地从军衣内袋掏出一枚手榴弹,高高举起,目光如炬:“这就是我的通行证!” 那一刻,周围所有人都愣住了。谁也未曾想到,这位素日里温柔娴静的女医生,会用这种方式争取进入前线。哨兵手指微微颤抖,满脸错愕,而刘亚玲眼中没有丝毫迟疑。 那不是一场虚张声势。手榴弹是实战状态下每位军人最后的护身符。她愿意赌上生命,只为踏进火线一步。 哨兵终于放下枪,肃然让开通道。这一举动成为战地的一段传说。那声“这就是我的通行证”,不仅震撼了哨兵,也深深震撼了每一位战士的心。她不是战士,却早已具备战士的灵魂。 刘亚玲顺利进入阵地。在接下来的数小时里,她在炮火间穿梭,冒着弹雨抢救了十多位伤员。她为一个失血过多的连长缝合大腿动脉,在微弱灯光下准确植入输液针,为另一个胸部中弹的小兵进行紧急引流。 没有手术台,她就跪在地上;没有照明灯,她就用手电筒夹在脖子上。伤员一个个被抢救回来,她却早已汗水湿透、力竭如泥。 刘亚玲在前线的时间并不算长,但她留下的足迹却遍布十多个阵地。她用实际行动赢得了战友的尊重,用医者仁心守住了无数生命的希望。 她的事迹逐渐传遍全军。指挥部做出了破例决定,正式批准她在前线常驻。她的医疗队被命名为“刘亚玲小组”,成为前线抢救第一响应单位。 1987年,战争局势逐渐平稳,刘亚玲结束了前线任务,回到67医院。此时,她已身心俱疲,但心中从未有一丝悔意。她带回的是一身的伤疤和永不磨灭的荣耀。 后来,她调任至第四军医大学,成为一名医学教育者,将战地抢救的经验传授给无数后来者。她一生从未后悔自己在那个战火纷飞的岁月做出的决定。