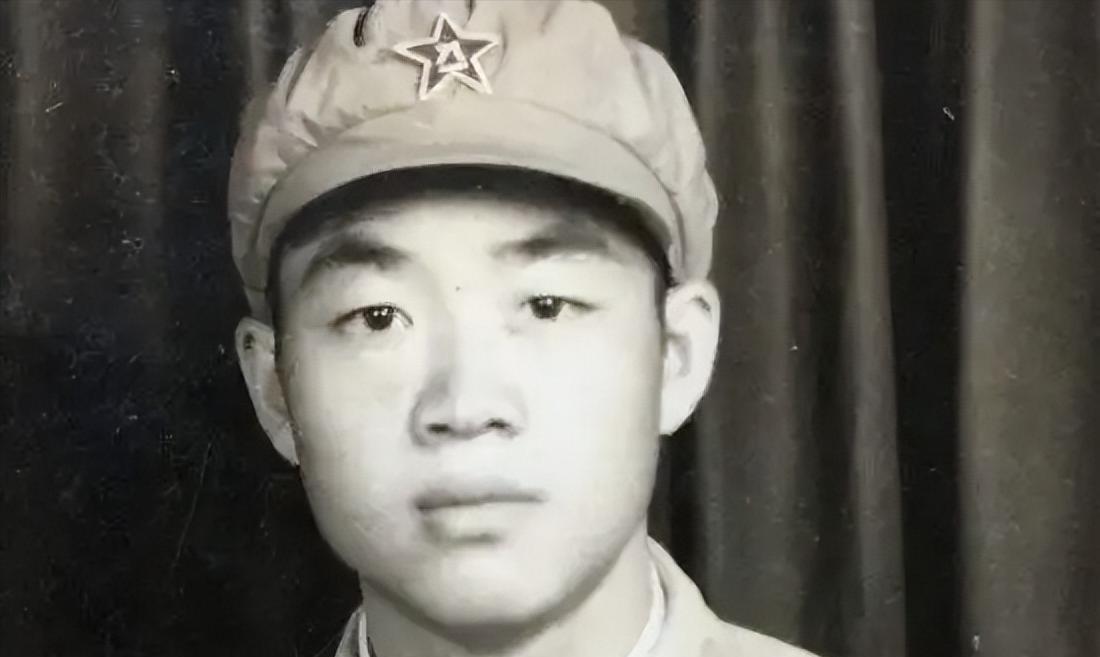

1952年,志愿军正在睡梦中,一战士因燥热睡不着出去巡逻,无意间听到黑夜中传来细细簌簌的声音,丢下手榴弹一看,大事不妙,山上不知何时,竟已经爬满了大批美军! 1952年,抗美援朝战场上,志愿军和美军正打得难解难分。那是个物资匮乏、条件恶劣的年代,战士们白天作战,晚上还要轮流站岗,睡眠成了奢侈品。倪祥明就是其中一员,他所在的部队驻扎在朝鲜北部山区,任务是守住阵地,防止敌人偷袭。那时候,美军仗着武器精良,经常趁夜色搞突然袭击,想打志愿军一个措手不及。而志愿军这边,靠的是人少但硬气,装备简陋却斗志高昂。 那晚,天气闷热得让人喘不过气,帐篷里跟蒸笼似的,倪祥明躺不住,脑子里乱糟糟的。他是个普通农村出身的小伙子,没啥文化,但打仗有股狠劲儿。睡不着干脆爬起来,拎着枪出去转转,也算给自己找点事干。山里的夜晚安静得吓人,偶尔有风吹过树叶,沙沙作响。他走了没几步,突然觉得不对劲——那声音咋听着不像风,像人踩着草丛发出的动静? 他屏住呼吸,借着微弱的月光眯眼一看,黑乎乎的山坡上好像有影子在动。凭着直觉,他没喊人也没犹豫,从腰间掏出一颗手榴弹就扔了过去。“轰”一声,爆炸撕裂了夜空,火光照亮了山坡,果然,一大群美军士兵暴露了出来!原来这帮家伙正悄悄往志愿军阵地摸过来,想趁着夜深人静搞偷袭。倪祥明这一炸,不光炸乱了敌人的计划,还把睡梦中的战友全给惊醒了。 部队立刻进入战斗状态,机枪、手榴弹齐上阵,跟美军干了起来。那一仗打得激烈,美军人数占优,火力也猛,但志愿军硬是靠着地形和拼劲把敌人拖住了。倪祥明自己也没闲着,端着枪冲在前面,带着弟兄们守住了关键的山头。天亮时,美军丢下一堆尸体,撤了回去。这场仗虽说规模不大,却让美军明白,志愿军不是好惹的,哪怕睡着了也能随时给你来个“惊喜”。 事后,大家伙儿才反应过来,要不是倪祥明睡不着出去转那一圈,后果不堪设想。那时候部队里没啥高科技侦察设备,全靠战士们的警惕性。倪祥明这事一传开,成了大家伙儿嘴里津津乐道的传奇。有人说他运气好,有人说他胆子大,但更多的战友觉得,这家伙就是天生有股子不服输的劲儿。 其实,像倪祥明这样的战士,在抗美援朝战场上不是个例。那场战争里,志愿军面对的敌人装备先进,补给充足,飞机大炮随便轰,而咱们这边子弹都得省着用,吃的是炒面,穿的是单衣。就是在这种差距下,志愿军硬是靠着一腔热血和聪明劲儿打出了威风。倪祥明那晚的举动,说白了,就是这种精神的缩影——不怕苦、不怕死,关键时候豁得出去。 再说说那场仗的背景。1952年,抗美援朝已经进入僵持阶段,美军想通过小规模突袭消耗志愿军的力量,志愿军则是要守住每一寸阵地,为谈判桌上的底气加码。倪祥明守的那个山头,看似不起眼,却是整条防线的一部分。丢了它,美军就能长驱直入,后方的部队和物资都会暴露。所以,他那一炸,不光救了战友,也保住了大部队的安全。 当然,倪祥明也不是没付出代价。那一仗里,他受了伤,后来因为伤势过重牺牲了。他的故事传回国内,感动了不少人,也让大家明白,战争的胜利不是靠某一个英雄,而是无数个像他这样的普通人拼出来的。他的牺牲让人惋惜,但他的选择却没啥好争议的——那年代的战士,脑子里装的就是保家卫国,哪有啥怕死的念头。 抗美援朝这场仗,打出了中国人的骨气,也让世界看看,新中国不是随便就能欺负的。倪祥明这样的小人物,放到历史里可能连名字都未必留得下,可正是这些小人物,撑起了那段波澜壮阔的岁月。他们没啥豪言壮语,就是实打实地干,拿命去换胜利。