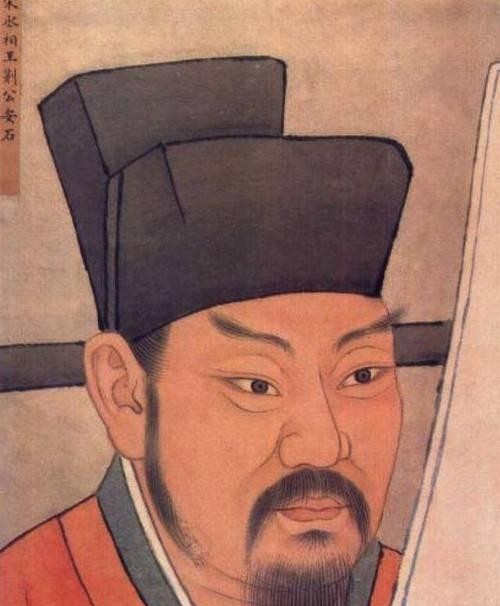

1076年,王安石被罢免了宰相职务,调任江宁知府,在江宁工作了几年后,他感到沮丧,开始有了辞职的念头,于是,他向朝廷递交了一份报告,表示自己身体欠佳,请求回家休养。 在北宋史册中,王安石的名字总是与变法联系在一起,在这位改革家的晚年,一张普通的紫檀藤床却成为了见证他心路历程的独特载体,这张藤床不仅仅是一件简单的家具,更是折射出一位政治家从刚直不阿到智慧圆融的转变过程。 在走向晚年之前,王安石是一位令人生畏的改革者,他以雷厉风行的作风推动新法,面对反对声浪时往往采取强硬态度,在他看来,改革关乎国运,容不得半点妥协,这种性格使他在朝堂上树敌颇多,即便是昔日好友也因理念不合而渐行渐远,当时的朝廷上下,几乎形成了泾渭分明的两派:支持新法者与反对新法者。 王安石为了坚持改革理念,不惜与多年挚友断绝来往,他认为,在改革面前,私人情谊必须让位于国家利益,这种决绝的态度,虽然体现了他的为政勇气,却也暴露出他性格中过于刚强的一面,在那段岁月里,他就像一把出鞘的利剑,锋芒毕露,却也常常伤及自身。 1076年的一纸诏书改变了这一切,被贬为江宁知府后,王安石的生活发生了天翻地覆的变化,从朝堂的中心到江南水乡,从权力的顶峰到地方官员,这种巨大的落差本该令人难以接受,但令人意外的是,这次贬谪却为王安石打开了一扇新的人生之窗。 江宁的山水秀美,与京城的紧张氛围形成鲜明对比,这里的生活节奏缓慢,让习惯了朝堂争锋的王安石有了难得的喘息之机,在处理地方政务之余,他开始有更多时间思考人生,关注身边的细节,那个曾经只关心国家大事的改革者,渐渐学会了欣赏江南的细雨绵绵,体会普通百姓的生活况味。 在江宁的日子里,王安石的性格逐渐发生了微妙的变化,他不再像从前那样对任何事情都采取强硬态度,而是学会了以更柔和的方式处理问题,这种转变,在后来的藤床事件中得到了最好的印证,那张承载着特殊意义的紫檀藤床,成为了见证他性格转变的一个绝佳注脚。 随着时光流逝,王安石对人生的理解也越发深邃,他开始意识到,改革固然重要,但生活中还有许多其他同样值得珍视的事物,那个曾经立志改天换地的政治家,开始学会在细微处体察人情冷暖,在平凡中感受生活真谛,这种转变,不是对曾经理想的背离,而是对人生境界的提升。 藤床事件的发生,恰如一面镜子,映照出王安石性格转变的成果,这件看似简单的家务事,实则暗含着更深层的意味,一张承载着皇恩的紫檀藤床,一位恋物的夫人,一个即将离任的官员,这些元素交织在一起,为王安石提供了一次展现智慧的契机。 在处理这件事时,王安石展现出与往昔截然不同的处事风格,曾几何时,面对新法推行时的阻力,他会毫不犹豫地采取强制手段,可如今,他选择了一种近乎戏剧性的方式来化解这个难题,这种转变,恰恰体现了一个政治家的成熟与智慧。 这种智慧不仅体现在处理方式上,更体现在他对人性的深刻理解,他深知,在处理家庭矛盾时,硬碰硬的方式往往事与愿违,那个曾经在朝堂上叱咤风云的改革家,此时却懂得了以迂回的方式达成目标,这种转变,不是对原则的放弃,而是对处事方式的提升。 王安石晚年的转变,远不止于处事方式,在江宁的岁月里,他的治学方向也发生了显著变化,那个曾经醉心于变法实践的政治家,开始将更多精力投入到经典研究和诗文创作中,这种转向,既是现实环境使然,更是内心选择的结果。 在诗文创作中,我们看到的是一个心境愈发从容的王安石,他的笔下不再充满慷慨激昂的政治激情,取而代之的是对自然山水的细腻描摹,对人生况味的深邃体悟,这种转变,让他的文学作品呈现出不同于早期的特质。 在人际交往方面,晚年的王安石也有了新的气象,那个曾经因变法而与故交绝裂的政治家,开始重新建立起一个以文会友的交游圈子,在江宁的园林中,他与文人雅士谈诗论道,与地方官员把酒言欢,这种转变,既是对过往的一种弥补,也是生命境界提升的表现。