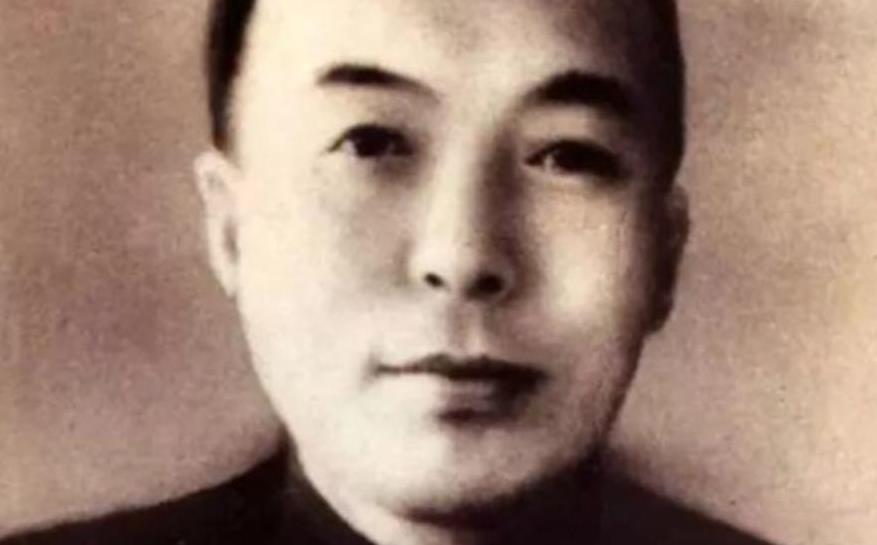

1931年,师长萧克在看到一位俘虏后大惊失色,急忙对看守说“他已经被俘虏了,可以不用再捆他了。”俘虏投来了感激的眼神,却没有说话,萧克一回去就随便从自己的钱袋中拿出了一块大洋,叹了口气说“如今,我能为他做的也就仅此而已。” 先说萧克。这家伙1907年出生在湖南嘉禾,家里算不上大富大贵,小地主出身,但日子过得紧巴巴。1918年家乡闹土匪,他爹带着全家跑去县城躲灾,小萧克才十来岁,第一次见识到乱世的模样。1926年,他想考黄埔军校,运气不好错过了报名,干脆去了中央军事委员会宪兵教练所。就是在那个地方,他碰上了刘嘉树。刘嘉树是教官,教他怎么打仗,怎么带兵,对他影响不小。后来国共分裂,萧克投了共产党,参加了南昌起义、秋收起义,一路打到1931年,当上了红一方面军第五师师长,二十多岁就扛起了大责任。 再来说刘嘉树。他1903年出生在湖南益阳,家里有点文化底子。1923年,他考进广州大本营陆军讲武学校,后来学校并进黄埔军校,他成了第一期学员。毕业后留校当过教官,教新兵怎么操练、怎么用枪。萧克那会儿是他的学生,刘嘉树对他挺上心,训练之外还聊战术啥的。1927年国共闹翻,他没跟萧克走,留在了国民党那边,从排长干到连长,再往上爬,军旅路子走得挺稳。 这俩人,师生一场,本来挺近乎的关系,却因为政治站队分了道。1931年之前,他们早没联系了,谁也没想到会在战场上碰面。 1931年夏天,中央红军在江西兴国附近打了一场漂亮仗,国民党围剿没成,自己还吃了亏。萧克那会儿正带着第五师往前线赶,仗打完了,他要去兴国开会。路上经过一个关押国民党俘虏的地方,他随手要了份名单瞅瞅,结果看到了“刘嘉树”仨字。当时他就愣了,这不是自己当年的老师吗?赶紧过去瞧一眼,果然是刘嘉树,穿着破军装,手还被捆着。 萧克一看这情况,心里估计五味杂陈。他跟看守说:“人都抓住了,捆着干啥,解开吧。”看守听他的,把绳子松了。刘嘉树没吭声,但眼神里透着点感激。萧克也没多待,出来后从兜里掏出一块大洋,让人送过去,还叹了口气说:“现在能帮他的,也就这么点了。”这块大洋不值多少钱,但在那年头,能随便掏出来给人,也不算小意思了。 为啥萧克这么做?一是念旧,他跟刘嘉树毕竟有师生情分,当年学了不少东西;二是他性格就这样,史料里说他待人宽厚,对俘虏也不爱搞狠的。这事儿传出去,红军这边还拿来宣传,说优待俘虏,显得自己有气度。 刘嘉树被抓后,红军没为难他。左权是红军大将,跟他聊过几回,想拉他加入红军。萧克也让人捎话,劝他留下教书,毕竟他有经验。但刘嘉树不干,说啥也要回家。1932年初,红军放了他,他回了南昌。国民党那边听说他活着回来,都挺意外,有人怀疑他跟红军有啥勾当,但他没啥大事,就这么过下去了。 不过刘嘉树这人命挺硬。1927年南昌起义,他当国民党营长,被起义军抓过一回,半道跑了。1931年又被红军逮住,这回没跑成。到了1949年,他混到国民党绥靖公署参谋长,长沙解放时第三次被抓,直接送北京关起来了。这回他没再翻身,蹲在牢里,日子不好过。 萧克呢,1931年后步步高升,1949年当了第四野战军参谋长,在北京干得风生水起。有次部下提了一句,说有个俘虏打听他,估计就是刘嘉树。萧克听完没啥反应,也没去看他。后来晚年写回忆录,他提到刘嘉树,说这老兄三次被抓,两次跟他有关,世事真不好说。萧克活到2008年,101岁,走之前还在写书,算是革命加文化的双料老将。