1956年,王明健,刚刚从中南矿冶学院毕业,接到了一份特殊的调令。他被秘密派往广东的一个偏远山区,肩负起中国核工业的重大任务——提炼原子弹的燃料。这个任务充满了危险和未知,他的选择不仅决定了中国第一颗原子弹的成败,也让他一生与家人分离,成为隐姓埋名的英雄。

1956年,王明健从中南矿冶学院毕业,作为一个年轻有为的冶金学家,他还不知未来会面临什么样的任务。那年夏天,他接到命令,加入“二机部”,一个从事高度机密核工业的单位。

这是一个转折点,中国的核工业刚刚起步,急需一批冶金和化学专家来解决原子弹燃料的难题。

这份工作意味着他要离开家乡,离开北京,甚至离开公众的视线。王明健踏上了前往广东的列车,心里清楚,他要为国家贡献自己的智慧,但他没有想到,这一去,便是几十年的无名岁月。

任务开始时,条件极其简陋,技术几乎是从零起步。面对困境,他毫不犹豫地接受了挑战。

1958年,王明健奉命负责广东下庄的水冶厂建设。这座工厂的使命是提炼出用于制造原子弹的关键材料——重铀酸铵。

当时没有现代化设备,几乎所有的工作都要靠土法完成。他带领50多名工人,在简陋的条件下,利用土锅、铁桶和简易装置,开始了艰难的提炼工作。

这项任务不仅耗费体力,更是极大的技术挑战。王明健反复实验,逐步改进提炼工艺。在多次失败和试验中,他和工人们夜以继日地工作。

1959年,水冶厂首次成功提炼出了重铀酸铵,王明健领导的团队在不到三年的时间内生产了71.3吨重铀酸铵,占全国产量的67%,为中国第一颗原子弹的爆炸提供了燃料。

在事业的高峰期,王明健却不得不面对人生中最沉重的抉择。

1958年底,奶奶病危的电报传来,王明健面临着一个艰难的选择:是回家照顾奶奶,还是继续留在工厂?这时,工厂正处于关键时期,任务紧迫。他选择了继续工作,忍痛未能见奶奶最后一面。

后来,第二封电报传来,奶奶已经去世。王明健对着电报磕了一个头,没时间去感伤,只能埋头继续工作。

这样的遗憾一直伴随他一生,“我从小是奶奶带大的,她临终前还不知道我在外面干什么。”这是他内心深处最大的痛苦。

1959年8月,在一次实验中,工厂发生了两次严重的爆炸,王明健和他的助手何国发身上多处被烧伤,险些丧命。这次事故让他意识到自己所处的危险,但他依然没有退缩。

在经历了这场生死劫难后,他依旧坚持工作,带领团队继续提炼重铀酸铵。每一次成功的背后,都伴随着巨大的风险和牺牲。

1964年,经过数年的试验和改进,他的团队终于彻底解决了核燃料提炼的技术问题。

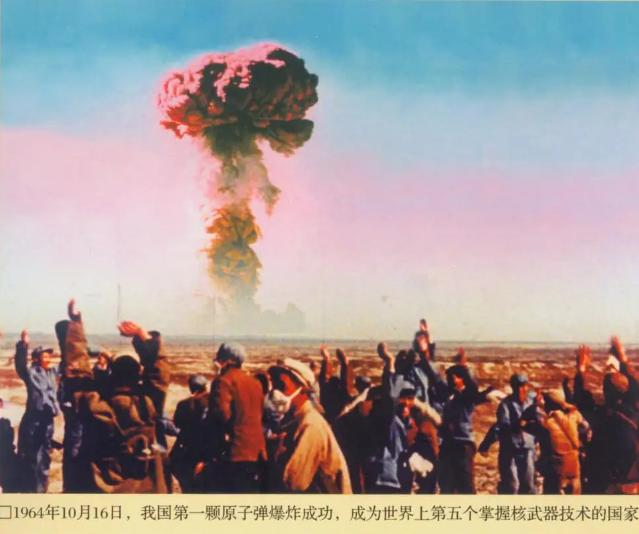

当年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,震撼了世界。而此时,王明健依然默默无闻,深藏在南方的山谷中,没有人知道他的贡献。

1964年原子弹试爆成功后,很多同事开始准备回京,享受这份成功的荣耀。但王明健选择继续留在南方,筹建更大规模的铀水冶炼厂。

他把家从北京搬到了广东韶关的深山里,带着家人一起过着简朴的生活,一边工作一边生活。他解决了铀矿冶炼的12项技术难题,成功超额完成了核燃料的生产任务。

在接下来的几十年中,他一直默默地坚守在核工业第一线,直到1995年退休。期间,他拒绝了各种荣誉和名利,一直把自己隐藏在历史的角落中。

他常说:“只要国家需要我,我无怨无悔。”

几十年里,他从未提及自己在核工业中的贡献,直到2014年,两弹一星50周年纪念,国家找到他时,他只是挥手说:“我没有任何要求,只要祖国和人民记得我,我就心满意足了。”