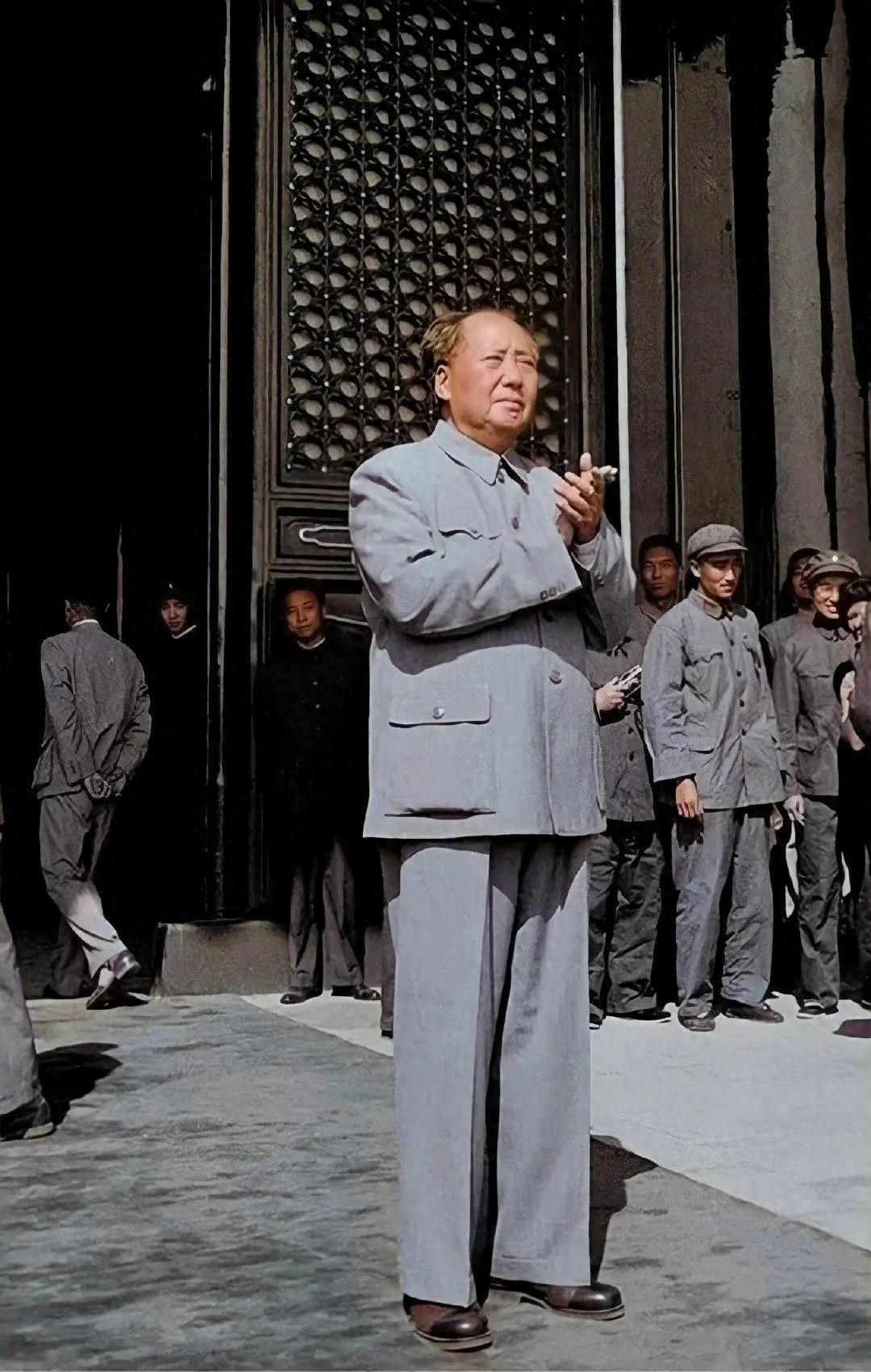

1959年毛主席回韶山,看到父母遗照,为何只将母亲照片带回北京? 1959年6月的一个黄昏,64岁的毛泽东结束了在武汉的工作视察,悄然踏上了回乡之路。这一路上,先是乘船,然后换乘汽车,直到傍晚时分才抵达阔别32年的故乡韶山。 在动身回乡前,毛主席特地做了几点交代:不要搞欢迎仪式打扰村民,不要派部队和公安人员到韶山,也不要阻止村民接近他。正因如此,当天晚上迎接他的人并不多,只有时任省委书记周小舟和一些村干部以及村里的长辈们。 回到家乡的第一个晚上,毛主席心情格外愉悦,他邀请家乡的宗亲乡邻、烈士后代以及警卫人员共四五十人一同用餐。席间,他亲切地走到每个人身边问候,大家都沉浸在无比的喜悦中。这一夜,毛主席激情难抑,挥笔写下了著名的《到韶山》,将对故乡的思念与感慨倾注于笔端。 第二天凌晨,当天刚刚泛白,很多人还在熟睡,毛主席却已起床洗漱,悄然离开了住处。他没有告诉其他人,只带着一位值班警卫跟随。迈着轻快的步伐,毛主席顺着山路一直向西走去。随行人员发现后,急忙追了上来,都不知道他要去哪里。有人关心他年事已高,走山路吃力,递来一根拐杖。 拄着拐杖,毛主席在众人陪同下来到了一处普通的坟墓前——这是他父母的墓地。坟墓刚用黄土重新修葺过,前面放着一个简陋的木架子,那是以前有人送鲜花时留下的。毛主席站在墓前,环顾四周,似乎在寻找什么。这时,有人从附近的柏树上折下几枝,递给了他。毛主席接过树枝,弯腰轻轻放在坟头,然后恭敬地鞠了三个躬,神情严肃而又深情地说:"前人辛苦,后人享福。" 之后,毛主席带着众人前往故居。当走到房前的池塘边时,他停下脚步,静静地望着池水,回忆涌上心头。"小时候,我就和泽民、泽覃他们两个在这里游泳玩闹。"他指着池塘里的荷叶说道,语气中透着怀念。这句话背后,是对已为革命牺牲的两位弟弟的深深思念。大弟毛泽民在1943年被盛世才残忍杀害,小弟毛泽覃则在1935年为掩护战友突围而牺牲,年仅30岁。 进入父母的房间,毛主席看到墙上挂着父母的遗照,但更令他吃惊的是,竟然还发现了一张珍贵的老照片——那是1919年他与母亲文七妹、大弟毛泽民、二弟毛泽覃的唯一合影。"这是从哪里找到的?"毛主席惊讶地问道。工作人员告诉他,这张照片是从毛主席外婆家那里找来的。 站在故居里,望着墙上那张珍贵的合影,毛主席的思绪仿佛回到了1919年那个悲痛的秋天。那年10月5日,他的母亲文七妹在韶山冲家中病逝,享年52岁。当时毛主席正在长沙为革命奔走,接到母亲病危的消息后,他立即放下手中的工作,带着二弟毛泽覃匆忙赶回家乡。然而,等他回到韶山冲时,母亲已经入棺两天。 大哥回来后,毛泽民告诉他,母亲临终前不停地呼喊着"石三伢子"——这是毛主席的乳名。听到这个消息,坚强如毛主席也不禁泪流满面,扶棺痛哭。那一夜,他彻夜未眠,坐在母亲灵柩前守灵,借着微弱的灯光,写下了生平最长的一首诗——《四言诗·祭母文》。这首长达386字的四言诗,以朴实而情深的语言,追述了母亲一生的辛劳和美德,表达了一个儿子对母亲无尽的思念。 母亲去世几个月后,父亲毛贻昌也因病去世。不到一年的时间,父母相继离世,对毛主席的打击可想而知。但革命的道路不容停歇,他只能强忍悲痛,继续前行。 在美国记者斯诺的采访中,毛主席曾这样评价自己的父母:"他(毛贻昌)是一个严格的监工,看不得我闲着;如果没有账要记,就叫我去做农活。他性情暴躁,常常打我和两个弟弟。他一文钱也不给我们,给我们吃的又是最差的。他每月十五对雇工们特别开恩,给他们鸡蛋下饭吃,可是从来没有肉。对于我,他不给蛋也不给肉。我母亲是个心地善良的妇女,为人慷慨厚道,随时愿意接济别人。她可怜穷人,他们在荒年前来讨饭的时候,她常常给他们饭吃。但是,如果我父亲在场,她就不能这样做了。我父亲是不赞成施舍的。我家为了这事多次发生过争吵。" 这段评价揭示了毛主席童年的家庭环境和父母的性格特点。父亲严厉、节俭,甚至有些苛刻;母亲善良、慈爱,是儿子内心的温暖依靠。这种截然不同的性格和教育方式,给毛主席留下了深刻的印象。 离开韶山时,毛主席特地让人把故居里母亲的照片取下,带回北京。当工作人员好奇地问他为什么只带母亲的照片时,他笑着回答:"我想我妈,小时候父亲老是打我。"这简单的回答,道出了他对母亲深深的思念和对童年的记忆。