他扮作乞丐,昼伏夜出行走1400公里,如果没有他,中国就是今天的巴勒斯坦!

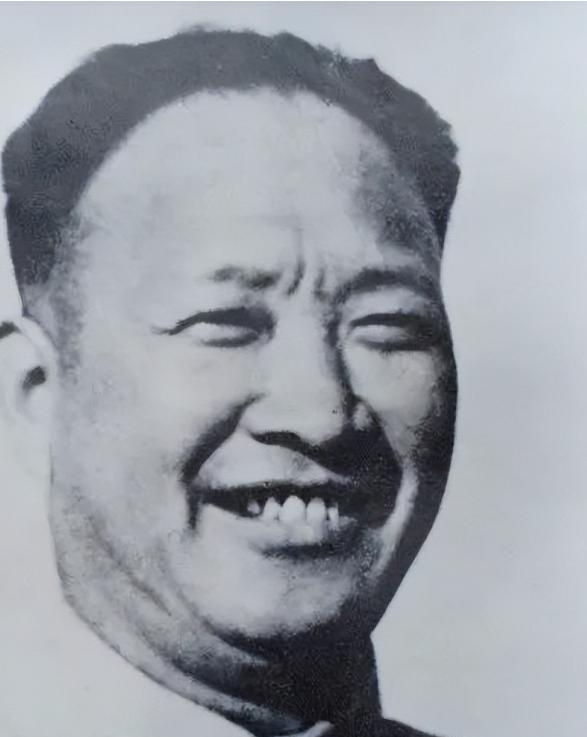

1902年,浙江绍兴的一户普通人家,迎来了一个男孩。家里穷,读书难,可父母还是咬牙送他上学。这个孩子,就是赵忠尧。

他从小聪明,喜欢问为什么。小时候,看见天上的月亮,他会问:“月亮能不能掉下来?”长大后,他更痴迷科学。

1925年,他考上了清华学校。这是一所好学校,但学费不便宜。赵忠尧靠奖学金,勉强支撑。

在清华,他的物理课总是第一名。毕业时,他拿到了清华公费留学的资格。这是全班唯一的一个名额。他的目标,是美国加州理工学院。

到美国后,他遇到了人生中最重要的导师——密立根。这位导师是诺贝尔物理学奖得主,对赵忠尧非常欣赏。他带着赵忠尧研究核物理,让他负责一个重要实验。

实验很难,条件简陋,失败了无数次,实验室里的设备炸了,赵忠尧的手被划出血。他简单包扎后,又埋头工作。科学家不是天生的天才,他们是靠日复一日的坚持造就的。

经过多年努力,他发现了“正电子”,也就是反物质的存在。这是个重大发现,可惜,诺贝尔奖评委会出了问题,奖项被别人拿走了。

这对他来说并不重要,这项发现对科学的意义。

1931年,赵忠尧回国。他知道,自己学的这些东西,必须带回中国。他辞别美国的优越生活,回到动荡的祖国。他说:“我的学问是从国家来的,我要还给国家。”

回国后,他开始在清华教书,研究核物理。他带的学生,后来成了中国核事业的中坚力量。那时的中国,连实验室都破旧不堪。

他带着学生,在危房里搭设备,在野地里做实验。有人问:“这么难,还要坚持?”他只回了三个字:“值得的。”

1937年,抗日战争爆发。日本军队长驱直入,战火烧遍大半个中国,那一年赵忠尧正从国外带回一罐镭。这些镭是核研究的关键材料,全中国只有这一罐。

他没有选择坐火车,也没有找人护送。他决定靠自己。他想了一个办法,把镭装进泡菜罐子里,混在行李中。接着,他换上一身破旧的衣服,故意让自己看起来像个乞丐。

从长沙到北京,1400公里。他每天只能走夜路,白天藏在破庙、树林里。有一次,他碰上了伪军的巡查,士兵看他衣衫褴褛,没多怀疑,但要求检查行李。

还有一次,他在山路上遇到流寇。他装作讨饭的,给他们磕头求饶。流寇觉得他身无分文,懒得动手,把他放了。每次遇险,他都能凭着智慧和冷静脱身。

一路上,他的鞋磨破了,脚上全是血泡。他忍着痛,继续走。水喝完了,他找河边捧水喝。干粮吃光了,他摘野果充饥。长途跋涉让他的身体快要垮掉,但他从不抱怨。

一个月后,他终于到达北京。那罐泡菜完好无损,里面的镭一点没少。这段路,他走了1400公里,用自己的双脚,为中国的核研究争取了一线生机。

那罐镭,后来成为中国核物理研究的基础材料。如果没有它,中国的核研究可能要推迟很多年。

在战火中,赵忠尧不仅是科学家,更像是一个勇敢的战士。

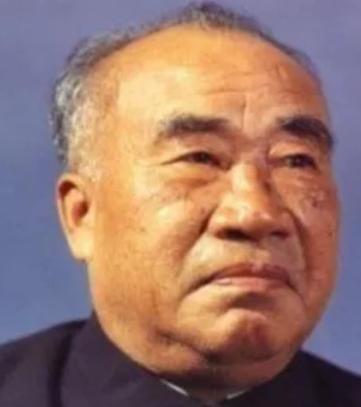

1949年,新中国成立。这对赵忠尧来说,是一个新的起点。动荡的时代过去了,科学家们终于有了施展拳脚的机会。他被邀请加入中国科学院,成为近代物理研究所的核心人物。

研究条件依然简陋,但赵忠尧早已习惯。他接手了加速器项目,这是中国核物理研究的关键装备。在当时,加速器几乎是空白领域。他带领团队,从零开始,自己设计,自己制造。

有一次,实验设备出现问题,电流无法稳定。他卷起袖子,亲自钻进设备堆里查找故障。身边的年轻人问:“赵老师,这么危险的事,让我们来吧!”

新中国的核计划提上日程时,赵忠尧成为重要参与者。他虽然没直接负责核武器的制造,却在理论上提供了无数指导。他的建议被采纳后,很多问题迎刃而解。

1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功。这一天,他并没有出现在庆祝的现场,而是待在实验室。他对学生说:“这个成果是大家的,我还得忙着下一个研究。”

赵忠尧不仅做科研,还培养人才。他总是亲自为学生讲课,讲到激动处,会在黑板上画得满满当当。他的学生后来成为中国核领域的骨干力量,有的甚至主持了核潜艇和核电站的设计。

1970年,中国第一艘核潜艇下水时,他坐在观礼台上,看着远处的潜艇缓缓入水。他没有鼓掌,只是嘴角微微上扬。他的事业,正在延续。

晚年的赵忠尧,生活低调。很多人不知道他曾为国家做了什么。他也从不主动提起。他的日子简单,每天看看书,喝杯清茶。他说,这样挺好,没什么遗憾。

1998年,96岁的赵忠尧在家中去世。消息传出时,很多人这才知道他的事迹。媒体开始报道他的故事,特别是他当年扮作乞丐护送镭的那段经历。

他留下的,不只是研究成果,还有一种精神。他的学生说:“赵老师教我们的,不只是知识,还有责任。他总说,科学是国家的,国家强,科学才有用。”