道光二十五年,林则徐结束了他在新疆伊犁三年多的流放生涯。作为当时最有经验的英国问题专家,一些已经察觉到时局发生变化的人,询问起林则徐该如何应对英国侵略,林则徐给出了一个出人意料地答复:“其实咱们不用太操心英国人,他们无非是用鸦片和其他商品来大清挣点钱罢了,俄国才是最危险的敌人。”

林则徐出生在福建福州,一个贫寒但书香气浓厚的家庭,每天清晨天还没亮他就挑着书箱,沿着小巷去学堂。

灯光昏暗,他咬着牙硬记书中的每个字,松树枝烧出的火光时亮时灭,映着少年倔强的脸。

他的父亲林宾日是个私塾先生,教得严也教得细,林则徐小时候常被罚抄书,一抄就是十几页,林宾日不是普通的先生,他不教死书。

“学圣贤之道,不只为考功名,学成了要替老百姓做事。”父亲的话林则徐记住了,他后来仕途再高心中总是想着百姓。

1811年林则徐金榜题名,中了进士,那一年他26岁,成了福州全城的骄傲,父母的脸上露出了少见的笑容。

他被任命为翰林院庶吉士进入中央政界,这对林则徐来说是一次改变命运的跳跃。

初入朝堂林则徐并没有埋头享受,他不喜欢空谈,他调研各地对百姓的疾苦格外关心,早年任监察御史时,他亲自走访田间,调查粮赋过重的问题。

盐税的盘剥、农民的艰难,他一一写成奏折递到皇帝面前,有人说他太“较真”,可林则徐从不妥协。

1820年他被调到地方任职,任上他深入了解地方事务,贫民和地方豪强之间的矛盾,他眼里不揉沙子。

谁侵吞百姓利益,谁就是他的敌人,他的刚正得罪了不少人,但也让他的政绩显得尤为亮眼。

1838年林则徐已经成为朝中的名臣,这时的大清已经陷入鸦片毒害的深渊,广东、福建沿海,鸦片流毒无数,百姓家破人亡,财力流失。

官员上奏朝廷,求解决,可没人敢真的去碰这个烫手山芋。

道光皇帝愤怒了,他需要一个强硬、果断、不会贪赃枉法的官员来解决这个问题,林则徐成了最佳人选,皇帝一道圣旨把林则徐派往广东,林则徐二话不说带上印信就上了路。

林则徐心里清楚,禁烟意味着动洋商的利益,也意味着触动贪官污吏的黑暗链条,如果不禁,鸦片会拖垮整个国家。

林则徐到广东后,局势复杂得超出想象,鸦片贸易根深蒂固,洋商、走私犯、当地豪强形成了一张巨大的利益网,官场中还有一部分人睁一只眼闭一只眼,甚至暗中包庇走私。

林则徐没有退缩,他站出来直接下令:查,收,烧!

1839年6月3日虎门销烟正式开始,从广东各地收缴的鸦片,被运到虎门的一个空地上,几十万箱鸦片堆成一座小山,海水被引进来,配合石灰和火药,一起将鸦片销毁。

这场销烟整整持续了二十多天,林则徐每天都会到现场,他不避毒烟也不怕炎热,他站在火药堆旁,看鸦片化为灰烬。

一旁围观的百姓群情激奋拍手称快,有人偷偷掉泪说这辈子没见过这么硬气的官。

林则徐没有停下步伐,销烟的同时他加强了广东的防务,命令沿海加固炮台训练水师,准备应对可能的军事冲突,英国不会善罢甘休,鸦片是他们的“摇钱树”,切断这条路,英国的反应不会小。

英国派出了舰队,第一次鸦片战争打响了,广东沿海一带战火频起,清军虽有准备,但兵器落后,军队松散,抵挡不住洋人的炮火,虎门炮台一座接一座被攻陷。

朝廷坐不住了,道光皇帝的愤怒再次降临,这一次矛头指向了林则徐,战败需要有人负责,而林则徐恰好站在风口浪尖,他被革职查办,发配新疆伊犁流放三千里。

这一年林则徐才54岁,虎门的火焰烧尽了鸦片,也烧尽了林则徐的前程,可他心中那团火却没有熄灭,这场战斗远没有结束。

他在内心发誓:无论流放到哪里,只要还有一口气,他就要为国家找到出路。

伊犁的冬天冷得刺骨,林则徐从富庶的南方来到这片荒凉之地,心里说不出是什么滋味,他没有沮丧,他开始观察,开始记录。

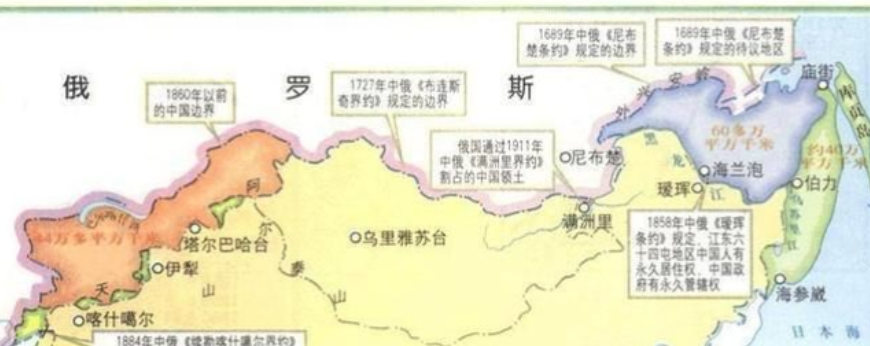

边疆的士兵多粮草少,俄国人在新疆北边的动作频繁,他们打着“经商”的旗号,去修建要塞操练军队,他写信给朝廷,提醒这些异动却没人在意。

三年后他获准回内地,回去之前他与边疆的一些同僚聊了很久,他提到俄国说:“英国人是商人,俄国人是掠夺者,这才是真正的隐患。”这些话听得一旁的年轻官员左宗棠深思不已。

林则徐回到内地,仍然忧心国家,他没机会再出山,身体也一天不如一天,但他把在伊犁搜集到的资料,交给朝中年轻官员,他的警告和建议,深刻影响了后来的新疆战略。

左宗棠记住了林则徐的话,二十多年后新疆陷入动乱,俄国趁机侵占伊犁,清朝局势再次紧张,左宗棠站了出来。

他一手策划了收复新疆的行动,他带兵亲上前线击败外敌,将俄国人逼退,新疆最终成为中国的一个省,这件事与林则徐的提醒息息相关。

林则徐的流放是一次惩罚,却也是他观察国家命运的机会,他看到了边疆的隐患,抓住了历史的关键点。