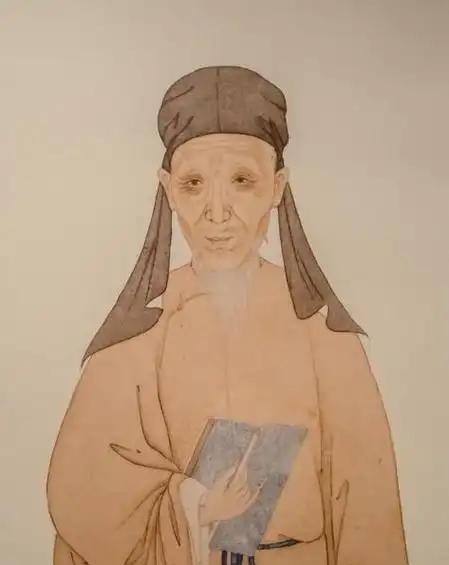

1933年,清华才子朱湘将一根香蕉往不满周岁的儿子嘴里塞,婴儿哭了七天七夜后被活活饿死。妻子刘霓君得知后歇斯底里的大骂朱湘是疯子。 朱湘1904年出生在湖南,家里不算富裕,但特别重视教育。从小,他就展现出惊人的文学天赋,特别喜欢古典诗词,像李白、杜甫这样的大家对他影响很深。1917年,17岁的他考进清华大学,那可是当时中国顶尖的学府。清华以学术严格著称,还特别注重西式教育,可朱湘对理工科没啥兴趣,一心扑在文学上。 在清华,他很快就凭诗歌崭露头角。校刊上常能看到他的作品,诗里既有古典韵味,又带着点现代的情感。他写自然、爱情、人生的东西,特别能打动人。比如他有首诗叫《夏》,用“太阳像个金火球挂在天上”这样的句子,把夏天的慵懒热意勾勒得淋漓尽致。当时的文坛大咖,像温一多和徐志摩,都注意到这个年轻人。温一多还做过他的老师,对他的才华赞不绝口。 不过,朱湘这人有个毛病,就是太不守规矩。他上课老迟到,甚至干脆不去,学校的条条框框对他来说就是束缚。积攒了一堆警告后,他跟学校彻底闹翻,没拿到学位就走了。他觉得自己不需要文凭也能写诗,可这也埋下了他后来生活不稳定的种子。 离开清华后,朱湘去了上海。那时候的上海可是个大熔炉,既有高楼大厦,也有破烂巷子,文化人、商人、混混啥都有。他还是继续写诗,可日子过得不太顺。他干过几份杂活,但都做不长。他这人看不上死板的工作,总觉得自己是艺术家,不该被俗事绑住。 在上海,他认识了刘霓君。她出身书香门第,家里人给她和朱湘安排了婚事。朱湘一开始还不乐意,可后来慢慢对她有了感情,还写了快90封情书给她。刘霓君是个有文化又踏实的女人,婚后挺支持朱湘搞创作。可问题来了,朱湘赚不到钱,家里全靠刘霓君出去做事养着,日子过得紧巴巴的。 1933年,悲剧发生了。那天刘霓君上班去了,朱湘在家看着他们的小儿子。这孩子还没满周岁,朱湘却不知哪根筋不对,把一根香蕉塞进孩子嘴里。婴儿没法吞咽,也没法呼吸,就那么哭了七天七夜。整整一个星期,朱湘都没找人帮忙,也没把香蕉拿出来,最后孩子活活饿死了。刘霓君回来知道这事,人都疯了,歇斯底里地骂朱湘是疯子。这事直接把他们的婚姻砸得稀烂。 儿子死了以后,朱湘整个人像是垮了。他带着满心的愧疚和绝望,离开上海到处晃荡,可怎么也甩不掉心里的阴影。他的精神状态越来越差,像是被什么压得喘不过气。 同年12月,他又回到上海。那时候的他,已经完全不是当年那个意气风发的诗人了。他心里装满了儿子死时的哭声和刘霓君的指责。有一天,他上了去南京的船,站在甲板上看着河水,突然就跳了下去,就这么淹死了,年仅29岁。 朱湘死讯传开,文坛上的人都震惊了。温一多写悼文,说他诗写得好,可惜人走错了路。大家惋惜他的才华,可也想不通他怎么变成了这样。刘霓君呢?她经历了丧子丧夫的双重打击,再也撑不下去。她把剩下的孩子交给亲戚,自己跑去当了尼姑,从此隐居起来。 朱湘这事,不能光看他个人。那时候的中国,正乱得不行。20世纪初,社会动荡,旧传统和新思想撞得火花四溅。上海虽然繁华,可贫富差距大,普通人生活压力山大。朱湘和刘霓君的婚姻,也带着那个年代的影子。父母包办的婚事不少见,可两人性格、观念不合,再加上经济拮据,日子过得就像个定时炸弹。 再说朱湘,他那股叛逆劲儿,从清华就看出来了。他有才华,可也太自我,总觉得自己跟别人不一样。这种性格让他在文学上有点成就,可在现实生活里处处碰壁。他失业、没钱、婚姻不顺,这些压力一点点堆起来,也许就把他逼到了崩溃的边上。 至于他为什么对儿子下手,谁也说不清。有人猜他精神有问题,可那年代没啥心理医生,也没人去查。也有说他一时冲动,可这冲动也太可怕了。七天七夜听着孩子哭,他是怎么硬下心不救的?这个问题,可能永远没答案。