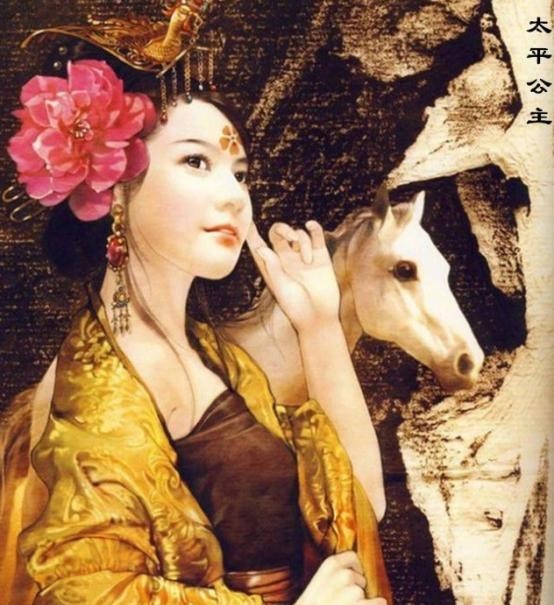

713年,太平公主被李隆基赐死,临刑前,她对李隆基道:“看在我帮你登上皇位的份上,放过我的儿子。”谁知,李隆基却冷笑道:“你听过斩草要除根吗?”太平公主顿时泪流满面自尽而亡。 太平公主生在皇宫这个权力中心,作为唐高宗李治和武则天的女儿,从小就见惯了政治的风云变幻。她爹李治身体不好,朝政基本是武则天说了算,太平公主跟着母亲耳濡目染,早就不是普通的公主那么简单。小时候,她可能还没意识到这些意味着什么,但宫廷里的钩心斗角,肯定在她心里埋下了种子。长大后,她第一次嫁给薛绍,结果丈夫因为政治斗争被杀,这对她打击不小。后来改嫁武攸暨,她开始明白,光靠婚姻是保不住自己的,得有实打实的影响力。 武则天当皇帝后,太平公主的机会来了。她不是那种只会在后宫绣花的女人,而是直接上了政治前线,帮着处理政务,封地多得吓人,势力也越来越大。那时候的她,绝对是武周朝堂上的一号人物,连不少大臣都得看她脸色行事。可惜,好日子没持续多久,武则天一死,朝局就乱了套,韦后开始掌权,太平公主的地位一下子变得尴尬起来。 韦后乱政的时候,太平公主看准了机会,和侄子李隆基联手干了一票大的。他们一起搞掉了韦后,把她爹李旦推上皇位。这段合作看着挺默契,但其实埋了不少隐患。李旦当了皇帝后,性格太软,朝政基本是太平公主和李隆基分着管。她仗着自己资历深、势力广,觉得自己还能再往上爬一爬,甚至有传言她想学武则天当女皇。可李隆基也不是省油的灯,他年轻、有野心,早就看姑姑不顺眼了。两人从盟友变成对手,关系越来越僵。 太平公主也不是没察觉到危险,她开始暗地里拉拢旧部,想给自己留条后路。她的想法很简单:手里有兵有权,才能保住自己和家人的命。可惜,她低估了李隆基的决心和高效率。这家伙一旦下手,绝不留情。713年,她的谋反计划暴露,李隆基直接调兵把她围了,压根没给她翻盘的机会。 到了713年,太平公主彻底翻车了。谋反这事儿在古代是大罪,李隆基不可能放过她。她被困住后,面对赐死的命令,最后一刻还在求李隆基放过自己的儿子。她觉得自己帮过他登基,怎么也得有点情分吧。可李隆基根本不吃这套,直接甩了一句“斩草要除根”,连一点余地都不留。太平公主听到这话,估计心都凉透了,最后只能含泪自尽。她的几个儿子也没逃过一劫,除了次子薛崇简因为反对她谋反捡回一条命,其他都被砍了头。 李隆基为什么这么狠?其实不难理解。他刚上位没多久,根基还不稳,太平公主的势力要是留着,随时可能卷土重来。他不是不知道姑姑曾经帮过他,但对皇帝来说,江山比亲情重多了。这种“宁可错杀不可放过”的逻辑,在皇权斗争里太常见了。太平公主输就输在,她太相信自己的影响力,却没算到李隆基会这么绝。 太平公主死后,李隆基没闲着,立马清剿她的党羽,把她家底掀了个底朝天。朝里有人求情,说她儿子还小,没必要赶尽杀绝,可李隆基一句话堵回去:“谋反株连九族,我还能心软?”这态度硬得让人没话说。之后,他开始大刀阔斧搞改革,开了唐朝的“开元盛世”,国力蒸蒸日上,百姓日子也好过了不少。但太平公主这事儿,就像盛世前的一道阴影,提醒大家:再辉煌的时代,也是踩着血骨堆起来的。 回过头看,太平公主的悲剧有她自己的责任。她野心太大,想学武则天,却没那份实力和运气。武则天能成功,是因为她掌控了局势,还拉拢了一堆人;太平公主呢,手里牌不够硬,还老想着靠过去的功劳吃饭,结果把自己逼上了绝路。但话说回来,李隆基的冷血也让人有点寒心。亲姑姑啊,说杀就杀,连个念想都不留,这种人当皇帝,真的只有权力在眼里吗? 这段历史最扎心的点,其实是亲情在权力面前啥都不是。太平公主临死前那句“放过我的儿子”,听着多可怜,可李隆基压根没动摇。他不是不明白人情味,而是不能冒险。对他来说,稳住皇位比啥都重要,哪怕背上无情的骂名也在所不惜。反过来想,太平公主要是没那么贪心,安安分分做个富贵公主,会不会结局不一样?可她偏偏选了最危险的那条路,赌输了就得认。 这事儿放到现在看,也挺接地气的。谁还没点野心呢?但野心得配得上能力,不然就是自找苦吃。太平公主的故事,说白了就是个教训:别以为自己能掌控一切,现实往往比你想的狠得多。