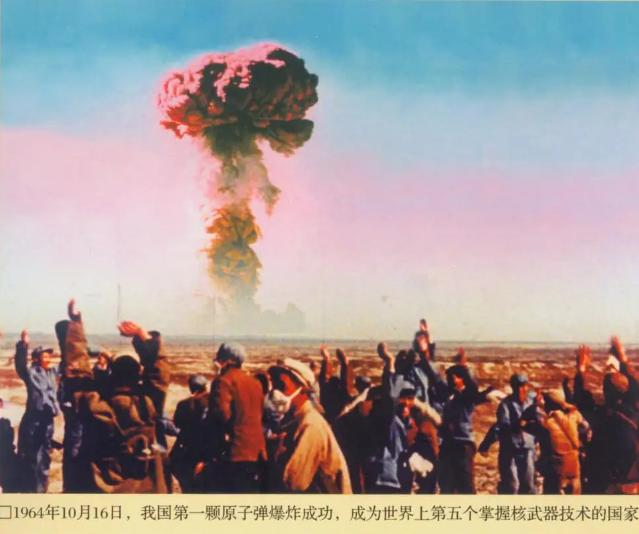

1986年,弥留之际的邓稼先向中央提出一份建议书,指出世界上的核弹理论水平接近极限,接下来重点可能不在大型核武器身上!为了让国家不再落后于人,他联合于敏向中央表达了自己的看法。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1986年,夏日的北京医院里,邓稼先躺在病床上,身体被直肠癌侵蚀得虚弱不堪,但他的眼神依然透着坚毅的光芒,作为“两弹一星”元勋,他的心从未离开过祖国的核事业。 即使生命进入倒计时,他仍在为中国核武器的未来殚精竭虑,这一年,他与挚友于敏共同起草了一份建议书,敏锐指出核武器理论研究已接近极限,未来的竞争将转向新的方向,这份建议书,不仅为中国核事业指明了道路,也成为邓稼先留给祖国的最后奉献。 20世纪80年代,国际核武器领域进入了一个微妙的阶段,美国和苏联凭借上千次核试验,积累了深厚的理论与技术储备,核武器的威力与精度已达到极高水平。 而中国自1964年第一颗原子弹爆炸以来,仅进行了三十余次核试验,技术差距显而易见,更严峻的是,核大国开始以“维护世界和平”为名,酝酿全面禁止核试验的国际协议。 这意味着,中国必须在有限的时间内突破技术瓶颈,否则将在核领域被远远甩在身后,邓稼先深知,核武器不仅是国防的基石,更是国家屹立于世界舞台的保障,在这样的背景下,他对核事业的未来充满了紧迫感。 尽管病魔缠身,邓稼先从未停止思考,他敏锐地察觉到,核武器的理论研究已逼近极限,单纯追求大型核武器的威力不再是未来的方向,在与于敏的多次探讨中,两人达成共识:核大国的竞争将转向更高效、更灵活的领域。 邓稼先提出,计算机模拟核爆炸技术将是破解核试验限制的关键,通过先进的计算手段,中国可以在不进行实地核爆的情况下,验证核武器的设计与性能,这一技术的突破,不仅能弥补试验次数不足的劣势,还能让中国在国际禁核试的压力下保持技术竞争力。 同时,他还强调小型核武器的研发,小型核武器不仅能适应新时期的军事需求,还能在国际局势变化中增强国防的灵活性,这一洞察,体现了邓稼先对科技趋势与国际局势的深刻理解。 在病房的简陋环境中,邓稼先和于敏开始了建议书的起草,病痛让他的声音微弱,但他仍坚持口述思路,由秘书记录,于敏补充完善,病房成了临时的“指挥部”,每一句话都凝聚着两位科学家的心血。 建议书详细阐述了计算机模拟技术和小型核武器的研发路径,字里行间透露出对国家未来的深切关切,完成后,这份建议书被迅速提交中央,得到了高层的高度重视,不久,中央将其纳入国家科技发展的总体规划,伴随863计划的启动,中国核武器研发迈入全新阶段。 邓稼先的建议书为中国核事业带来了深远的影响,计算机模拟技术的突破,使中国在1996年国际社会全面禁止核试验之前,就已具备了通过计算验证核武器的能力。 这不仅弥补了试验次数的不足,还让中国在核技术领域跻身世界前列,小型核武器的研发则显著增强了国防的适应性,为新时期的军事战略提供了有力支撑。 更重要的是,邓稼先的战略远见为中国赢得了宝贵的十年发展窗口,在核大国试图通过禁试协议限制后发国家的背景下,中国得以在技术上站稳脚跟,拥有了更多国际话语权。 邓稼先的贡献远不止于技术层面,他的精神和信念同样感染了无数人,早在1958年,他放弃美国优渥的生活,毅然回国投身核武器研发,从此,他隐姓埋名,扎根西北戈壁,与同事们在艰苦环境中攻克一个个技术难关。 每一次核试验,他都亲力亲为,甚至不惜冒着生命危险,1979年一次试验失败后,他不顾核辐射风险,亲自驾车前往坠落点检查核弹碎片,那次事故虽因降落伞故障未酿成大祸,却让他的身体深受辐射影响,为日后的健康埋下隐患。 然而他从未抱怨,始终以“奔世界先进水平”为目标,即使在病房中,他仍心系国家,淡然面对个人得失,好友杨振宁探望时,得知他为原子弹和氢弹研发仅获20元奖金,感慨不已,而邓稼先只是淡然一笑,眼中满是对祖国强盛的欣慰。 1986年,邓稼先因病去世,享年62岁,弥留之际,他留下了一句令人动容的遗言:“不要让别人把我们拉太远……”这句话,饱含着他对祖国崛起的殷切期望,也是一位科学巨匠对后辈的谆谆教诲。 他的一生,是无私奉献的一生,是将个人命运与国家兴亡紧密相连的一生,从年幼时目睹日寇侵略,到青年时期立志报国,再到隐姓埋名数十年,邓稼先用行动诠释了“国家兴亡,匹夫有责”的信念。 1986年,那个病榻上的身影虽已远去,但邓稼先留下的光芒,依然照亮中国前行的道路。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:三明共青团——《邓稼先与杨振宁,祖国已经不必让你们面临抉择》