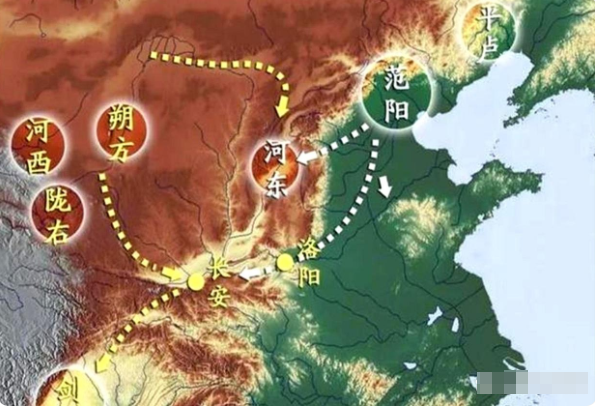

军镇体制的起源可以追溯到唐朝时期的“镇戍制度”。唐朝时期,为了应对北方的边境民族侵袭,开始在边境地区设置军队,负责防御和镇压。 这些军队被称为“戍卒”,其驻扎地点被称为“戍所”。唐朝时期的军队设置较为灵活,数量不定,不一定按照固定的规模和区域设置。 随着历史的发展,宋、元时期的军队设置方式也都各有特点。但是到了明朝时期,九边军镇体制的设立成为了一种比较稳定和持久的组织形式。 九边军镇体制是在永乐年间(1403-1424)由明朝皇帝永乐帝建立的,其设立的背景是当时边疆地区的安全形势,以及对历史上诸多边疆战争的总结和反思。 在九边军镇体制中,明朝在边疆地区设立了九个军镇,分别是辽东、山海关、晋宁、神武、大同、保定、宣府、襄阳和南京。 这些军镇的规模、人数、编制和任务都有所不同,但是总体来说,它们都是为了维护边疆安全和统一全国而存在的。 随着时间的推移,九边军镇体制也经历了一些变化。其中比较重要的变化是嘉靖年间(1522-1566),明朝开始将原本由官兵混编的边防军队改为由纯粹的士兵组成的“边军”,并增设了一些地方武装力量来补充边防力量。 这些变化使得军队的编制更加规范化和专业化,有助于提高边防军队的战斗力和统一指挥。 军镇体制的组织结构和职责 九边军镇体制的组成以及管理体制非常复杂。在组织结构上,九边军镇体制包括了边疆总督、边疆巡抚、守备军统领、边军、边衙等多个部分。 其中,边疆总督负责全面统领和指挥边防军队,守备军统领则负责具体的防御任务,而边军则是由士兵组成的军队。 边衙则是军队驻扎的地方,它还负责军队的补给、装备、维修和训练等事宜。此外,为了更好地管理军队和保卫边疆,明朝还设置了一些专门的职位,如边境参将、土司、都督等。 军镇的主要职责和任务非常丰富,主要可以分为保卫边疆、征讨敌寇、镇压叛乱等方面。 首先,保卫边疆是军镇体制的最基本任务,边疆军队需要扎实地防御边疆地区,保卫国家安全。 其次,征讨敌寇也是军镇体制的重要任务,因为边疆地区经常会有来自外部的敌人进行侵扰和入侵。 为了维护国家的安全,边防军队需要积极出击,征讨敌寇。最后,军镇体制还需要镇压叛乱,确保边疆地区的政治稳定。 因为边疆地区与中央政府相隔较远,部分地区还有自主性,容易发生叛乱或分裂的情况。此时,军镇体制需要采取行动,保证边疆地区的政治稳定。 军镇体制的优缺点 在明朝时期,由于九边军镇在军事防御和政治统治方面的优点,这一制度得以长期存在并发挥了重要作用。 在保卫边疆方面,九边军镇体制能够及时、有效地应对边疆地区的敌寇侵袭和叛乱,保障了明朝的边疆安全。 1593年,明朝辽东镇守杨鼎和在朝鲜半岛上击败了日本丰臣秀吉的入侵军,为明朝边疆安全立下了赫赫战功。 此外,九边军镇体制还可以控制军权,防止地方军阀的崛起,对维护明朝政治稳定起到了一定的作用。 然而,九边军镇体制也存在一些缺点。军镇体制下的将领往往拥有极高的军事和政治权力,可能滥用职权,对当地百姓的生产和生活造成压迫和剥削。 明朝末年的辽东镇守李成梁就因为强迫边民劳役,抢夺民田财产等行为,引起了当地的民变。 此外,军镇体制也存在过于依赖武力手段的问题,可能会给当地百姓带来安全和经济上的不稳定,影响社会经济的发展。 军镇体制的终结与影响 明朝后期,军阀混战、天灾人祸等问题的加剧,使得军镇体制逐渐衰落。由于军镇体制是以军队为基础建立的体制,因此难以应对政治变化和经济发展的需要。随着明朝政治制度的腐败和腐朽,军镇体制的效率和质量也逐渐下降。 可军镇体制的长期存在,导致边防军队和地方军队的职责混淆,使得国家的治理难度增加。 随着明朝政治和经济的不断恶化,军镇体制也在逐渐废弃。明朝后期,中央政府开始将军队从军镇中分散出去,设立巡抚等官职来代替军镇,进行地方治理。此举标志着军镇体制的终结。 军镇体制虽然在明朝时期起到了维护边疆安全和稳定的重要作用,但其弊端和不足也是显而易见的。 军镇体制的存在,使得军队长期分布在边疆地区,造成对中央政府的监管不力,使得边疆地区的治理和经济发展受到影响。 同时,军镇体制的存在也导致了中央政府的财政负担加重,加剧了国家的财政压力。因此,军镇体制在中国历史上留下了深刻的印记,为中国历史的政治、经济和社会发展带来了重要影响。