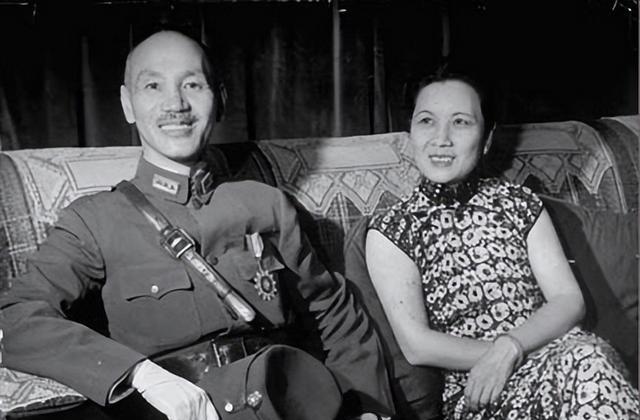

1949年11月14日,蒋介石从台北飞抵重庆,立即在下榻的山洞林园召集军事会议,讨论如何对付从川东来犯的解放军。 1949年11月14日,蒋介石从台北飞抵重庆,带着最后一丝希望直奔山洞林园,召集军事会议商讨如何应对从川东逼近的解放军。那一刻,国民党在大陆的命运已如风中残烛,摇摇欲坠。他寄望于川东险要地形,想拖住解放军的脚步,可局势真能靠一场会议翻盘吗?历史的车轮滚滚向前,这场会议究竟是徒劳挣扎,还是埋下转机伏笔?让我们走进那段紧张岁月,一探究竟。 1949年,国共内战进入尾声,国民党已是强弩之末。1月,蒋介石宣布下野,把烂摊子甩给李宗仁,自己退到幕后遥控。解放军势如破竹,渡江战役后,南京、上海相继失守,国民党政府被迫迁到广州,再退到重庆。11月,解放军从川东步步紧逼,重庆成了国民党在大陆的最后据点。蒋介石坐不住了,亲自从台北飞来,想靠自己的威信和指挥力挽狂澜。可那时的国民党,内部早就乱成一锅粥,士气低到谷底,军心涣散,矛盾四起,哪还有翻盘的本钱? 蒋介石选择11月14日飞到重庆,不是心血来潮,而是形势所迫。解放军从川东进攻,威胁到国民党最后的西南防线。他觉得自己再不露面,部队怕是连最后一搏的勇气都没了。川东地形复杂,山高路险,他认为只要部署得当,能拖延时间,甚至逼解放军谈判。可他忘了,解放军的战略和士气早就不是当年的吴下阿蒙。他这次来,既是给将领打气,也是给自己找个台阶,毕竟大陆丢了,他得有个交代。 到了重庆,蒋介石直奔山洞林园,这地方隐秘,依山而建,适合紧急会议。参加会议的有胡宗南、宋希濂这些核心将领,大家围着地图,气氛压抑得让人喘不过气。蒋介石一开口就火气冲天,指责川东防线失守是将领无能。他提出巷战计划,想利用重庆的地形打游击,拖延解放军推进。可这计划听起来就不接地气——部队士气低迷,物资短缺,内部还互相推卸责任,哪来的执行力?解放军可不是等着挨打的主儿,他们战略清晰,行动迅速,哪会给国民党喘息的机会。 那时候的国民党军队,真是乱得没法看。胡宗南手握重兵,却指挥混乱,宋希濂的部队早就打得七零八落。蒋介石骂他们无能也不是没道理,但问题出在哪?他自己一手培养的将领,忠诚有余,能力不足,关键时刻掉链子。加上内部派系斗争,资源分配不均,士兵吃不饱穿不暖,谁还愿意卖命?反观解放军,组织严密,士气高涨,战略灵活,国民党拿什么跟人家拼?这场会议与其说是部署,不如说是蒋介石发泄不满的最后一吼。 再说解放军这边,从川东来的部队可不是闹着玩的。他们经过几年内战,战斗力和战略水平都上了好几个台阶。川东的地形对他们来说,不是障碍,反而是机会。国民党以为能靠山险挡住,可解放军早就摸透了地形,迂回包抄,步步为营。加上民心所向,重庆城里人心惶惶,老百姓不少都盼着解放军进来,国民党连基本的群众基础都没了。蒋介石低估了对手,也高估了自己,这仗还没打就输了一半。 会议开了没多久,现实就给了蒋介石一记耳光。解放军没给他喘息的机会,很快就突破重庆外围防线。国民党军队一触即溃,溃不成军。毛人凤还计划炸毁重庆设施,给解放军留个烂摊子,可地下党和市民拼死阻挠,好歹保住了一些东西。11月30日,解放军兵临城下,蒋介石在官邸里急得团团转,最后一刻才撤离。路上车抛锚,改坐吉普,飞机还差点被击中,狼狈得不行。12月1日,他逃往台湾,重庆彻底解放。 回头看,蒋介石这场会议根本改变不了什么。他以为川东地形能救命,可地形再好,没人没心气也白搭。他怒斥将领无能,可将领的无能不正是他多年用人失误的结果?解放军的战略、士气和民心,哪一样不是碾压国民党?历史走到这一步,不是靠一次会议就能扭转的。他的挣扎,更像是个老人在风中抓稻草,看着曾经的江山一点点滑向深渊。这不是个人能力的问题,而是大势已去,挡也挡不住。 重庆解放后,成了新中国的重要城市,历史翻开了新篇章。蒋介石逃到台湾后,搞了些改革,保住了那块小地盘,直到1975年去世。可大陆这边,解放军带着新希望来了,老百姓日子慢慢好起来。重庆从战火中走出来,成了西南重镇,那场会议的硝烟,早被时间吹散。蒋介石的背影,成了历史书上的一个小注脚。 1949年11月14日的这场会议,是蒋介石最后的挣扎,可结局早就写好了。你觉得呢?他要是换个思路,能不能拖住解放军,甚至扭转乾坤?还是说,这一切都是白费力气,历史早就没给他留余地?欢迎在评论区聊聊你的想法,咱们一起挖挖这段历史的深意!