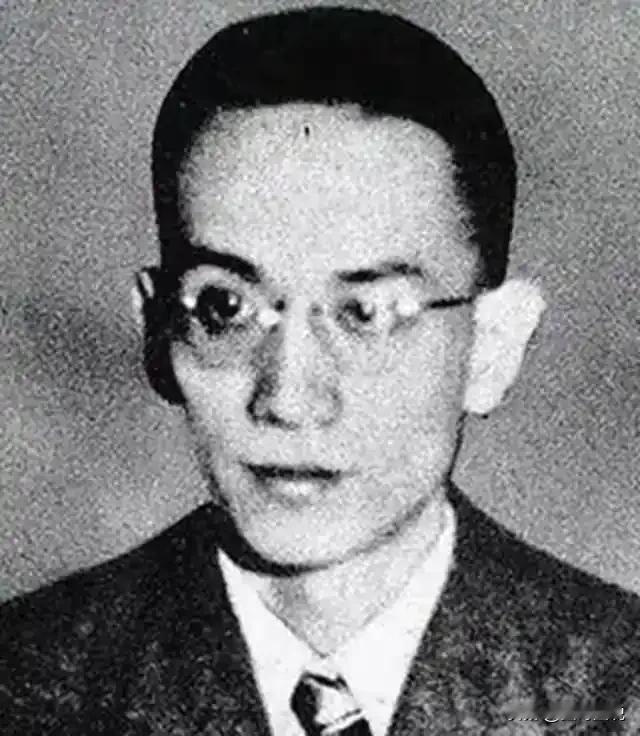

1918年,一个年轻女子被夫家因生不出儿子一纸休书赶出门,娘家嫌她丢人连门都不让进,她成了无家可归的“弃妇”。谁能想到,命运翻盘来得这么快?再婚后,她连生七子四女,从人人避之不及的笑柄,摇身一变成了广东家喻户晓的“广东之母”。 1918年的广东高州,一个叫莫秀英的女子遭遇了人生最灰暗的时刻。她被夫家休弃,理由简单又残酷:没能生出儿子。那是个男尊女卑、传宗接代高于一切的年代,生不出儿子几乎等于“罪过”。她丈夫是个不争气的家伙,整天游手好闲,对她越来越冷淡。婆婆更是刻薄,把她当出气筒,天天指着鼻子骂。终于,一张薄薄的休书把她扫地出门,她连件像样的行李都没带走。 更惨的是,她满怀希望回了娘家,想找点安慰,结果连这点念想都被碾碎了。娘家大门紧闭,母亲嫌她丢人,说养不起她,父亲干脆躲起来不露面。莫秀英彻底没了依靠,成了村里人眼中的“弃妇”,走到哪儿都被指指点点。那一刻,她可能觉得自己这辈子完了,但在那个年代,像她这样的女人,活着本身就得拼尽全力。 为了活下去,莫秀英没别的路,只能凭自己闯。她进了城里的歌肆,靠唱曲子挣点饭钱。那地方鱼龙混杂,日子苦得要命,但她硬是咬牙撑下来了。她的嗓子不错,唱得婉转动听,还带点读书人的气质,慢慢攒了点名气。也就是在这儿,她遇到了改变命运的人——陈济棠,一个粤军营长。陈济棠被她的才情吸引,几番接触后动了心思,1920年,他向她求婚。

莫秀英不是没犹豫过。陈济棠有正妻,她要是嫁过去,最多是个侧室,名分上低人一等。可她也明白,自己没啥退路,这可能是她能抓住的少数机会。于是,她点头了。婚后,她像开了挂一样,连生七子四女,十一儿女一个接一个落地。那时候,生儿子是硬通货,她这一下子不仅洗掉了“不会生养”的骂名,还让周围人刮目相看。而陈济棠的事业也顺风顺水,从营长升到团长,再到1929年成了广东省的掌权者,外号“南天王”。莫秀英跟着丈夫地位蹭蹭上涨,从被人踩到泥里的弃妇,变成了广东响当当的人物。 陈济棠当上广东一把手后,莫秀英没闲着。她不是那种只想躺平享福的太太,而是开始关心老百姓的日子。她常跟着陈济棠到处跑,看看乡下人过得咋样,哪里需要帮一把。1933年,她干了件大事——派了十几个人的队伍去苏联,专门考察人家的工业和教育。回来后,她推了个“三年计划”,广东一下子热闹起来。工厂多了,桥修起来了,码头也忙得热火朝天,老百姓有活干,日子比以前好过多了。 她最上心的还是教育。她自己小时候没读啥书,深知没文化有多苦,所以特别想让孩子们有学上。她四处筹钱建学校,那几年广东多了几百间学堂,连山沟沟里都能听到读书声。她还弄了收容所,把街上的流浪汉和孤儿收进来,管吃管住。她不是做样子,每次去看都盯着细节,饭菜热不热,被窝暖不暖,她全得过问。慢慢地,广东人开始叫她“广东之母”,这称呼不是白来的,是她一点点干出来的。 不过,好日子没一直持续。1936年,陈济棠跟蒋介石对着干,失败了,全家只能跑路去了香港。那几年过得艰难,日本人不死心,几次上门拉拢他们当汉奸。莫秀英立场硬得很,说宁可穷死也不能卖国。抗战胜利后,他们回了广东,但她身体已经垮了。1947年,她47岁,病倒在床上,没能再站起来。那时候的广东,跟她年轻时比,早就不是那个穷得叮当响的地方了。她走得平静,知道自己没白活一场。

莫秀英这辈子,真是个大写的传奇。她从1918年被休弃、被娘家嫌弃的低谷,靠自己熬出来,成了广东的“母亲”。她没靠运气,全凭韧劲和脑子,一步步改了自己的命。她生了十一儿女,不是光为了证明自己会生,而是用行动打了那些看不起她的人的脸。她管民生、搞教育,不是为了出名,而是真心想让大家过得好。她跟陈济棠逃亡时不低头,不是逞强,而是骨子里有底线。 这故事听着挺燃的,对吧?一个女人,从被人踩到脚底,到让整个广东记住她,靠的不是天上掉馅饼,而是自己硬扛。她那时候没啥资源,没啥靠山,但她没认命。放到现在,她的经历也能给人一巴掌:别老觉得自己不行,路是走出来的,不是等来的。她不完美,但够真实,够接地气。她不是靠男人翻身,而是抓住了机会,自己站起来了。 再想想那年代,女人地位低得没法说,生不出儿子就得滚蛋,连娘家都靠不住。莫秀英能翻盘,真不是运气好,而是她有股不服输的劲。她后来干的那些事——建学校、搞计划、管民生——搁现在看,都是大手笔。她没读过多少书,却知道教育有多重要;她自己吃过苦,所以不想别人再吃。这种心思,挺打动人的。 1947年她走的时候,广东已经变了样。工厂冒烟,码头堆货,学校里满是孩子的声音。她没留啥金银财宝,但留下了个更好的广东。她不是圣人,就是个普通女人,可她用自己的手,把命改了,把家撑了,把省带起来了。这不比那些虚头巴脑的传奇强多了?