公元88年,汉章帝刘炟驾崩。葬礼上,31岁的窦皇后发现都乡侯刘畅生得俊美,不禁怦然心动。她找了个机会拉住刘畅,说道:“听闻都乡侯是个有心人,可否陪本宫聊聊知心话。”

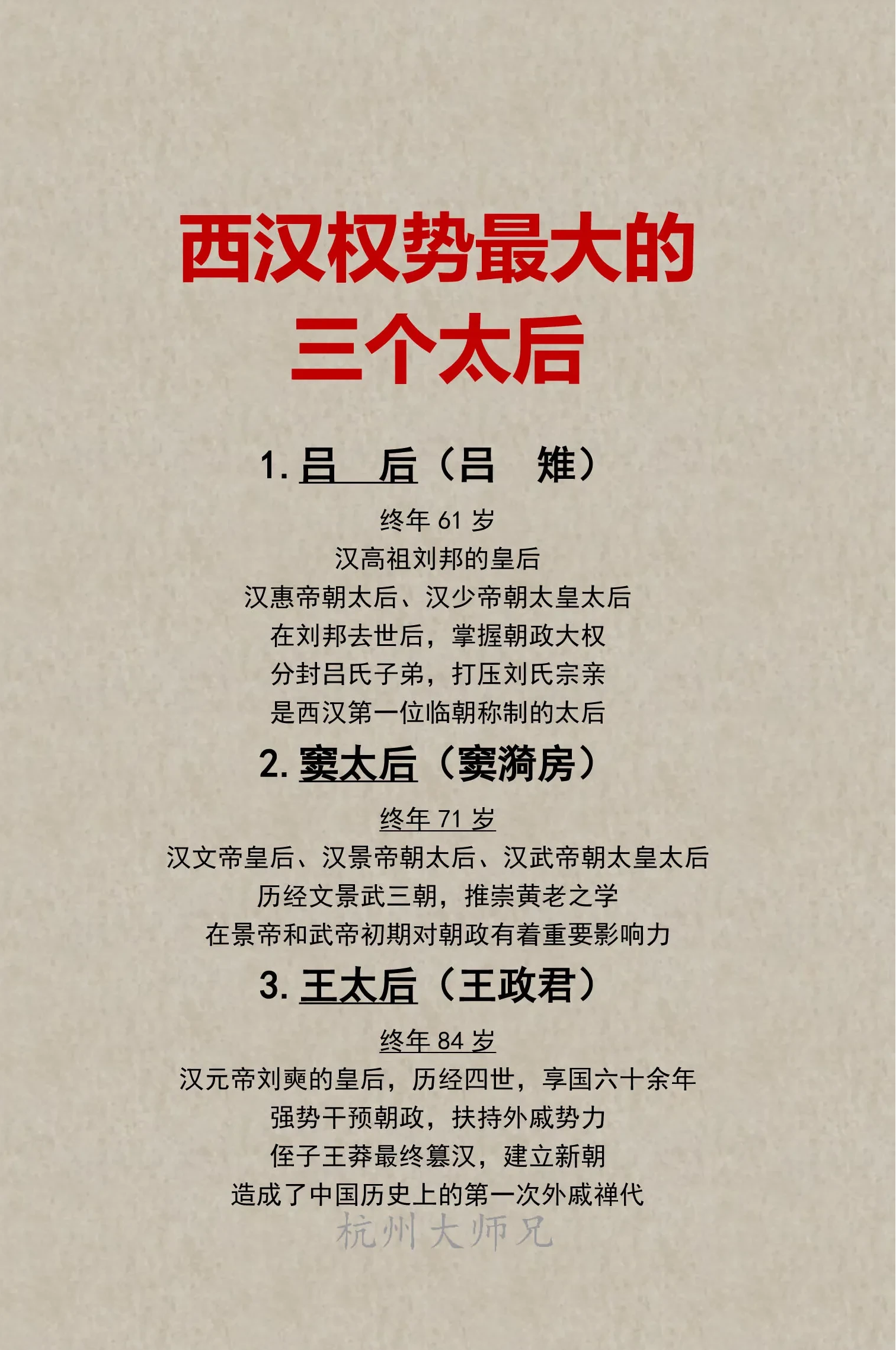

西汉和东汉时期的宫廷历史中,窦太后是一个极具传奇色彩的人物。在西汉时期,窦猗房是唯一的窦太后,她是汉文帝刘恒的皇后。窦猗房原名窦漪房,生于清河郡,她的家世并不显赫,但她的命运却因一系列偶然的事件发生了巨大的转折。最初,窦漪房进入宫中并非因其出色的美貌或才智,而是因为一个意外的安排。 当时,吕雉(汉高祖刘邦的皇后)掌握朝政大权,而刘邦的儿子汉惠帝刘盈性格仁善,不擅干预国事,导致吕雉在宫廷中拥有实际权力。窦漪房作为一个良家女子,被选入宫中,成为吕雉的宫女之一。随着时间的推移,吕雉将一些宫女赏赐给了诸侯王,窦漪房也在其中。 由于她的家乡清河郡距离赵国较近,窦漪房请求随行的宦官将她的名字列入赵国的派遣名单中。然而,负责这项事务的宦官在操作时犯了一个错误,他将窦漪房列入了去代国的队伍中。代国,位于今天的山西中部和河北西北部,是汉朝的边疆地区,常年受到游牧民族的侵扰,人口稀少,环境十分艰苦。 得知这一消息后,窦漪房心生不满,哭泣着埋怨宦官。她并不愿意前往代国,因为那里的环境恶劣且充满危险。然而,既然诏书已经下达,她只得遵从命令,最终启程前往代国。当时的代国由刘恒统治,刘恒是汉高祖刘邦的儿子,然而他并不受吕雉宠爱,相较于其他兄弟,他并未受到吕后的打压,反而由于被封到这个偏远地区,反倒避免了许多政治上的纷争。

建初八年正月,寒风萧瑟。长安城笼罩在一片哀悼的氛围中,汉章帝刘炟的龙驾已然西归。长乐宫内,香烛绵延,素幡飘荡。新任太后窦氏身着素服,在灵前尽着守灵之责。她今年三十一岁,正值韶华。 这一日,都乡侯刘畅前来吊唁。他是先帝的皇侄,京师名士,以其儒雅风姿闻名于世。刘畅着一袭素白丧服,拈香默哀。恰在此时,窦太后抬眼,与他目光交汇。烛火映照下,刘畅俊逸的面容格外鲜明。窦太后轻声向他说了句话,虽是寻常语句,却在日后掀起惊天波澜。 长乐宫幽深宫道中,太后寝宫灯火通明。自从章帝驾崩,窦太后虽贵为天下之母,却只能独居此处。她的兄长窦宪虽贵为朝廷重臣,却也难解她的孤寂。这样的日子里,宫中内侍宫女们常能听到太后抚琴的声音,琴音幽咽,似在诉说无尽心事。 若要追溯窦太后的往事,还需回到她初入宫时。当年的窦氏出身名门,以才学与美貌著称。入宫之后,她善解人意,很快得到章帝宠爱。然而宫闱之中,恩宠虽盛,却总缺少真正知心之人。章帝为政勤勉,往往日理万机,虽然敬重窦皇后,却难得有闲暇陪伴。 窦氏在宫中最亲近的人是闺中密友元氏。元氏与她年岁相仿,常在宫中相伴。她的儿子邓叠担任京城步兵校尉,也因此经常出入宫中。这为日后的种种事端埋下伏笔。 元氏见太后常常独处,心中不忍。她暗中观察,发现太后虽贵为九重之尊,却像笼中金凤,困于规制。每逢太后思念兄长窦宪时,元氏便会设法传递家书,以解太后相思之苦。

自秦始皇开始,帝王的称号正式由“王”改为“皇帝”,而皇后的称谓也正式确立。自那时起,“皇后”这一称谓在中国历史上已经延续了超过2200年。在这一漫长的历史传承中,皇后被认为是“母仪天下”的象征,而窦漪房是最早享有此称谓的皇后之一。她不仅奠定了后宫制度的许多基本规矩,还影响了之后的皇后制度,包括“娘娘”这一尊称,均是从她开始流传的。 窦漪房的政治影响力在汉景帝时期展现得尤为明显。那时,儒家与道家之间的争论已经开始,汉景帝有意推动儒学的盛行,甚至组织了大规模的儒道辩论。当时儒家代表辕固生在辩论中势如破竹。 然而,当窦漪房听闻此事后,她亲自召见了辕固生进行辩论。辕固生在与窦太后的辩论中,言辞过于激烈,甚至公开表示道家思想不过是个人之言,令窦太后愤怒不已。她一气之下命人将辕固生投入野猪圈,让他与野猪一同“辩论”。如果不是景帝及时介入,辕固生的生命可能早已终结。 武帝上任后,首年便实施了新政,招揽儒家学者,力图恢复和加强儒学的国家地位。然而,儒道争论的背后实际上是两股政治力量的博弈,涉及到的不仅仅是学术争论,更是对国家资源和权力的争夺。

窦漪房作为黄老学派的坚定支持者,她倡导的黄老之术在当时朝廷中占有重要地位。黄老学说提倡“无为而治”,主张宽政待民,这与儒家的理念有着根本的区别。 窦漪房的政治理念对西汉的治国方针产生了深远影响。在西汉初期,国家刚刚经历了白登山之围,面临着与匈奴等北方势力的对抗。然而,国家的实力尚未达到可以与匈奴正面交锋的程度,且国内经济正处于恢复阶段。因此,窦漪房坚持推行轻徭薄赋的经济政策,致力于恢复百姓的生产力,并在一定程度上实现了国家的稳步发展。文景之治时期,窦漪房与汉文帝、景帝共同努力,使得国家逐渐走上了稳定的道路。

羊村长

胡扯,窦是刘邦的妃子