《史记·秦本纪》中有这样的记录:“(秦)孝公十七年,伐魏,拔河西。”这段简短的文字表明秦孝公在他的十七年统治期间征服了魏国的河西地区,接下来我们简单了解一下这场战役以及其中两位重要人物

公元前383年,秦孝公率领秦国军队征服了当时属于魏国的河西地区。这次战役是在秦国与魏国之间的边境地区发生的,双方在这里进行了一系列的战斗。

秦军的指挥官是一位名叫白起的将军,他在战斗中展现出了极强的军事才能。据历史记载,白起采用了一些新的战术,如壁垒分开、连环阵、穿插攻击等,以及使用长矛和长刀组成的新式武器,极大地增强了秦军的战斗力。

魏国军队的指挥官是一位名叫吴起的将军,他是一个非常有才华的将领。据说吴起在战斗中采用了一种叫做“刻木疏”的战术,通过放出一些木假人来分散秦军的注意力,以此来给魏军争取时间。但是,这个战术最终并没有成功,秦军最终还是取得了胜利。

据历史记载,这场战役是非常惨烈的。双方都经历了长时间的激烈战斗,许多人在战场上失去了生命。最终,秦军通过白起的战术和士兵们的英勇奋斗,最终取得了胜利,征服了河西地区。

这场战役对秦国和魏国都产生了深远的影响。对于秦国而言,这次战役是其扩张的重要一步,增加了国家的领土和资源,为后来的统一战争打下了坚实的基础。而对于魏国来说,失去河西地区意味着国力减弱,成为秦国的一个附庸国。

然而,就在大家以为秦国会将河西之地牢牢掌握在自己手中的时候,秦孝公却做出了一个让人意外的决定——拱手相让,将这些领土让给了魏国!

你可能会问:这是为什么?是不是秦孝公傻了?不是,秦孝公的这个决定实际上是一个经过深思熟虑的明智之举。接下来,让我们一起来看看秦孝公为什么要放弃河西之地,拱手相让给魏国。

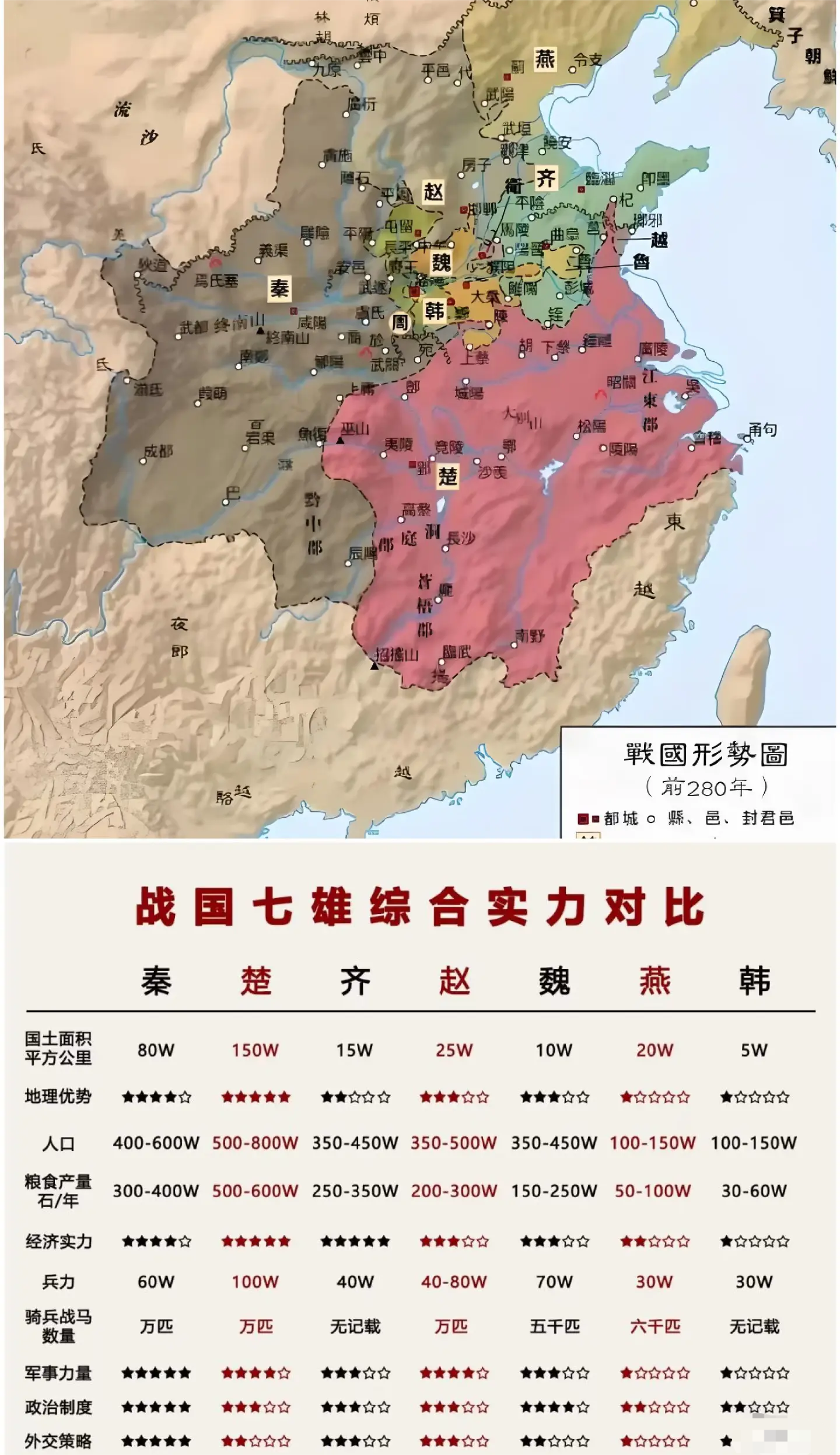

秦孝公统治时期,秦国位于中国北方的边陲地区,周围被齐、楚、韩、赵、魏等国包围,经常发生战争。在这种情况下,秦孝公认为稳定与周边国家的关系对于秦国的长远发展非常重要,因此他放弃了河西之地。

《史记》中记载:“孝公封西戎后,听智伯谏,弃之而去,策马而东,怀之四十年,而河西终入韩籍。” 可以看出,孝公放弃河西之地并非是一个突发奇想,而是经过深思熟虑的决策。

同时,由于河西之地远离中原,交通不便,难以控制,而且这个地区的军事资源也不如其他地区丰富。

对于秦国来说,控制这个地区的成本远高于其价值,因此孝公也认为放弃这个地区可以减轻秦国的负担,更好地发展其他地区。

从战略上来说,秦孝公在位期间,实行了一系列的改革和扩张,奠定了秦国成为中国历史上第一个大一统王朝的基础。他提出了“攻取六国,以成帝业”的战略,这也成为了秦国后来征服六国的重要策略。

放弃河西之地是秦国调整战略的一个重要举措,因为秦孝公认为,将主要力量集中在黄河以东的中原地区更有利于秦国的长期发展。

此外,秦国在河东、河南和山东等地都有一定的领土,这些地区与周边国家的接壤线较长,如果再占领河西地区,将会面临多个国家的夹击和压力,不利于秦国长期发展。

在秦孝公统治期间,秦国的内部问题比较复杂,例如封建割据、宗族势力的膨胀、贵族乱伦等等。放弃河西之地可以缓解秦国内部的一些矛盾,使得秦国能够更好地处理内部问题,确保政权的稳定。

另外,秦孝公也实行了一系列的政治和军事改革,例如废除世袭制度,推行官吏选拔制度,加强军队的组织和纪律等等。这些改革也需要大量的资源和精力投入,放弃河西之地可以节约这些资源,更好地推进内部改革。

公元前338年,秦国和魏国达成了《拔梁协议》,秦国正式将河西之地割让给魏国,两国之间的争端得到了解决。

河西之地,拱手相让给魏国,虽然这个决定在当时引起了一些争议,但是长远来看,这个决定为秦国的发展打下了良好的基础,也有助于稳定国内外的局势。

最终,秦孝公的这个“明智之举”在历史上留下了浓墨重彩的一笔,成为了秦国古代神话级国君的代表之一。#