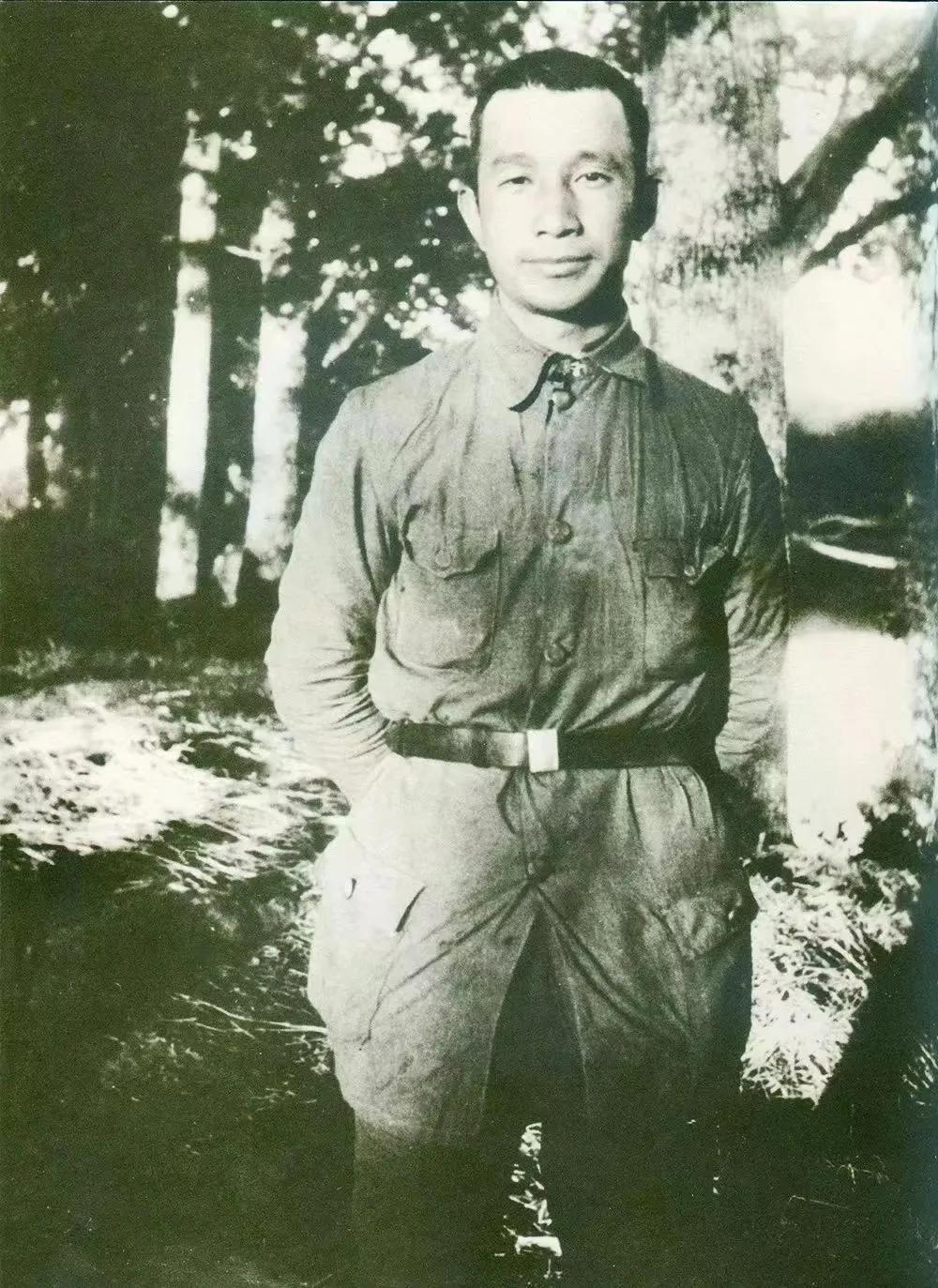

1984年粟裕逝世,萧劲光大发雷霆:人都没了,还不肯放过他吗?你瞧,1984年2月5号,粟裕大将在北京安静地离开了咱们。 1931年的冬天,在红军学校的操场上,一个身着军装的年轻军官正带领士兵们训练。他就是后来的大将粟裕,那时的他只有24岁。不远处,另一位年轻的军官肖劲光正和校长刘伯承谈论着部队的建设问题。 这是粟裕和肖劲光的第一次相遇,却没想到由此开启了长达半个世纪的战友情谊。在刘伯承的带领下,两人都在这所红军学校里担任重要职务,为红军培养了大批优秀的军事人才。 当时的红军正处在艰苦的革命岁月中,每一天都充满着挑战和考验。红11军的成立给了这两位年轻军官并肩作战的机会,在周建屏任军长的班子里,肖劲光担任军政委,粟裕则担任军参谋长。 这个搭配可以说是恰到好处。粟裕性格沉稳,善于运筹帷幄,作为参谋长总能提出精准的战术建议。肖劲光则富有激情,擅长做部队的思想工作,两人的配合堪称默契。 在那段并肩战斗的岁月里,最让两人难忘的是攻打硝石的战斗。当时的战况异常激烈,敌军火力凶猛,我军伤亡不小。在战斗最紧张的时刻,粟裕和肖劲光一起站在了冲锋的最前线。 他们带领着战士们,冒着枪林弹雨,一点一点向敌军阵地推进。战士们看到两位指挥员都冲在最前面,士气大振。最终,他们成功攻下了敌人的据点,全歼了守敌。 这场战斗不仅为红军赢得了重要的胜利,也让两位将领建立起了深厚的战友情谊。多年以后,无论是粟裕还是肖劲光,每每谈起硝石战斗,都会记起那段并肩冲锋的峥嵘岁月。 时光飞逝,转眼到了1983年的冬天。在北京解放军总医院的病房里,卧病在床的粟裕见到了前来探望的老战友肖劲光。两位老将军默默对视,紧紧握住对方的手,眼中含着热泪。 这一次见面,成了两位老战友最后的告别。粟裕虽然因病已不能多说话,但精神还算不错。他们谁都没想到,这竟是他们相识52年来的最后一面。 1984年2月5日,粟裕永远地离开了。 抗日战争爆发后,粟裕和肖劲光的战场出现了地域上的分离。肖劲光被派往后方担任留守处司令,负责保障大后方的稳定和军需供应。 而粟裕则奔赴抗日第一线,在新四军一师担任师长,后来又担任苏浙军区司令。在这段时期,粟裕指挥了多次重要战役,其中包括著名的苏中七战七捷,为抗日战争的胜利做出了重要贡献。 虽然两人身处不同的战场,但彼此都一直关注着对方的战况。 到了解放战争时期,两人再次分赴不同的战场。肖劲光在东北战场上指挥作战,而粟裕则在华东战场上连战连捷。虽然地域相隔遥远,但两人都在各自的战场上取得了辉煌的战绩。 1950年,朝鲜战争爆发,中央军委决定成立东北边防军。粟裕被任命为东北边防军司令员兼政委,肖劲光则被任命为副司令员。这本是两位老战友再次并肩作战的好机会。 然而,由于粟裕身患重病,未能出征朝鲜战场。肖劲光也因其他重要工作无法脱身。这让两位将领失去了一次并肩作战的历史机遇。 建国后,粟裕担任总参谋长,肖劲光则出任海军司令员。两人虽然分属不同的军种,但在重大军事战略问题上始终保持着密切的沟通和配合。 特别是在海军建设问题上,粟裕给予了肖劲光极大的支持。当时的中国海军正处于建设初期,面临着诸多困难和挑战。粟裕从战略高度出发,大力支持海军的现代化建设。 在粟裕的支持下,中国海军的建设步伐明显加快。从军舰的研制到基地的建设,从人才的培养到装备的更新,处处都能看到粟裕的贡献。 多年后,肖劲光回忆起这段历史时说,海军建设能够取得较快发展,很大程度上要归功于粟裕的帮助和支持。这句话充分体现了两位将领之间的互信和支持。 在军事战略思想上,两人也有许多共同点。他们都主张要把毛泽东军事思想与现代战争的特点相结合,都强调要重视科技在现代战争中的作用。 1958年的军委扩大会议上,一场突如其来的政治风波将粟裕卷入其中。会议上有人给粟裕扣上了"资产阶级个人主义"的帽子,要求他做检讨。 在那个特殊的年代,这样的政治批判往往会给一个人的前途带来致命的打击。在接连8次的检讨会上,粟裕不得不一次又一次地作检讨。 就在这个关键时刻,毛泽东主席找到了肖劲光,专门询问他对粟裕的看法。面对这个关乎战友命运的重要时刻,肖劲光没有选择明哲保身。 他向毛主席郑重地说:"粟裕同志为人正派,没有二心,是好人。"。 肖劲光选择了坚定地站在战友这一边。这不仅仅是因为他们曾经一起冲锋陷阵,更是因为他深知粟裕的为人和品格。 1984年2月5日,粟裕在北京病逝。这个消息让肖劲光痛心不已。更让他愤怒的是,即使在粟裕去世后,1958年那场错误的政治批判仍未得到平反。 在粟裕逝世后,肖劲光成为了最早撰写纪念文章的人。他在文章中毫不犹豫地称赞粟裕是"功勋卓著的军事家、战略家"。