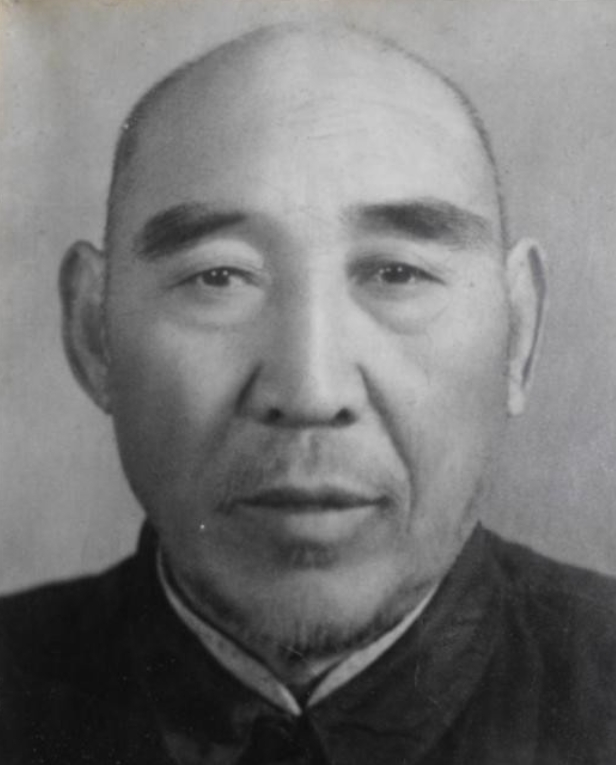

1936年,武术家寇运兴在德国柏林表演武术,遭到芬兰拳击手挑衅,说:“我要用拳击挑战你,你不敢,那就公开认输好了。”寇愤而应战,比武开始寇出了一招,不想,发生了意外。 1936年是个特殊的年份,柏林奥运会不仅是一场体育盛事,更是大国角力、文化碰撞的舞台。那时候的中国,正处在内忧外患的艰难时期,能在国际上露脸的机会不多。寇运兴作为一名武术家,带着展示中华武术的心愿来到德国。他不是来打架的,而是想通过表演,让外国人见识一下中国功夫的底蕴。那年头,西方人对东方文化了解少得可怜,很多人压根不把武术当回事,觉得不过是花拳绣腿,没什么实战价值。寇运兴此行,多少肩负着证明自己的使命,也想为国人争口气。 可事情没那么简单。表演还没结束,一个芬兰拳击手站了出来。这家伙不是来捧场的,而是来砸场子的。他当众挑衅寇运兴,说要用拳击跟他较量,还丢下一句狠话:“你要是不敢,就公开认输。”这话听着就刺耳,带着明显的轻视和嘲讽。那时候,拳击在欧洲已经很流行,被视为现代格斗的代表,而中国武术在他们眼里,顶多是个表演节目,没人觉得能跟拳击抗衡。这芬兰拳击手估计也是仗着这个心理,想借机出出风头,顺便踩一脚中国功夫。 寇运兴不是个能忍气吞声的人。面对这样的挑衅,他没法装没听见。那年代,中国人在国际上本来就常被看低,他要是退缩了,不光自己丢脸,还等于让中华武术跟着蒙羞。他当场应战,决定跟这家伙正面刚一刚。这不是逞能,而是憋着一股劲儿,想证明点什么。比武开始了,寇运兴使出一招,结果却出了意外。具体啥意外,资料里没细说,但可以想象,现场肯定乱成一团。可能是招式没控制好,也可能是对手反应不及,总之事情偏离了预期。 这意外一出,故事的走向就变得扑朔迷离。有人可能会猜,寇运兴是不是失手伤了人,或者自己吃了亏?但从后来的记录看,他最终还是赢了。这场比武的结果,没让中国功夫丢脸,反而让围观的人刮目相看。那时候,信息传播不像现在这么快,但这件事在当时的小圈子里传开了,成了个不大不小的传奇。芬兰拳击手呢,估计也没想到会栽在这儿,至于他后来的想法,谁也不知道,反正史料里没提。 这事儿背后,其实挺值得琢磨。寇运兴为啥非得应战?搁现在看,有人可能会觉得没必要跟挑衅的人较真,忍一忍就过去了。但那年代不一样,中国人憋着一口气,特别在国际场合,谁也不想被人随便踩一脚。寇运兴的反应,其实挺接地气的,就是普通人被激怒了,想争口气的心态。他不是什么大英雄,就是个有血性的武术家,遇到事儿了,站出来了。 再说说武术和拳击的对比。这两种功夫,一个是东方的传统技艺,一个是西方的现代格斗,路子完全不一样。武术讲究招式、套路,背后还有文化传承;拳击则是直来直去,拼力量和速度。芬兰拳击手看不上武术,可能觉得它不够硬核,但寇运兴用实际行动证明,武术不是摆样子,真打起来也有自己的杀伤力。那场意外,说不定就是武术的某种技巧超出了对手的预料,才搞得局面失控。 从另一个角度看,这场比武也有点时代的缩影。1936年的柏林,奥运会表面上是和平的象征,可暗地里,各国都在较劲。那时候的德国,正被纳粹掌控,种族优越论甚嚣尘上。中国人作为亚洲面孔,在那儿本来就容易被另眼相看。寇运兴跟芬兰拳击手的对决,不光是个人恩怨,还带了点民族自尊的味道。他赢了,不只是给自己正名,也是在那种环境下,为中国人的存在感加了点分。 当然,这故事也不是没争议。有人可能会说,寇运兴应战是不是有点冲动?万一输了,或者意外更严重,后果会不会更糟?但换个角度想,他要是不应战,估计会被人说成胆小怕事,武术的名声一样保不住。那个年代,没啥完美的选择,硬着头皮上,可能就是最实在的路子。