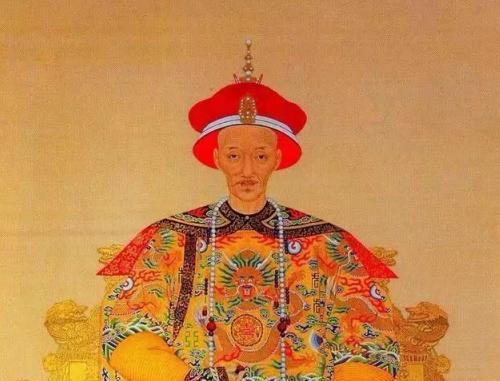

1747年,65岁的清廉之官孙嘉淦告老还乡。突然,乾隆收到密报,说他偷运十几箱黄金回家。乾隆勃然大怒:"拦下他!"检查箱子后,乾隆不但不罚,反而重重有赏。 1747年夏日,乾隆正在批阅奏折,一份特殊的密报被递到了他的案前。密报的内容让这位统治者觉得格外意外:吏部尚书孙嘉淦告老还乡,却带着十几箱可疑的财物。 按照清朝的规矩,官员致仕还乡时需要登记所携带的财物,但这一次的情况有些蹊跷。密报中提到,这些箱子体积巨大,且异常沉重,让人不得不怀疑其中装的是金银财宝。 对于孙嘉淦这个名字,乾隆并不陌生。这位老臣是从他父亲雍正时期就开始任职的重臣,一直以来以清廉著称。如今却传来这样的消息,任谁都会觉得不可思议。 孙嘉淦的确是个特别的官员,他的履历在清朝官场中都算得上独特。早在雍正年间,他就因为一份奏折让朝堂震动。当时他直言进谏,提出了三项建议:"请亲骨肉,停捐纳,罢西兵"。 这三项建议无一不触及朝廷要害。在当时的政治环境下,这样直白的批评几乎等同于自寻死路。但出人意料的是,雍正不但没有降罪于他,反而因为欣赏他的胆量而提拔了他。 从此,孙嘉淦开启了他不同寻常的仕途生涯。雍正为了考验他的清廉程度,专门安排他管理银库。这个位置对任何官员来说都是一个巨大的考验,但孙嘉淦完美地通过了这次考验。 在银库任职期间,他把每一笔账目都管理得清清楚楚。正是这份难得的清廉,让他得到了进一步提拔,先后担任了刑部侍郎和吏部侍郎。 到了乾隆时期,孙嘉淦的仕途更上一层楼。他先后担任过刑部尚书、吏部尚书,甚至一度被任命为直隶总督。在任期间,他始终保持着清廉的作风,从不接受任何贿赂。 在清朝,官员告老还乡是一件大事。这不仅关系到个人荣誉,更关系到整个家族的脸面。 按照当时的传统,官员回乡时带回的财物数量,往往成为衡量其为官得意与否的标准。许多人会特意准备大量箱子和财物,就是为了在归乡路上展示自己的"功成名就"。 对于一位清廉之官来说,这种传统反而成了一种负担。没有什么值钱物件可以带回家,但空手而归又显得寒酸,这是许多清官都面临的两难处境。 孙嘉淦在两朝为官数十年,一直以来过着简朴的生活。他的家中除了一些日常用品外,并没有太多值钱的物件。 但作为一位位居显要的吏部尚书,完全没有行李回乡显然不合适。为了维护基本的体面,孙嘉淦想出了一个权宜之计。 他准备了十几口大木箱,但里面装的不是金银财宝,而是普通的砖头。这样做既能让木箱保持稳定不会在路上发出空响,又能维持基本的排场。 然而这个看似完美的解决方案,却引来了意想不到的麻烦。当地官府接到了乾隆的密令,要求对这些可疑的箱子进行检查。 检查的场面颇为隆重,几位地方大员亲自到场。当木箱被一一打开时,所有人都愣住了。 箱子里没有预想中的金银珠宝,也没有值钱的字画古玩。映入眼帘的,全都是普普通通的砖头。 乾隆在得知箱中装的是砖头后,立即下达了一道特殊的命令。他要求沿途官府将这些砖头全部替换成金银珠宝,作为对孙嘉淦清廉一生的奖赏。 替换后的箱子中装的都是珍贵的金银器物和玉器。这些价值连城的物品,恰恰印证了孙嘉淦一生清廉的分量。 这件事很快在民间传开,成为了一个广为流传的佳话。人们在谈论这个故事时,往往会把重点放在孙嘉淦的清廉品格上。 实际上,"砖头事件"背后反映的是更深层的为官哲学。它展示了一个清官如何在复杂的官场环境中保持本心,又不失体面。 在清朝的吏治史上,像孙嘉淦这样的清官并不是孤例。但能够在两朝为官、又能始终保持清廉的确实不多。 孙嘉淦在任期间,不仅保持了清廉的作风,还做出了许多有益的改革。比如他在担任刑部尚书时,就曾经力主重审一起冤案,最终还了一个无辜村民清白。 他还根据实际情况,建议解除了延续多年的禁酒令。这个决定既符合当时的社会发展需要,也为工商业的发展创造了条件。 这些政绩都表明,清廉并不意味着因循守旧。相反,一个真正的清官往往能够看到更多民生疾苦,做出更多有利于百姓的决定。 孙嘉淦最终于七十一岁去世,朝廷追赠他"文定"的谥号。

T-800

乾隆混账到什么程度了?为所欲为

用户10xxx71

胡扯 这个故事说过好几个名臣了 王杰 刘墉 董诰 阮元…关键是好几个都是乾隆死了N年后才退休的[哭笑不得][哭笑不得]