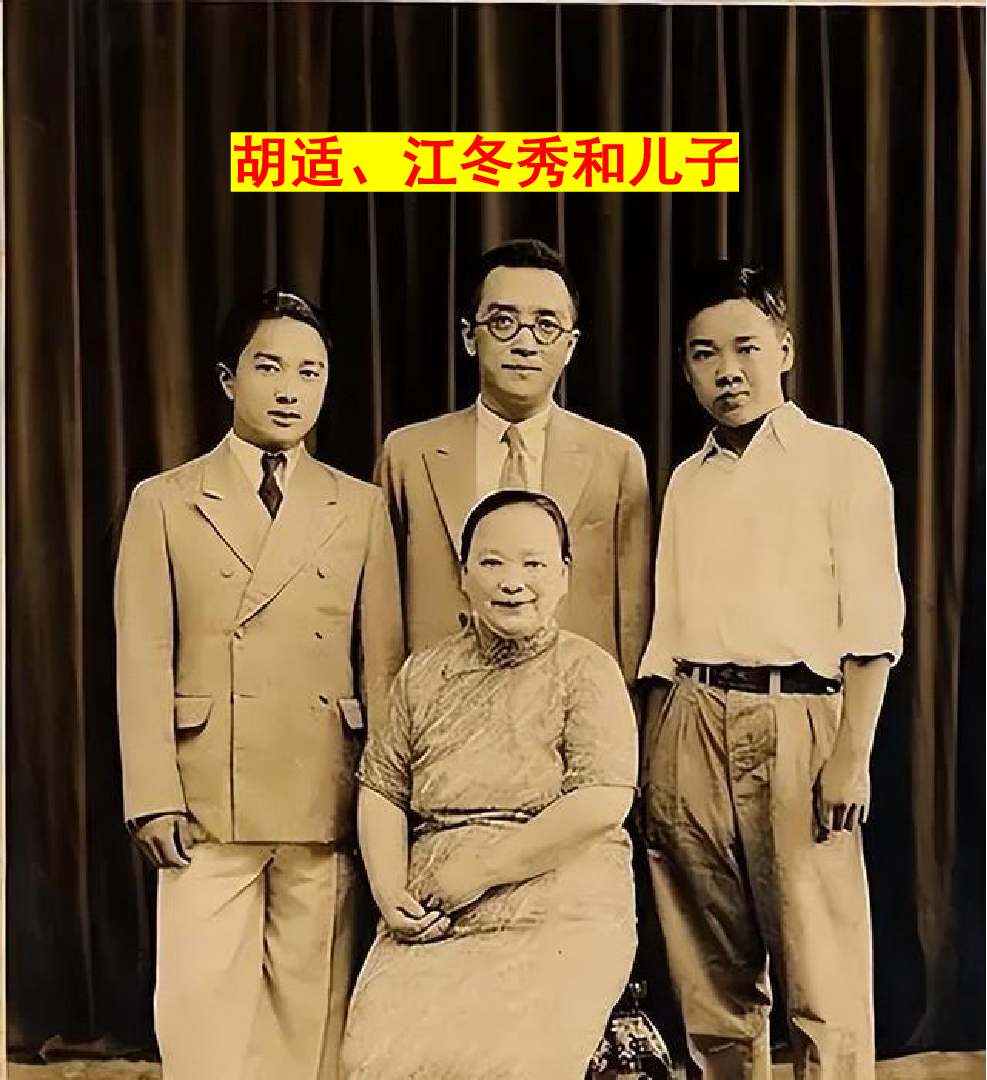

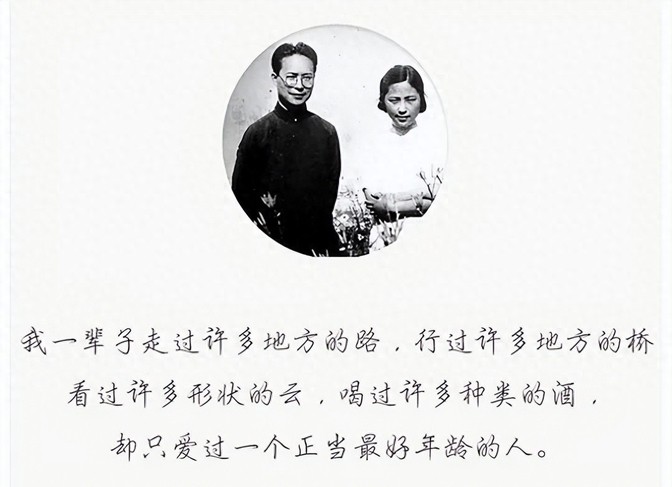

1955年冬天,35岁的张爱玲和64岁的胡适约定在纽约街头见面。原本打算寻求胡适的帮助,没想到她发现两个人的处境同样窘迫。胡适一家住在狭小的简陋公寓里,张爱玲只能去申请住在“救世军”的难民营。 在20世纪初的中国,胡适与张爱玲分别是两位非常具有影响力的文学人物。胡适,作为新文化运动的领导者之一,提倡白话文,提倡现代化的文学创作。他的学识与理想深受人们的尊敬,尤其在北京大学任教时,他成为了众多学子的楷模。 随着中国政局的变动,尤其是1949年中华人民共和国的成立,胡适的政治立场与新政权发生了冲突,最终他选择了离开中国,远赴美国。 张爱玲,作为20世纪中国最具代表性的女性作家之一,她的作品深入探讨了人性的复杂和社会的变化。她自幼崇拜胡适,渴望成为像他一样的文学家。她的作品《倾城之恋》、《红玫瑰与白玫瑰》等在中国文学史上占有重要地位。 香港的社会环境使得张爱玲的创作道路充满了艰辛。她的离开与胡适相似,都是对现实的一种回应,既是对困境的逃避,也是对文学理想的追求。 1955年,35岁的张爱玲在香港的生活已经变得越来越艰难。虽然她以《倾城之恋》获得了较高的文学评价,但在香港的生活并未给她带来太多的支持。她饱受着孤独与困境的折磨。 胡适的信给了她一种新的希望,他赞赏张爱玲的小说《秧歌》,并鼓励她继续追求自己的文学梦想。这封信使张爱玲产生了去美国的决定,她想见到这位自己崇拜的文学偶像。 张爱玲踏上了前往纽约的旅途,希望能够得到胡适的帮助。在她心中,胡适是那个有着广博学识和广泛人脉的伟大人物,是能够引领她走出困境的灯塔。现实远比她想象的更加残酷。 当她按计划来到纽约,心情激动地找到胡适时,却惊讶地发现,胡适并不像她心中那样光辉灿烂。他的生活已不再是过往的辉煌,他与妻子江冬秀住在一间简陋的公寓里,环境狭小、破旧。 胡适虽曾是知识的象征,但现实中的他却因种族歧视和生活困境而饱受煎熬。到了美国之后,他未能在学术领域如他所期望的那样大展拳脚,反而只能在普林斯顿大学图书馆做一名普通的管理员。 美国的种族歧视让他在学术界几乎失去了地位,所有的理想与抱负都在冷漠的现实面前崩塌。 张爱玲见到胡适的生活如此艰难,顿时心情跌入谷底。她心中曾有的对未来的幻想被现实无情撕裂。 她以为找到胡适后,至少能借助他的帮助度过眼前的难关,然而她发现,她和胡适竟然同样落魄。无奈的她只能选择住进“救世军”的难民营,过上孤独无助的生活。 张爱玲在纽约的生活开始变得越来越艰难,虽然她依然怀揣着创作的理想,但对生活的困境却感到无法挣脱。胡适在看到张爱玲的窘境后,并没有袖手旁观。 作为一位曾经的学者,他知道这世界的冷酷与无情,深知每一个人的理想都可能在现实面前溃不成军。胡适记起了家训“知恩必报”,因此他为张爱玲争取到了哈特福基金会的资助,并将她的作品《秧歌》手稿寄回,附上了自己的详细批注。 尽管胡适自己生活困难,但他依然没有忘记自己对文学和人性的承诺,他以自己的方式帮助着张爱玲。这份帮助不仅仅是物质上的援助,更多的是心灵上的支持。在胡适看来,文学的力量能够让人重新找到自我,也能让人在困境中坚持下去。 张爱玲深受感动,她感激胡适给予她的指导与帮助,这不仅使她的创作得到了提升,也让她意识到,生活中的苦难或许无法避免,但文学的力量是可以帮助人们走出阴霾的。她将胡适的批注视为宝贵的财富,并且开始更加努力地创作。 多年来,张爱玲和胡适的关系一直没有中断。尽管两人生活在不同的地方,胡适在台湾,而张爱玲继续在美国奋斗,但他们通过信件和文学作品建立了深厚的友谊。 胡适晚年终于回到了台湾,而张爱玲也在自己的文学道路上越走越远。虽然他们再也没有机会见面,但他们之间的文学情谊却在时光中愈发珍贵。 在张爱玲的文中,胡适已经不再是那个昔日光辉四射的学者,而是一个在异乡孤独老去的普通老人。她笔下的胡适充满了孤独与无奈,但同时也显现出一种深沉的智慧。张爱玲通过回忆和笔触,让胡适的形象在她的作品中焕发了新的生命。 张爱玲也在自己的创作中,展现了对于生活的深刻感悟。她没有完全屈服于命运,而是通过文字去找寻生活的意义。 她曾在自传中写道:“生活未必尽如人意,理想也许难以实现,但人依然可以坚持自己的信念,追寻心中的光。”这句话,不仅反映了她自己的人生观,也是在表达她对胡适的敬仰与感激。 胡适与张爱玲的故事,是一段关于文学、理想与人生的故事。在他们的笔下,写满了生活的酸甜苦辣,也写满了对于理想的坚持与追求。 尽管他们的生活充满了坎坷,但他们始终没有放弃自己内心的文学梦想。在人生的最后阶段,他们依然紧握笔杆,书写着属于自己的故事。