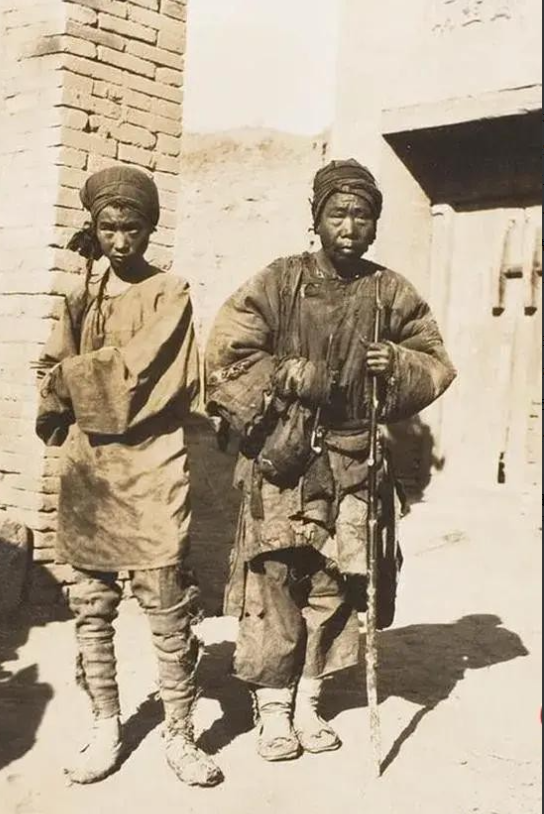

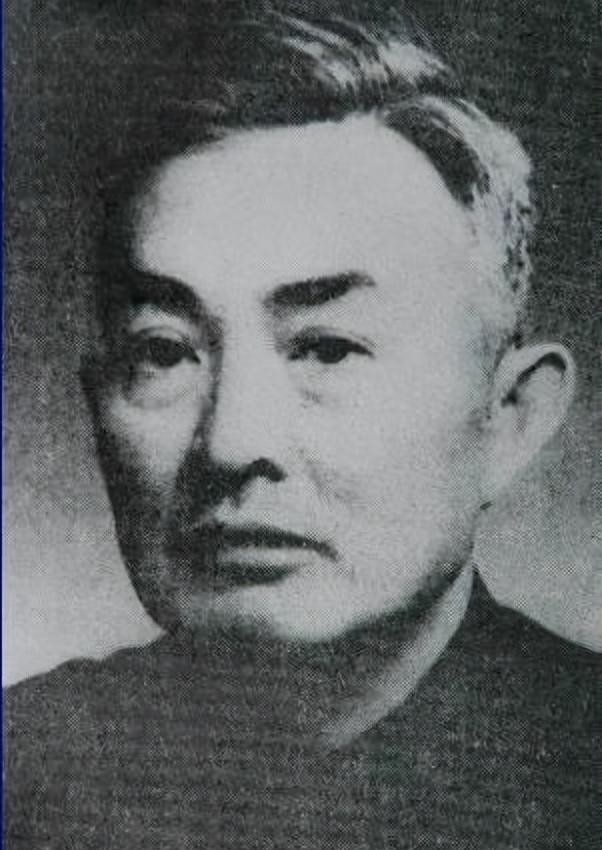

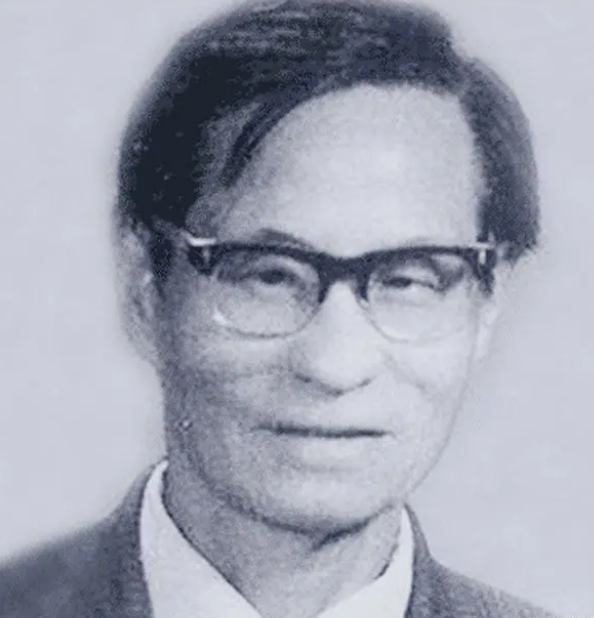

1937年,两名虚弱的红军战士来到甘肃镇原县,口口声声要见刘伯承。刘伯承刚一出来,这两名红军便倒在地上晕了过去。 1936年11月,西路军首脑徐向前带领红军主力西渡黄河,进入宁夏地区。原本这场西征是为了打通前往新疆的路线,以争取苏联的援助。命运的捉弄使得西路军很快陷入了困境。 进入宁夏后,他们并没有遇到预期的友军援助,相反却遭遇了国军的围追堵截。西路军在这片陌生而荒凉的土地上与敌军展开了长时间的拉锯战,极其艰苦的战斗使得红军的兵员和物资逐渐消耗殆尽。 特别是由于战斗持续了太久,红军的弹药耗尽,急需补给,然而援军的到来却遥不可及。为了摆脱困境,西路军指挥部决定调整战略,开始了分散突围的计划。 1937年3月,在祁连山石窝山的一次紧急会议上,西路军决定放弃西征计划,分头行动,谋求生路。徐向前和陈昌浩两位领导亲自带领少数兵员回陕北向党中央报告西征失败的消息。 在这次紧急决策后,肖永银和参谋陈明义,作为忠诚勇敢的红军战士,自告奋勇,主动请缨护送两位首领安全归队。 徐向前的决策虽然显得沉痛,但他深知这两名士兵的勇敢和忠诚,因此同意了他们的请求,亲自为他们交代任务,并且写下了一封绝密信,希望肖永银和陈明义能将西路军的艰难处境及时报告给党中央。 这封信成为两人生死之旅的关键,在这一封信的指引下,他们将开始一段充满艰险与血与泪的旅程。 肖永银和陈明义的任务并不简单,他们所面对的敌人不仅是四面八方的国军,还包括了恶劣的自然环境和极度匮乏的物资。西路军的主力在分散突围时,为了尽量减小目标的暴露,他们仅带着少数亲信便开始了向陕北的艰难跋涉。 为了规避敌人的围追堵截,他们白天躲在山中,夜晚偷偷穿越荒野,行军速度缓慢而谨慎。 在祁连山的冰雪中,他们艰难行进,寒冷的天气和时常吹来的暴风雪让他们几乎失去了前行的动力。每一步的前行都像是一次生死考验。 那时的红军,几乎没有什么粮草和水源,缺乏食物和水的他们常常陷入虚弱的状态。即便如此,肖永银和陈明义却从未动摇过,始终坚守着信念——完成任务,传递中央的消息。 更为严峻的考验在腾格里大沙漠面前展开。长时间的缺水使得他们两人都感到身体极度不适,沙漠中的炎热白天和寒冷夜晚交替侵蚀着他们的身体。 饥饿和口渴的折磨让他们逐渐变得无力,脚步愈加沉重,身体逐渐虚弱,但他们知道,只有坚持下去,才能将信息传到陕北,完成党和军队交给的使命。 面对层层的敌人封锁,肖永银和陈明义只能在夜间行动,借助山脉和长城的遮掩,慢慢推进。长城上的哨兵布防极为严密,一不小心便会被发现并遭遇围捕。但两名红军战士凭借过人的机敏与勇气,多次躲过敌人和捕快的追击,屡次化险为夷。 经过了四个月的艰难跋涉,他们终于抵达了陕北。当两人终于到达镇原县的援西军主力驻地时,他们几乎已是奄奄一息。全身疲惫,几乎没有剩下任何力气。 在镇原县的营地门口,他们紧急要求见刘伯承司令员,紧急报告军情。当刘伯承听到他们的请求时,他立刻亲自出来迎接,看到两名红军战士瘦弱得几乎无法站立,立即意识到他们的艰辛。 两人用尽最后的力气将徐向前的亲笔信交给刘伯承,信中详细描述了西路军的困境,并请求党中央支援。 刘伯承接过信,双眼微微湿润,看着这两名不畏艰难、不怕死亡的红军战士,心中不禁涌起了深深的感动。他深知,这两人所经历的艰难险阻,已经是生死之际,而他们能够坚持完成任务,完全展现了无畏的革命精神。 刘伯承在看到信后,深感痛心与愧疚,夸奖了肖永银和陈明义的忠诚和勇敢,并表示会尽快向党中央汇报这一情况,并要求他们立刻休息、静养。两人得到了精心照料,经过一段时间的静养和恢复,他们的身体逐渐恢复。 经过这次长时间的静养,肖永银和陈明义的身体终于恢复到了足够的强度,他们重新加入了红军的行列,并随着部队继续北上,开始了新的抗日战斗。在后来的战役中,他们不仅迅速恢复了自己的战斗力,还屡次立下赫赫战功。 肖永银在随后的战斗中展现出极强的军事才能,并在数次关键战役中发挥了重要作用。他被赋予了更多的责任,最终晋升为少将。 陈明义也同样如此,凭借其勇敢与聪明才智,他同样被提升为少将。两人都成为了红军中的英勇战士,继续为中国革命贡献着自己的力量。 他们的经历成为了红军精神的代表,成为了无数革命战士的榜样。肖永银和陈明义的忠诚和坚韧不仅成就了他们个人的英雄事迹,更为中国革命事业的胜利奠定了坚实的基础。 通过他们的顽强奋斗,革命力量获得了巨大的动力,并在抗日战争和后来的解放战争中,红军逐渐壮大,最终取得了胜利。 肖永银和陈明义的一生,在中国革命的历史长河中闪耀着光辉。即使在多年后,他们的英勇事迹依然被后人传颂,成为了革命精神的象征。