1978年12月28日,党的十一届三中全会召开,在这次会议上,时任中央政治局委员、国务院副总理的纪登奎同志受到了来自各方面的批评。

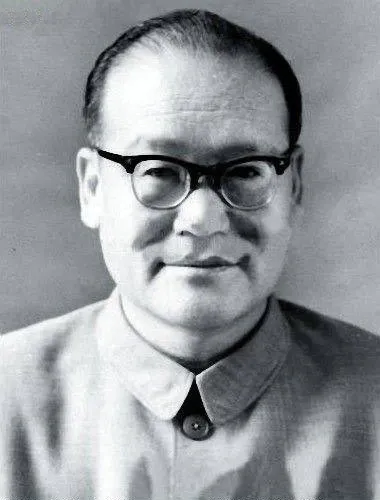

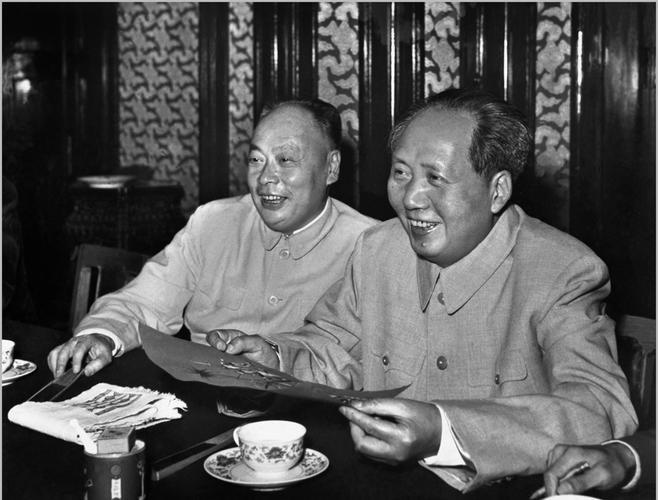

毛泽东与纪登奎之间虽有整整30年的年龄差距,但两人之间的关系却因一次特殊的会面而显得格外亲切。毛泽东称纪登奎为“老朋友”,这个外号源于1967年9月22日。当时正值特殊时期,毛泽东从南方返回北京途中,在郑州稍作停留。河南省党政军负责人刘建勋、王新和纪登奎受召登上毛泽东的专列。毛泽东见到纪登奎后,握着他的手高兴地说:“纪登奎,老朋友啦!”这一称呼从此成为纪登奎的外号。 早在1951年,纪登奎第一次与毛泽东见面时,两人已有了深刻的交谈。那年,毛泽东南下视察,途经许昌时停留,决定听取地方同志汇报经济和文化建设情况。因纪登奎工作成绩突出,且分管宣传工作,对实际情况了解较多,上级决定派他负责汇报。当时年仅28岁的纪登奎心情复杂,既激动又紧张。在工作人员的引领下,他走上毛泽东的专列,主动自我介绍道:“主席,我是纪登奎,负责当地宣传工作的。” 毛泽东仔细打量了纪登奎,随即问:“你今年有30岁了吗?”纪登奎答道:“快了,今年28岁!”毛泽东对他的年轻和能力表示赞许,但紧接着抛出一个出人意料的问题:“工作中你有没有贪污?”这一问题让纪登奎感到意外,甚至毛泽东身边的工作人员也颇为惊讶。毛泽东此前从未以这样直接的问题考察一个人。 纪登奎稍作思考后实事求是地回答:“主席,我没有贪污,我不是那种人,也不干那种事。”毛泽东对他的坦诚态度非常满意。这次简短的对话不仅让毛泽东对纪登奎有了深刻印象,也让他看到了纪登奎敢说真话、踏实干事的品质。

一九七八年末的北京,寒风凛冽。在一间朴素的房间里,时任中共中央总书记的胡耀邦同志正在看望纪登奎。这次探望虽然简单,却打破了近期围绕纪登奎同志的种种流言。胡耀邦的到来,不仅代表着组织的关怀,更象征着对一位老同志的信任与支持。 这次探望的背后,是发生在同年十二月二十八日的一场重要会议。这一天,中国共产党第十一届三中全会在北京隆重召开。这次全会不仅是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的重要会议,也是一次充满争议和讨论的大会。会议期间,时任中央政治局委员、国务院副总理的纪登奎同志成为了关注的焦点,他面临着来自与会代表的多方质疑与批评。 在热烈的讨论中,对纪登奎同志的批评主要集中在两个方面。第一个问题涉及到特殊时期结束后的干部安置工作。有人指出,在他主持工作期间,一些已经得到平反的老干部被要求离开北京,这种做法引起了不小的争议。这些老干部中,有的是在革命战争年代立下赫赫战功的功臣,有的是建国后为国家建设作出重要贡献的能人。他们在经历了"特殊时期"的磨难后重获自由,却又不得不离开生活多年的北京,这确实让人感到遗憾。 更为严重的是第二个问题。有人在会上提出,在毛泽东主席病重期间,纪登奎曾有意在河南豫西山区组织力量,准备进行非常规的政治活动。这个指控虽然听起来颇为离奇,但在当时的特殊历史背景下,还是引起了与会者的高度重视。

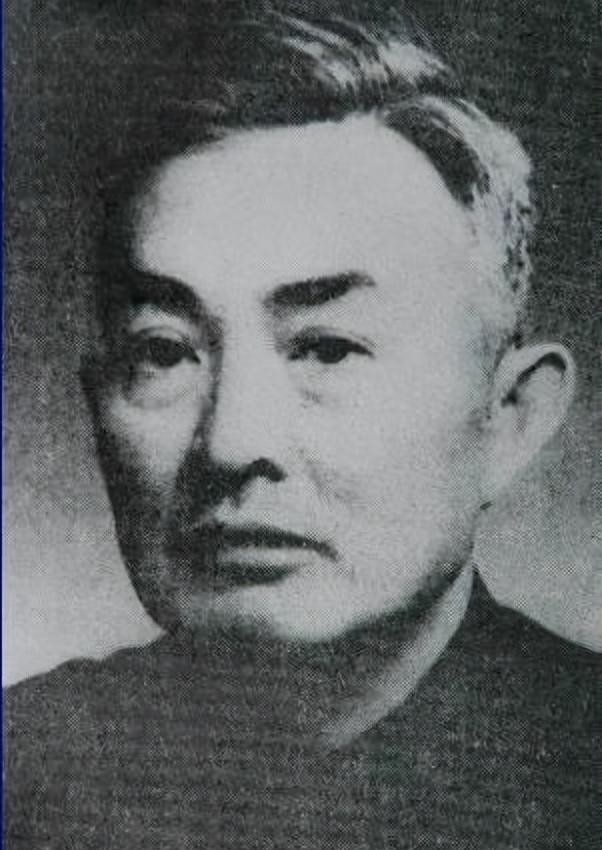

1942年,年仅19岁的纪登奎被组织派往山东鲁西地区,担任青年救国总会组织部部长。当时的鲁西根据地正面临日伪军“扫荡”和粮食短缺的双重困境,局势十分艰难。纪登奎上任后,深入群众了解民情,组织干部解决实际问题。他带领农民开展斗争,将从地主处收归的粮食部分分发给贫苦农民,部分用作支援抗日前线,由此逐步改善了鲁西的局势。他还注重发掘和培养农村基层积极分子,推进入党工作,使冀鲁豫根据地的群众基础得以巩固,为后续抗战事业打下坚实根基。 纪登奎在抗日战争和解放战争期间表现出色,工作能力和领导才能受到高度评价。1950年,年仅27岁的他被任命为中共许昌地委副书记,正式步入地委一级领导岗位。纪登奎的发妻王纯是一位优秀的革命干部,两人携手走过数十载。王纯原名常二顺,1922年出生于山东东明县,比纪登奎年长一岁。 她14岁便投身革命,抗战期间在八路军中迅速崭露头角,历任东进支队宣传队分队长、冀鲁豫行署民政科科员等职务。两人因相似的革命经历和共同的理想信念而相互吸引,结为伴侣。新中国成立后,王纯继续为革命事业贡献力量,历任许昌专区妇联主任、洛阳地委组织部副部长、河南省组织部部长等职,直至1982年从中央组织部离休。她与纪登奎一样,将大半生奉献给党和人民的事业,始终坚守岗位,为国家和人民谋福利。 1988年,纪登奎因突发心脏病在北京逝世,享年65岁。他短暂而忙碌的一生几乎被工作占据,少有时间留给家庭。纪登奎的长子纪坡民回忆,作为双干部家庭的子女,他们鲜少有机会与父母共度时光。七口之家从未一起吃过年夜饭,甚至平日里也难得团聚。为了与忙碌的父亲相处,少年时的纪坡民学会观察父亲的日常习惯,利用清晨4到5点父亲较为空闲的时间,与他多交流。这短短的一小时,成为他记忆中最温馨的父子时光。