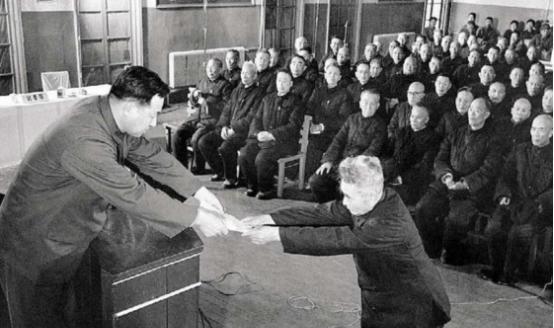

1975年,已经82岁高龄的毛主席突然问身边的人:功德林里,还有国民党战犯吗?“还有,主席”,工作人员回答说:“还有200多名顽固分子在那里接受改造”毛主席叹了一口气,说:“关这么久了,再顽固分子也剩一把骨头了。他们老了,做不了恶了,都放了吧。” 1975年的中国,正处在一个特殊的节点。新中国成立已经26年,内战硝烟早已散去,但历史留下的痕迹并未完全消散。功德林战犯管理所,关押着从国共内战中被俘的国民党高级将领和重要人物。这些人中,许多是当年战场上的硬骨头,改造了二十多年,依然被贴上“顽固分子”的标签。到1975年,他们大多已年过花甲,甚至更老,身体衰弱,早已没了当年的锋芒。毛主席这一问,像是突然揭开了尘封的记忆,也让人们重新审视这段历史。 特赦决定不是凭空而来。1949年以后,国民党战犯的命运就一直是新中国面临的问题。早期,这些人被视为旧政权的象征,改造他们不仅是政治任务,也是意识形态的较量。1950年代,功德林开始集中关押这些战犯,改造方式包括劳动、学习和思想教育,目标是让他们认清历史,接受新政权。但时间证明,人的信念没那么容易改变。二十多年过去,有人转变了,有人没变,可岁月不饶人,他们的身体和意志都被磨得差不多了。 1975年的特赦,是新中国成立以来规模最大的一次战犯赦免。这200多人里,有曾经的军长、师长,甚至还有汪精卫政权的高官。他们中很多人被俘时正当壮年,如今却已是白发苍苍。毛主席那句“剩一把骨头了”,虽是口语,却道出了现实。这些人老了,跑不动了,更做不了什么威胁国家的事。关下去,意义何在?放了吧,既是人道,也是政治考量。 这决定背后,有历史的必然性。1970年代,中国正从“文革”的动荡中逐渐恢复,国际环境也在变。毛主席晚年,身体虽弱,但思路依然清晰。他或许意识到,国家要向前走,过去的恩怨得有个了结。特赦这些战犯,不只是放人,更是放下一段历史,为国家的统一和稳定铺路。当时两岸关系紧张,大陆这边释放善意,或许也有更深远的战略意图。 特赦的过程很平静。1975年3月19日,全国人大常委会正式通过决议,宣布赦免全部在押战犯,并恢复公民权。这些人走出功德林,有人回乡,有人留在北京,生活低调。数据显示,这次特赦涉及293名战犯,其中国民党军高级将领占多数,比如杜聿明、黄维这些人,都是当年赫赫有名的人物。他们被放出来后,大多沉默度日,没再掀起什么风浪。 这事的影响,不只在当时。特赦展现了一种宽容姿态,对内安定人心,对外传递信号。1970年代,国际社会对中国关注度很高,这一步棋,也让外界看到了中国领导层的胸怀。更重要的是,它为后来两岸关系的缓和埋了伏笔。历史证明,放下仇恨,才能走向和解。这200多人的命运,成了大国博弈中的小小注脚。 当然,特赦不是说这些人就没了争议。他们中不少人手上沾过血,当年干过不少坏事。放出来,不是给他们洗白,而是基于现实的考量。毛主席没把他们当英雄,也没美化他们的过去,只是用一句“做不了恶了”点明了态度。这种务实的判断,很接地气,也很符合那个年代的逻辑。 从个人角度看,这批战犯的晚年挺耐人寻味。有人彻底放下过去,融入普通生活;有人却始终活在回忆里,难以释怀。他们被关时,是新旧交替的牺牲品;被放时,又成了历史和解的见证者。毛主席这决定,既是给他们的解脱,也是给国家一个交代。 再往深里说,特赦反映了毛主席晚年的心境。82岁的人了,经历过无数风雨,他或许比谁都明白,时间是最大的敌人。那些曾经的对手,如今都老了,他自己也老了。放手,既是对历史的清算,也是对未来的交代。这不是软弱,而是另一种担当。 从更广的视角看,这件事是新中国法治和人道精神的体现。特赦不是随意决定的,而是经过人大常委会讨论,走的正规程序。这说明,即便是最高领导人,也得在制度框架内行事。1975年的中国,虽然还有很多问题,但这一步,至少让人看到了一点希望。 历史从来不是非黑即白。特赦这些战犯,有人觉得是大度,有人觉得没必要。但无论如何,这决定都改变了他们的命运,也在国家层面留下了印记。毛主席那句叹息,像是对过去的总结,也像是对未来的期许。1975年,这200多人的自由,成了一个时代的缩影。