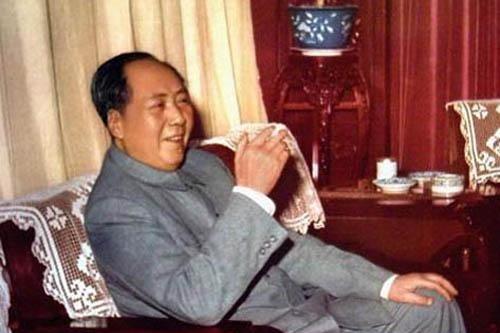

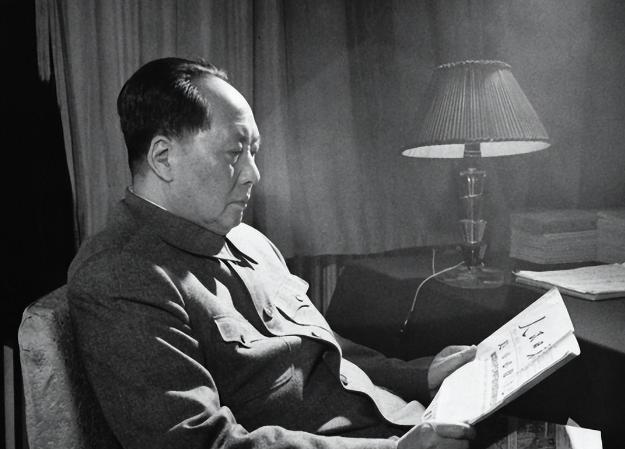

1954 年,毛主席在北戴河游泳,偶然遇到一位老渔夫,老渔夫没认出毛主席是谁,还说没工夫陪他聊天,谁知毛主席竟拦住他说道:“多聊会,等下我便把你船上的螃蟹全都买了。” 北戴河的海水泛着粼粼波光,1954年的夏日,烈日高悬,海风夹杂着咸腥味扑面而来。一艘小渔船在海面上晃悠,船上的老渔夫李老汉正忙着整理一筐筐鲜活的螃蟹,嘴里哼着小调,眼神却紧盯着远处的海岸线——得赶紧回去卖货,不然这螃蟹可不新鲜了。 突然,一个身影从水里冒出,湿漉漉地爬上船,抹了把脸上的海水,笑呵呵地说:“你这螃蟹多少钱一斤?我全要了!” 李老汉一愣,上下打量这个不速之客。眼前的人穿着普通,头发湿漉漉地贴在额头上,看起来就是个普通游客。他皱了皱眉,摆摆手:“我忙着呢,没工夫陪你聊天。想买螃蟹?等我回岸上再说!”可那人却不急不躁,找了个木箱子坐下,笑着说:“别急嘛,多聊会儿,我保证把你船上的螃蟹全买了,按市价,一分不少。” 李老汉半信半疑,手里的活儿慢了下来,心想:这人莫不是个怪咖? 这场看似随意的对话,其实藏着不为人知的秘密。那个从海里爬上船的男人,不是别人,正是毛泽东。1954年,他在北戴河休养期间,依然保持着深入群众的习惯。这次偶遇李老汉,不是为了吃螃蟹,而是为了听一听最真实的声音——那些藏在渔村里、田野间的老百姓心声。 李老汉被毛泽东的诚意打动,索性放下手里的渔网,擦了擦汗,坐下来聊了起来。他没认出这是国家领袖,只当是个热心的干部,便敞开了话匣子:“我们这村子,日子过得紧巴巴。互助组倒是搞起来了,可人人都怕吃亏,干活不出力。上面政策好是好,可到了下面,唉,尽是扯皮的事。”他一边说,一边叹气,眼神里透着无奈。 毛泽东听得很认真,时而点头,时而追问几句:“那你们村里粮食收成咋样?渔民的日子比农民好些吗?”李老汉被问得来了兴致,絮絮叨叨讲起村里的事:谁家的船坏了修不起,谁家的孩子想读书却交不起学费,甚至连村里干部爱喝酒的事都抖了出来。海风吹过,船身微微摇晃,甲板上的螃蟹还在筐里爬来爬去,两个人的对话却越来越投机。 聊到最后,毛泽东拍拍李老汉的肩,笑着说:“老哥,你说的这些,我记下了。你的螃蟹,我全要了,回头让人来结账。”李老汉乐呵呵地应下,心想这人真大方,却没多想。直到几天后,村里来了几个工作人员,按市价买走了所有螃蟹,还带来了修船的补贴和互助组的新政策,李老汉才隐约听说,那天上船的“干部”似乎是个大人物。 毛泽东的调查研究,从不局限于一次偶遇。就在同一年,他在河南考察时,类似的故事再次上演。那天,他在黄河边的一片田野里,遇到一位满脸愁容的老农。老农正蹲在地头,盯着被盐碱侵蚀的土地发呆。毛泽东走过去,递了根烟,蹲下来问:“这地咋回事?收成不好?”老农没抬头,随口抱怨:“盐碱地,能有啥收成?年年种,年年赔,黄河水患还没个消停的时候。” 这一席话,像根刺扎进了毛泽东心里。他没急着表态,而是带着随行人员深入村子,挨家挨户走访,了解盐碱地和水患的根源。后来,他多次召集专家讨论治理方案,提出了“引黄济青”和“加固黄河大堤”的思路。这些建议,不仅缓解了当地的困境,也为后来的水利工程奠定了基础。 无论是北戴河的渔船,还是河南的田间,毛泽东的调研总带着一股“接地气”的劲儿。他从不端架子,也不喜欢前呼后拥的排场。一次,他在长征途中翻到一份旧报纸,上面提到陕北革命根据地的情况,短短几行字,让他果断调整了红军的战略方向。这种对细节的敏锐,让他在复杂局势中总能找到突破口。 但这种深入群众的方式,也并非没有阻力。一些地方干部觉得“主席亲自下乡”太冒险,甚至有人私下嘀咕:“这么大的领导,咋老往村里钻?”还有人担心,群众的牢骚会让领导“不高兴”。可毛泽东偏偏爱听这些“牢骚”。1941年,一位农民因为驴被雷劈死而大发脾气,抱怨征粮太重,毛泽东非但没生气,反而顺藤摸瓜,查出基层征粮中的猫腻,最终推动了减负政策。 1954年的北戴河,渔船渐渐靠岸,螃蟹被装上车,李老汉看着远去的背影,喃喃自语:“这人,到底是谁?”他不知道,那场对话,已悄然改变了村里的命运。 毛泽东的调查研究方法,不仅影响了中国,也在国际上留下了印迹。1963年,他发表声明支持美国黑人民权运动,引发全球关注。美国黑人领袖罗伯特·威廉曾感叹:“毛泽东的号召,是新的解放宣言。” 这种心系人民的精神,与马丁·路德·金“为他人做了什么”的理念遥相呼应。 时至今日,毛泽东的调研方法仍被广泛研究,提醒我们:真正的领导力,源于脚踏实地的倾听。

用户90xxx06

毛主席是真的深入基层,关心老百姓。