1923年秋天,广州的一所宅院里热闹非凡,房梁上挂着红绸,很明显是家中有喜事。过往的路人无不探头朝院内观望,只为看看新郎是否英俊。

但是,院内的景象却让人倍感困惑,一名身穿红衣的女子端庄的站在院子中央,手里紧紧的握着一颗红绣球,旁边是一位七八岁的小女孩,手中抱着一只公鸡。主婚人则是一名年龄稍大的女子,这算什么事?谁家结婚没有新郎?

其实这场婚礼的男主角正是后来被评为开国大将的张云逸,主婚人正是他的妻子王氏,此时的张云逸在揭阳主持工作,对此事并不知晓。

早期骨干之一,为何能够公然纳妾?这背后到底有怎样的故事?

1914年,张云逸刚刚从广东陆军速成学校毕业,随后便接到了任务,秘密潜入了海南龙济光部。临行之前,张云逸家里为他包办了婚姻,新娘是同乡的姑娘王碧珍。

王碧珍出身贫苦,但通情达理。与张云逸结婚之后,两人见面的机会并不多,但王碧珍从不抱怨,家里的大小事务在她的打理下井井有条。两年之后,张云逸被调回了广州工作,两人见面的机会才有所增加。

1916年,夫妻二人爱情的结晶终于诞生,看着襁褓中可爱的女儿,张云逸十分开心,但病床上的王碧珍却显得垂头丧气。张云逸关切的询问缘由,这才得知王碧珍的因为没能为自己生下男孩而感到自责。

虽说清政府早已垮台,但封建思想彻底根除需要一个漫长的过程。王家和张家又是同乡,两家人低头不见抬头见。古人都有“母凭子贵”这个说法,在那个年代,新娘如果没能生下儿子,娘家人见到亲家是会抬不起头的。

王碧珍也曾尝试过为张云逸生育第二个孩子,但由于农村生活比较艰苦,王碧珍的身体一直不好,夫妻二人这一愿望一直未能实现。

当时张云逸在粤军许崇智部服役,平时探亲假比较少,每次回家他都会开导王碧珍:“你不要有太大的心理负担,封建王朝早已不复存在了,人们都说嫁鸡随鸡嫁狗随狗,我干革命的初衷就是与封建专制作斗争,我家里怎么能出现一个封建分子呢?”

王碧珍表面上答应张云逸,一定会放下包袱,好好生活。但在过去的几千年里,女人一直都被视为男人的附属品,几代封建王朝的毒害,岂是张云逸几句话能够化解的。为了缓解自己内心的愧疚,王碧珍开始主动为张云逸物色“二房”。

由于张云逸常年在外奔波,与王碧珍书信联系也比较少,所以王碧珍一直没有与张云逸商量这件事,或许在她的心里,这件事根本就不需要商量。

在古代,稍微有点身份的人,如果结婚五年后不纳妾,外人会对正房说三道四。

所以,自古以来,为丈夫物色第二伴侣,是一个“懂事”的正房该做的事。当时张云逸已经成为了广东揭阳县县长,也算是小有名气,这件事也就显得更加名正言顺。

1923年,王碧珍在一次理发时发现理发师眉清目秀,性格随和,于是便主动与她进行攀谈。

在聊天中王碧珍得知,这名女子名叫韩碧,芳龄十九,因家族没落,早年曾跟随父母四处乞讨,父母死后栖身于一个远房亲戚门下,并学习了理发这门手艺。

王碧珍开门见山的说道:“你愿不愿意有一个家?你只要愿意当我男人的二房,我今后就把你当做亲姐妹来看待。”

这句话可算是说到韩碧心坎里去了,韩碧自幼和父母四处漂泊,没有经历过苦难的人根本无法体会到一个安定的家在乱世中是何等的奢求。再加上王碧珍平易近人的性格,韩碧犹豫再三后答应了这个请求。

王碧珍选了一个良辰吉日,代表丈夫把韩碧娶进了张家,由于婚礼当天张云逸不在家,按照当地习俗,这种情况需要用一只公鸡来代替。

一段时间过后,张云逸返乡探亲,还未进门就发现灶台前多了一个女人,于是很热情的说道:“原来是来客人了呀,这婆娘也真是的,怎么能让客人干活,赶快去里屋坐。”

听到这番话后,韩碧一时语塞,杵在原地不知所措。王碧珍一边帮张云逸脱下外套一边解释:“她叫韩碧,是我为你娶的二房。”

张云逸一把推开了王碧珍的手:“这怎么像话!这种事你为什么不和我商量一下?而且你又不是不知道,我向来反感这种封建思想。”

“姑娘,你不要听她的,明天早上我亲自把你送回家。”

王碧珍感到十分委屈:“小韩也是个苦命孩子,爹娘死的早,她早就没有家了。都怪我不争气,没给你生个儿子。”

见张云逸态度十分坚决,韩碧的眼泪也流了下来:“我还以为从此之后我就有了一个安定的家呢。虽说你不在,但我们已经拜过天地了,我生是张家的人,死是张家的鬼。”

在两人的苦苦哀求下,张云逸最终允许韩碧留在了自己的家中,韩碧很快也怀上了张云逸的孩子,但由于大革命已经失败,我党的处境十分艰难,直到孩子出生,张云逸也未能与妻儿团聚。

五十年的爱情我党一直对绿林习气十分排斥,对国民党高官三妻四妾的腐败作风嗤之以鼻,即便党内并没有明确纪律规定“一夫一妻”,这依然成为了大多数干部的婚姻准则。事实上,直到新中国成立后的1950年,中国才正式确定“一夫一妻”制。

所以张云逸同时拥有两个妻子在当时并不算是违反纪律,更何况三人属于是你情我愿,韩碧的到来也的确减轻了王碧珍在生活上的压力,王碧珍也兑现了自己的诺言,一直以来都把韩碧当做亲妹妹来看待,正是因为有此二人在,张云逸才没有了后顾之忧。

大革命失败后,张云逸先是转入地下工作,然后又被组织派往了广西协助邓小平指挥百色起义,为了不让自己的家人遭到报复,张云逸一直没有回家看望她们,仿佛人间蒸发了一样。

为了抚养张云逸的一对儿女,王碧珍与韩碧相互扶持,日子过的十分辛苦。为了补贴家用,韩碧重操旧业,当起了理发师。

1937年,抗日战争爆发,日军轰炸机空袭了广州,王碧珍不幸在空袭中逝世,韩碧为其料理完后事之后便开始了漫长的寻找丈夫的路途。

当时张云逸的身份已经暴露,韩碧四处打听丈夫下落无异于自杀,幸亏她及时遇到了一名地下党员,在地下党的帮助下,母女二人被送到了香港与张云逸团聚。

韩碧与张云逸刚一见面就泪流满面:“我找你找的好苦,王姐已经不在了。”

得知这个消息后,张云逸十分悲痛,王碧珍虽说头脑里一直残留封建思想,但对于这个家庭,她已经付出了很多,她可以被称为是合格的妻子。

韩碧说:“儿子都这么大了,还没个正式的名字,你有文化,抓紧给他取一个吧。”

张云逸思考了片刻说到:“我希望他有远大的理想,要不就叫张远之吧。”

韩碧在香港陪伴张云逸长达半年的时间,两人结婚之后,这是她第一次与丈夫相处这么长的时间,虽说一家三口挤在潮湿又狭小的出租屋内,但韩碧仍感到十分满足。

在张云逸的影响下,韩碧也走上了革命的道路。1939年,张云逸被调回了延安,韩碧则前往了新四军某部从事后勤工作。

在一次部队转移过程中,韩碧与张远之不幸掉队,后被顽军俘获。当顽军将领得知二人是张云逸的家眷之后,立即致电蒋介石邀功。

由于当时国共统一战线已经形成,周恩来、张云逸公开致电蒋介石,谴责他的这种破坏团结的行为。蒋介石担心舆情对自己不利,只能将二人释放。虽说已经恢复了自由,但这段经历给韩碧的内心造成了巨大的创伤。

皖南事变之后,张云逸升任新四军副军长兼第2师师长,一家人再次团聚。在张云逸的鼓励下,韩碧刻苦学习文化知识,成为了供给部的出纳员。

1941年3月,因为表现突出,获准加入中国共产党,从此之后,韩碧便跟随张云逸南征北战。

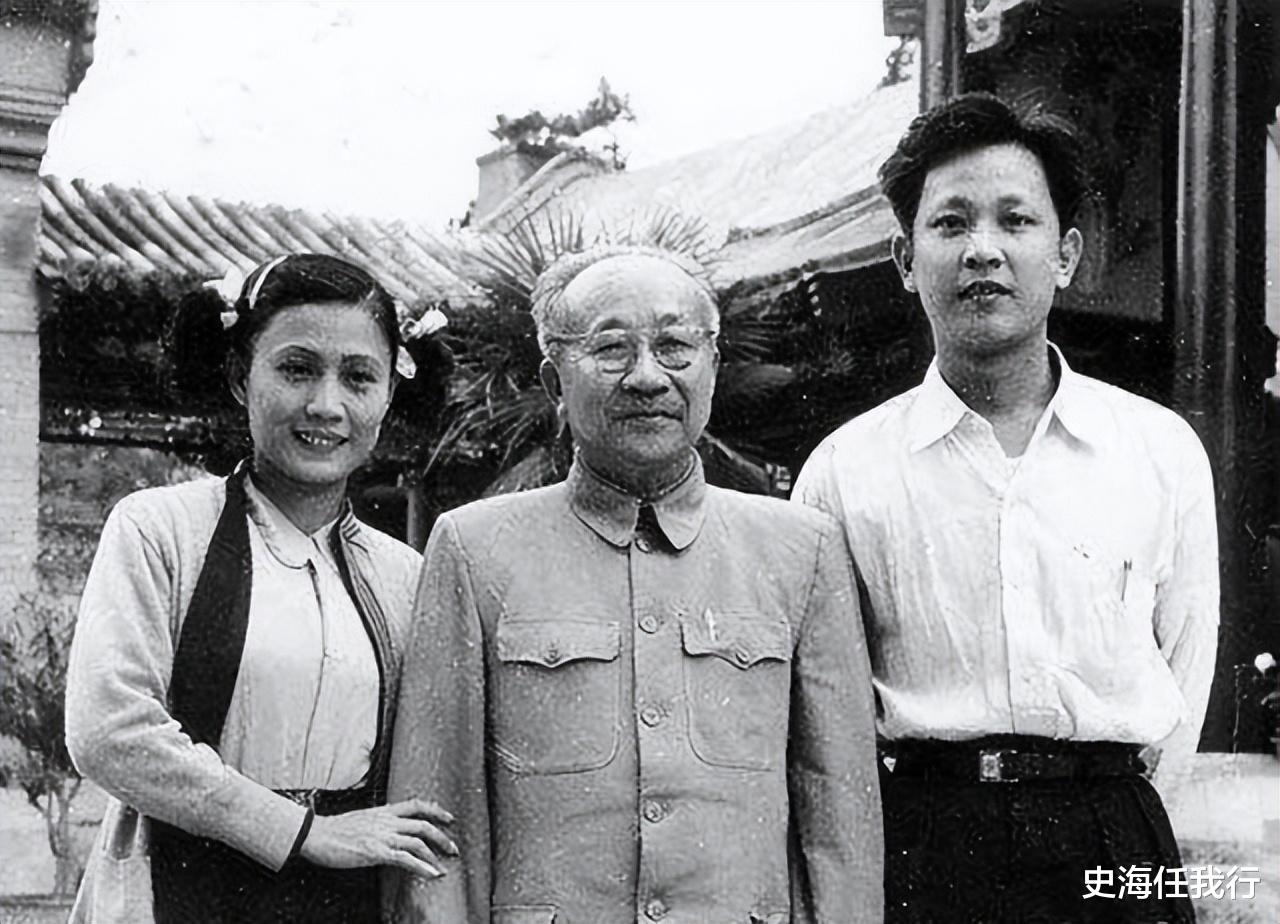

新中国成立后,一家人扎根西南,韩碧成为了广西保育院的第一任院长,后来因为张云逸身体状况出现了问题,韩碧放弃了自己的事业,专心照料自己的丈夫。

五十年代,由于更年期综合征,加上战争年代造成的心理没有完全愈合,韩碧一度受到精神问题的困扰,这对老夫老妻不离不弃,为了帮韩碧走出阴影,张云逸经常陪着她外出散步。

在张云逸的鼓励下,韩碧战胜了精神疾病,回到了工作岗位。1984年,韩碧结束了自己的一生,临终前他不断的呼唤张云逸的名字。

当年稀里糊涂的娶了“二房”,没想到五十年的革命爱情竟然成为了一段佳话。

享受元帅待遇的开国将军1955年,张云逸被授予了大将军衔,位列第七。其实以张云逸的资历,完全是有资格被授予元帅军衔的,只是因为战争年代很长一段时间在中央机关工作,所以战功方面有所欠缺。

虽说在授衔时屈尊于大将,但国家依然给予了他元帅待遇,毛主席更是评价他“老成持重,威望颇高”。那么张云逸的威望到底有多高呢?

张云逸于1892年出生于广东省文昌县,在20位开国元帅和大将中仅次于朱德,16岁时张云逸便已经加入了孙中山领导的同盟会,并参与了辛亥革命。

1911年4月黄花岗起义时,黄兴率部攻打两广总督衙门时,张云逸就是黄兴手下的一名爆破队队长。由于战功卓著,张云逸的军旅生涯也十分辉煌,1924年时便已经成为了粤军的一名旅长。

北伐战争期间,张云逸担任国民革命军第4军第25师参谋长,受到马克思主义的熏陶后加入了共产党。值得一提的是,第25师下辖一个73团,73团便是大名鼎鼎的叶挺独立团的前身。

所以要论张云逸的革命资历,除了与朱德不相上下之外,他甚至要强于其他九位元帅。早年从事地下工作时,周恩来见到张云逸时都要叫声“张大哥”。

除了参加革命的时间比较早之外,张云逸对于创建人民军队也作出了重大贡献。1929年与邓小平领导了百色起义,并创立了红7军,后与中央红军会师后升任中央红军副参谋长。

由于在国民党内地位颇高,抗日战争爆发后,张云逸被派往了南方八省笼络我党领导的游击队,协助陈毅创建了新四军。

但是,受身体原因所困,张云逸在解放战争时期就已经退居二线,从事统战工作。淮海战役时,粟裕之所以能够在战场上运筹帷幄,离不开张云逸在后方的支持。

新中国成立之后,张云逸担任过华南分局第二书记、广西省委书记、广西省委主席、广西军区司令兼政委等重要职务,但到了1952年时,张云逸基本已经辞去了所有重要职务。

所以,张云逸虽说被评为了大将军衔,享受元帅待遇也是理所应当。

回顾张云逸的一生,几乎把“忠诚”二字刻入了自己的心里,既对爱情忠诚,更对革命事业忠诚。

虽说张云逸曾同时拥有两位妻子,但他并没有背叛任何一份爱情,王碧珍逝世之后,他与韩碧相依为命,即便韩碧曾饱受精神问题所困扰,他依然守护在爱妻身边。

对于革命事业亦是如此,1974年,张云逸临终前对家人说道:“如果可以的话,我希望下辈子还当毛主席的部下,哪怕是只做毛主席的一个兵。”