声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉

前言“你多拿一分,就可以在全省压倒一千人,甚至是更多!”

2011年的高考前夕,在央视的镜头中,出现了一位激情澎湃的考生,他用豪言壮志来表述着自己对高考的决心。

而他,就是来自衡水中学的李松,当年因为一句话火遍全国,而那句“多拿一分,干掉千人”至今仍是激励高考学子的“至理名言”。

然而,却有人对这句话保持质疑的态度,认为高强度的学习过于苛刻,何尝不是对学子的“精神折磨”,这样的教育对孩子的未来真的有用吗?

那么在这样教育下的李松如今怎样?衡水中学的“军事化”教育究竟是好是坏?

轻舟已过万重山时隔多年,当李松再次站在镜头中时,曾经踌躇满志的少年,已然是眼神坚定的国家栋梁。

他的再次出现距离当年,已经过了十年,十年的时间足以改变一个人,

在李松以常驻联合国代表团外交官的身份出现时,我们就知道,他成功了,当初的诺言他做到了,用实际行动证明了自己。

当年的他很遗憾,并没有被理想院校清华所录取,但他却被外交学院所看中。

这是一所直属于外交部的学校,为我国培养了大批外外交类的精英,其含金量就不用多说了吧。

不仅如此,他还曾出现在2017年的“一带一路”国际合作高峰论坛的现场上,要知道他可是来自农村,仅凭自己的努力走上了康庄大道。

李松从未回应当初的那些“诋毁”的声音,但他却用事实彻底粉碎了那些高高在上的“批判者”。

对于寒门学子而言,李松当初的那番的慷慨激昂让无数学子为之奋斗。

或许读书并不是唯一的出路,但对于寒门而言,这是他们平等追求未来的最好途径。

他们没有优越的家庭背景,做不到在最青春的时候看世界,只能用读书来丈量将来的人生蓝图。

两极反转的“衡水中学”衡水中学,这四个字在教育界享誉盛名,甚至被媒体捧上了“封神”之位。

这都归功于衡水的升学率,因其学生的升学率近乎百分百,所以也被称作为“超级高考工厂”。

而且每届毕业的学子,不是被名校录取,就是以高分被提前保送。

凭借恐怖的升学率,衡水中学在教育行业的名气水涨船高,越来越多的家长和学校慕名而来。

他们不是想模仿这样的教育模式,就是想将自己的孩子塞进这所学校。

然而人怕出名,猪怕壮,伴随着衡水中学出现在全国人民的视线中,更多的内幕被扒出,很快就成为众人“讨伐”的对象。

衡水教育方式很快就被搬上荧幕,军事化的教育让这所学校背上了“人间炼狱”的帽子。

关于衡水的负面新闻在网络上被接连转载,随处可见,当年外界的讽刺和谩骂声音此起彼伏。

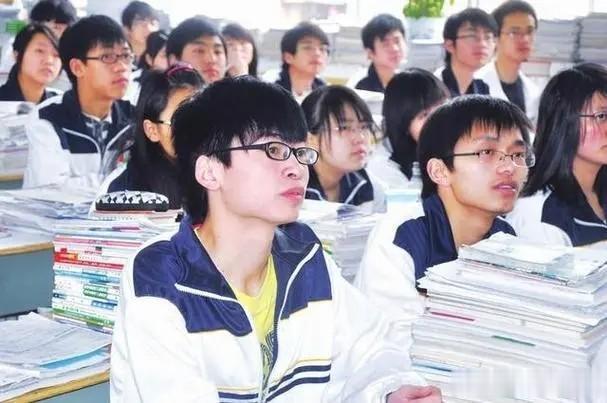

也曾有节目专门针对衡水做过纪录片,纪录片中的孩子们每天就生活在学校中。

密密麻麻的作息表,光是看着都让人头皮发麻。

教室里的孩子们就像是无情的机器一般,循环的背书和刷题,即便是休息时间也是用奔跑来节省时间,就连吃饭也是以最快速度结束战斗。

在这种氛围之下,竞争的紧张和精神的压抑充斥着整个校园。

相信即便是成年人,在这样的环境下都难以接受,更何况那些正处于青春的孩子呢?

甚至有人将衡水比喻成“变相的监狱”,质问那些家长,为何亲手将自己的孩子送往监狱,遭受苦难的折磨,而不是让他睁眼看世界?

事实上真是如此吗?这样所谓的“批判”会拯救这些学子吗?

其实这种批判在出发点时,就已经站在了不平等的角度,地位不同看待问题天壤之别。

人与人之间,从出生时就注定了不平等,有人出生在罗马,而有的人穷尽一生甚至都不知道罗马的存在。

虽然这句有些夸张,但其实我们心里清楚,机会就像“奢侈品”,不是所有人都能拿到。

而“应试教育”就是那个普通孩子触及罗马的“机会”,为了这个目标,读书是唯一的跳板。

在他们的眼中衡水并不像监狱,却是一个平台,平等竞争的平台。

尽管衡水中学的教育模式有些“骇人”,但无可否认,这种方式对提高孩子成绩确有帮助。

衡水中学与大部分重点高中不同,这里没有天赋异禀,没有所谓的“天生神童”,有的只是想改变命运的普通孩子,甚至是没有学习天赋的考生。

他们无权过问自己的出身,但命运却掌握在他们的手中。

“应试教育”与“素质教育”之间本就存在着差距,但如果没有“小镇做题家”的存在,他们该如何应对人生这份考验。

面对网络上铺天盖地的“舆论”,那些曾在衡水中学上学的孩子也站了出来。

“一直很感谢衡中,它是一个平台,为我们提供走出原有困境的机会”

“走自己的路,让别人说去吧”

太多的家庭吃过没文化的亏了,家长们不愿孩子走自己的路,他们愿意化作梯子,让孩子更上一层楼。

即便是没有得到想要的答案,但求问心无愧,也能为后代谋一个更好的起点。

逆风翻盘就在此刻还记得那个曾被清华校长接待的“高考状元”庞众望。

他出身寒门中的寒门,他甚至没有衡水中学这样的平台,父亲身患疾病,母亲卧床不起。

他的贫穷是很多家庭难以想象的,如果没有“应试教育”他该如何改变自己的人生?

是放弃学业,在家中陪伴着年迈的父母,还是走进清华,为自己为家庭谋出新的出路。

中国太多的家庭渴望高考了,每一个孩子都是父母的“心头肉”,都希望自己的孩子得到最好的环境,最好的待遇。

于是他们拼尽全力托举自己的孩子,将他们送往比自己要高的位置。

如果有相应的条件,相信父母都愿意自己的孩子能够走向国际,开阔自己的世界。

可是如果没有,那就意味着要通过“应试教育”这座大桥,才能看到更靓丽的风景。

所谓的“应试”与“素质”之间,这两条路没有差别,而是不同的选择,两条适用于不同人的路,如何选择,如何走下去,都将掌握在自己的手中。

当然,有些事实就是残酷的,有些学生的面前只有一个选择,寒门没有退路,只能以自身为动力前进,无法依靠外物的助力。

高考的存在,是将所有的学生拉在相对平等的起跑线上,能否在千军万马中杀出重围,就看高中三年磨砺的宝剑够不够锋利了。

就像李松最开始说的那样,“一分干掉千人”就是他们的目标,也是他们的决心。

结语天赋固然重要,可这个世界上如姜萍的天才又有多少呢?

要想成功,必先“发疯”,那些平凡的人只能靠没日没夜的刷题,依靠从休闲时间中挤出的时间来实现弯道超车。

有人为了几个单词,死记硬背,为了几道数学题而学习到深更半夜,在外人看来,他们并不合群,但努力的人何错之有。

什么时候努力也成为了“负面”,别人口中的死脑筋。

高中三年,有人奋笔疾书为了给自己创造更多选择,有人不断刷题、背书,只愿不令自己后悔。

当年的一句肺腑之言,所希望的是换来更多命运转折的“奇迹”,而不是一句句对努力的亵渎。

参考资料:1.钱江晚报:2020年12月15日,“那个高呼‘多拿1分,干掉千人’的衡水班长,10年后怎么样了?”

2.济南时报:2023年6月14日,“还原一个真实的衡水中学:学生仍在“内卷”,但改变已在发生”

3.光明网:2024年6月17日,“7年前被清华录取,如今他不负众望”

为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!