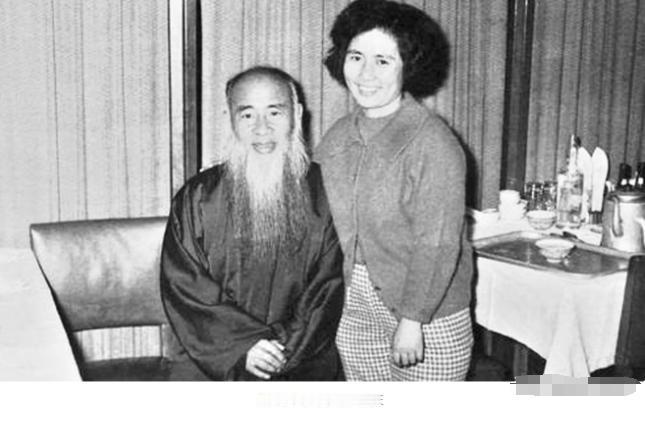

1982年,张大千在临终前决定——将94%的遗产留给了他的四姨太徐雯波。鲜有人知的是,留下的吴姓儿子在国内却生活窘迫,饱受贫困的折磨。22岁那年,绝望中的他选择了卧轨,留下了无尽的叹息与疑问:财富和亲情,究竟哪个才是人生真正的归属? (主要信源:原文登载于各界导报2020年4月13日关于“文史|张大千之女张心庆的坎坷人生路”的报道) 一个电工,一个画家,一个被时代碾压的悲剧,一段跨越年龄的爱情。 张心健和张大千,父子,却活在两个世界,一个灰暗,一个绚烂。 这不只是一对人的故事,也反映了一个时代,既残酷又荒诞。 在1970年的严冬中,寒风刺骨,绝望的气息仿佛穿透了张心健瘦弱的躯壳。他卧于冷冽铁轨上,寒意仿佛穿透了他的血肉之躯。 年仅二十的他,生命如同熄灭的烟蒂,失去了所有的光明。 他的一生,就像一列失控的火车,轰然冲向毁灭的深渊。谁能联想到,这位陷入绝境的青年,竟是名画家张大千的血脉之子? 张心健的幼年,是父亲身影的空缺与寂寞。 1949年,张大千携四夫人徐雯波及女儿张心沛远赴印度大吉岭,留下年仅四岁的张心健在本土。一别两地,成了永诀。 起初,张心健被徐雯波亲属交予裱画师抚养,然而贫寒的手艺难以维系,最终回到张家,由大夫人曾正蓉抚养。曾正蓉一己之力艰难扶养张大千其他子女,生活极为窘迫。为供女张心庆学业,她操劳于缝纫机旁,勉力支撑家计。 但终因经济所困,张心庆亦中断学业,任教学校,与母共携幼小的张心健度日。 在张心健的童年,父爱是朦胧的剪影,遥远的名号。他无从感受慈父之爱,却因“名人之父”的标签,饱尝冷眼与排斥。 校内,他成同学们议论的焦点,冷漠与讥讽包围着他。他成了群体之外的异类,孤寂无声。 那曾令他自豪的父名,化为心灵的锁链,束缚着他的精神世界。1963年,张大千短暂驻足香港,除张心健外,其余子女皆得一见,而他仅与父通电话。 在电话那端,父亲的声音显得生疏而遥远,他无言以对,只能静听。 姐姐们归来,为他捎来母亲手织毛衫。这件毛衫承载了父母的唯一联系,也是他童年中少有的温情。 “文革”时期,因为张大千的身份,张家被抄家,所有的书画都被没收。 在一个充满冷漠与压迫的世界里,张心健挣扎着求生。姐姐们的尖刻批评与学校里的排斥使他感到孤立无援。沉重的生活压力似乎随时要把他压垮。 1969年,他成为了一名默默无闻的电工,虽然工资微薄,生活艰苦,但他心中仍怀有一丝对美好生活的期盼。 这时,一位姓邓的姑娘走进了他的生命,她的出现如同黑暗中的一缕阳光,为他黯淡的岁月洒上了希望的光辉。 但是,这短暂的幸福被无情的现实所粉碎,他的上司对邓姑娘起了觊觎之心,利用权力对张心健进行无耻的折磨,最终,他的爱人被夺走,他的世界也随之崩溃。 他感到了前所未有的绝望,终至选择了长轨作为生命的终结点,永远闭上了疲惫的双眼。 与此同时,他的父亲张大千,正处于艺术生涯的最高峰,周游各国,举办画展,名誉与财富如潮水般涌来。他沉迷于艺术的殿堂,听任着人们的赞美和掌声。 对于在国内苦苦挣扎的儿子,他却一无所知。直到11年后,张大千从赴美的妻子徐雯波那里得知儿子的死讯,这则晚到的噩耗像一把尖刀割裂了他的心脏。 不久,张大千旧病复发,与世长辞。 在遗嘱中,他将大部分财产留给了徐雯波,甚至已经去世多年的张心健也得到了一份遗产。但这份迟到的关怀,对早已离世的张心健来说,又有何意义可言? 张心健的悲剧与张大千和徐雯波的爱情形成了鲜明的对比。徐雯波,原本是张大千女儿的朋友,因画艺相投而成为挚友。年龄差距32岁的两人,因张大千对徐雯波的爱慕而走到一起。 六年之后,18岁的徐雯波嫁给了50岁的张大千,成为他的终生伴侣。 他们婚后的生活充满恩爱,张大千常携徐雯波同游四方,她也成为他晚年艺术创作的灵感之源。 为了陪伴张大千,徐雯波将自己的孩子托付他人,与丈夫共度余生。他们的爱情虽不被世人所理解,却在岁月的磨砺中显得愈加坚固,共度了四十多年的风风雨雨。 张心健的悲剧,是时代造成的,也是命运的捉弄。 他出生在一个特殊的家庭,特殊的时代,他的命运,从一开始就注定了坎坷和不幸。