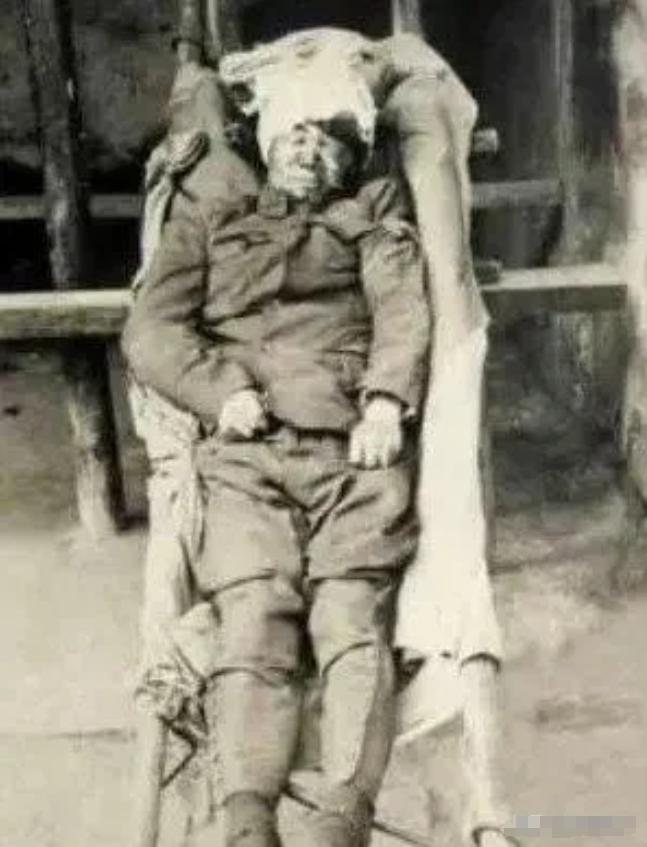

这张让人泪目的老照片,拍摄于1938年,是一位记者在“台儿庄战役中”为一位将军拍下这是一张让人心痛的老照片,摄于1938年,背景是残酷的“台儿庄战役”。他就是将军陈钟书——这一刻,他的面容成为了最后的遗像。 参考资料:《陈钟书》中国人民抗日战争纪念馆 1938年,台儿庄。 硝烟弥漫,战火纷飞。 一个名字,陈钟书,注定要与这座城市,这场战役,永远地联系在一起。 在历史的长河中,许多英勇的生命未获世人瞩目,他们的故事淹没在岁月的尘埃里。47年的人生旅程,虽然短暂,却如星辰般闪耀。 生于1891年的陈钟书,云南安宁一个平凡家庭的子孙,在17岁时做出了一个艰难的决定,加入滇军,以此谋生,同时也不自觉地踏上了时代的巨轮。 当时,中国正处困境,国势颓危。面对波澜壮阔的时代背景,陈钟书在军旅中磨炼自己,迅速崭露头角。 他参与了多次重大军事行动,如护国战争、护法运动等,不仅锤炼了意志,也积累了丰富的军事经验。他的勇猛和智谋为他赢得了快速晋升,不久便成为了连长,在滇军中熠熠生辉。 1937年,抗日战争全面爆发,中华民族的生死存亡岌岌可危。陈钟书满腔怒火,决心投身于这场关乎民族命运的战争。他担任国民革命军第60军542旅的旅长,带领部队奔赴抗日战场。 在战斗中,陈钟书亲自领军冲锋,不仅是战术大师,更是勇猛的战士。 他常常在战况最激烈的地区鼓舞士气,与士兵们并肩战斗,屡次击退敌人,为中国军队赢得了战略上的优势。 陈钟书不仅关爱士兵,也深知民心的重要性。 他时常亲自巡视阵地,关心士兵们的生活情况和伤员的治疗,还尽力援助当地的百姓。他的关心和善行赢得了广泛的尊敬和支持。 他,是士兵们敬仰的楷模,也是百姓口中的传奇,早已成为众人心中的勇士。1938年4月,陈钟书带领他的队伍进驻台儿庄,投入了这场意义重大的战斗。 台儿庄,这个平平无奇的南方鲁镇,却担负起了整个中华民族抗战的希望。 在这里,中国兵士与日寇展开了激烈的较量,谱写了一段催人泪下的英勇战歌。陈钟书接到的命令是死守邢家楼和五圣堂等关键地点。 他和士兵们并肩作战,成功顶住了日军一轮又一轮的攻势,坚守着自己的阵地,毫不退让。 即便在装备远逊于对方的情况下,他仍未有半分退却之意。战局持续紧张,日军动用了飞机和重炮,对中国守军进行无情的轰炸。 中国部队的伤亡人数持续攀升,补给弹药也日益匮乏。 陈钟书所在的部队同样伤亡惨重,但他仍旧选择站在最前线,毫无怯步。 在那生死存亡之际,陈钟书下了一道决断:与敌人进行白刃战。他心中明白,在无弹无粮的困境下,唯有殊死一搏,才能保住阵地,争取到反攻的宝贵时机。 他高呼“打倒日本侵略者”,率领部下冲锋向敌群。 陈钟书手执大刀,勇猛地突入敌阵,大展身手。虽然身受多处枪伤,鲜血染红了军装,但他毫不退缩,继续奋战。最终,一枚子弹击中了他的头部,他倒在了血泊之中。 1938年5月23日,陈钟书将军以身殉国,终年47岁。他未能亲眼见证抗战胜利的曙光,却用自己的血肉之躯筑成了抵抗的坚实壁垒。 陈钟书将军的一生充满了热血与感动。他的一生都在为国家和民族不懈奋斗,勇敢地面对挑战,从不畏惧牺牲。 他的精神,将永远激励我们前进。 陈钟书将军虽然离开了我们,但他的精神永存。 他的爱国情怀、他的英勇无畏、他的牺牲精神,将永远激励着我们,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。 我们应该铭记历史,缅怀先烈,珍惜和平,吾辈自强! 陈钟书将军的一生,充满了传奇色彩。 他出身贫寒,却胸怀大志。