2018年8月一女博士在毕业两年后,单独署名出版了其博士论文,没想到,其导师得知,竟称对方论文的核心内容来自他的课题研究成果,起诉该博士生,索赔4814万余元,法院会怎么判?

肖海林是中央财经大学商学院的一位资深教授,在学术领域耕耘多年,有着丰富的研究经验和深厚的学术造诣。而被告张术丹,曾是肖海林的得意门生,在内蒙古财经大学会计学院担任副教授一职。

当时还是博士生的张术丹积极参与到肖海林主持的课题研究当中,在那间充满学术气息的研究室里,师徒二人常常围坐在一起,对课题进行深入的探讨。

肖海林凭借着自己多年的积累,提出研究思路和框架,张术丹则在一旁认真地记录着,时不时地提出自己的见解和疑问,他们查阅大量的文献资料,反复地进行数据分析和论证,那些日子里,灯光常常在深夜的校园里依旧亮着,见证着他们为课题付出的努力。

时光匆匆,张术丹顺利毕业,之后她单独出版了自己的博士论文,这本是一件值得庆祝的事情,可没想到却引发了一场轩然大波。

肖海林在仔细阅读了张术丹出版的论文后,眉头紧皱,心中满是愤懑,他认为张术丹论文的核心内容,分明就是来源于他们曾经共同参与的课题研究成果,而张术丹在未征得他同意的情况下,擅自出版,这无疑构成了侵权行为。

肖海林决定拿起法律的武器来维护自己的权益,于是,他一纸诉状将张术丹、内蒙古财经大学以及经济科学出版社一并告上了法庭,并且提出了高达 4814 万余元的索赔金额。

这一巨额索赔数字一经传出,立刻在学术界引起了广泛的关注,大家都在拭目以待这场官司的走向。

北京市海淀区法院很快受理了此案,并展开了严谨的审理过程,法庭上,气氛凝重,肖海林坐在原告席上,表情严肃,他详细地阐述了自己在课题研究中的贡献,以及他认为张术丹侵权的依据,他手中拿着一叠厚厚的资料,那是课题研究过程中的各种记录和文档,以此来证明自己的观点。

而张术丹坐在被告席上,略显紧张,她辩称自己的博士论文是在自己多年的学习和研究基础上独立完成的,虽然参与了肖海林的课题,但并没有抄袭或侵权的行为,她的声音虽然坚定,但额头上还是渗出了细密的汗珠,内蒙古财经大学和经济科学出版社也各自陈述了自己的立场。

经过法官们细致的调查、分析和审议,一审判决结果终于出炉,法院判定肖海林非涉案论文的合作作者,这一结果让肖海林心中一凉。

然而,法院同时也认定张术丹论文使用肖海林课题申请书内容构成侵权,并判处张术丹赔偿肖海林 22 万元。

这个结果对于双方来说,都不是完全满意的,肖海林觉得赔偿金额远远低于自己的预期,而且自己在课题中的贡献没有得到应有的认可;而张术丹则认为自己本就没有侵权,对判决结果表示不服。

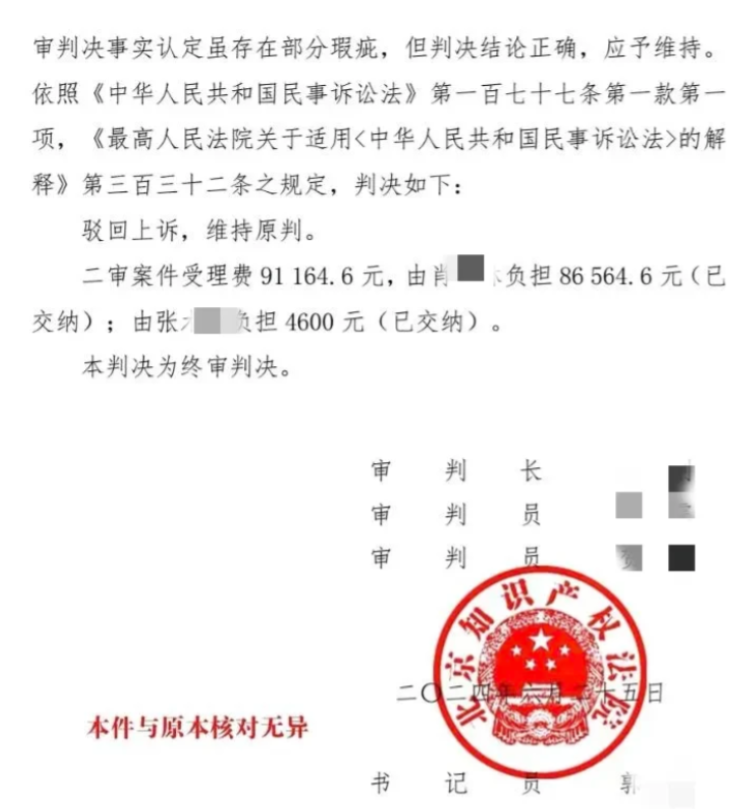

双方都选择了上诉,案件进入了法院的二审阶段,这一次,法院经过慎重的考虑,认定涉案论文为师生合作作品,这一认定让肖海林感到一丝欣慰,自己的付出终于得到了认可。

而在赔偿方面,法院维持了原判,并且此时张术丹已经按照一审判决支付了赔偿费用。

在这场纠纷背后,涉及到一个重要的学术问题,那就是学位论文著作权的归属。

知识产权律师们也纷纷发表了自己的观点,一般情况下,学位论文著作权是归学生所有的,毕竟这是学生在自己的学习和研究过程中创作完成的成果。

但如果导师在其中进行了实质性的创作,那么就可以遵从意思自治原则,由学生、导师、学校等主体根据实际情况来约定著作权的归属。

就像肖海林和张术丹的案件,如果在课题研究开始之前,他们就能够明确著作权的归属问题,或许就能够避免这场耗时耗力的官司。

从肖海林和张术丹的案件中,我们可以看到,在学术研究的过程中,不仅要有严谨的治学态度,对于知识产权的界定和保护也应该给予足够的重视。

无论是导师还是学生,在合作研究项目时,应该提前明确各方的权益和责任,通过签订合同或者其他书面协议的方式,来避免日后可能出现的纠纷,同时学校和出版社等相关机构也应该加强对学术著作权的管理和监督,营造一个健康、公正的学术环境。

未来,希望类似的纠纷能够越来越少,学者们能够在一个和谐、有序的学术氛围中进行知识的探索和创新。

对此您是怎么看的呢?