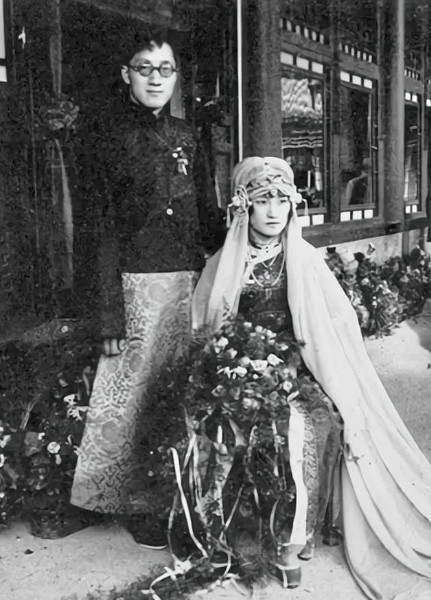

1926年,清华教授吴宓参加徐志摩和陆小曼婚礼后,大受刺激,回到家他看到妻子,气不打一处来,冰冷地说道:“咱们离婚吧,3个孩子我给抚养费!”。妻子问:“是因为我那个女同学吗?”

婚礼上,梁启超作为证婚人,当众批评徐志摩与陆小曼“用情不专”,吴宓看到的却是,这场婚姻中那份毫无保留的情感与浪漫。

他注视着新婚夫妇,心中泛起的波澜远超婚礼本身。

与他自己那段平淡的婚姻相比,徐志摩和陆小曼追求真爱的勇气,让他产生了深深的羡慕。

这一切似乎让他感受到,自己婚姻的苍白与枷锁,也让他开始质疑自己与陈心一的关系。

回到家后,吴宓面对着妻子陈心一,他的情绪瞬间爆发。“咱们离婚吧,三个孩子我给抚养费!”

这句话犹如重锤击,打在陈心一的心上,打破了多年来积累的平静。

陈心一震惊地抬头,看着他那冰冷的表情,心中充满了不解和痛苦。

她冷静地问道:“是因为我那个女同学吗?”这句看似平静的话,揭开了婚姻中的一个真相:吴宓的情感危机,并非始于某个具体的事件,而是早已潜伏在他内心深处。

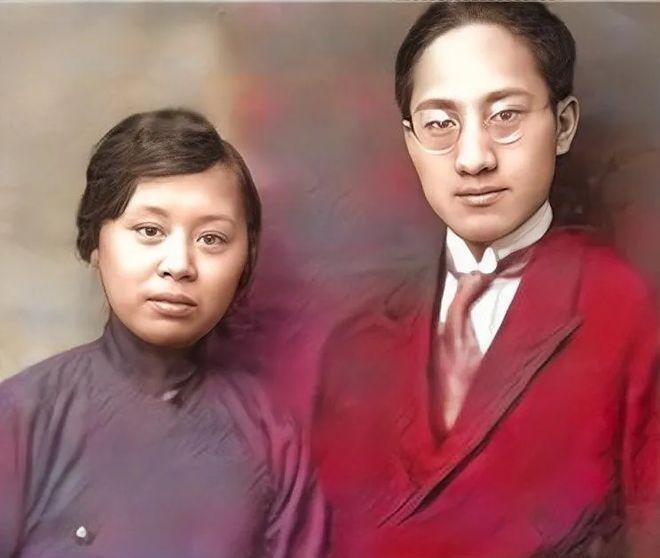

吴宓和陈心一的婚姻,在婚后几年就开始逐渐裂开。

两人结婚的初衷,不完全是基于深厚的爱情,而是吴宓在美国留学时,由同学陈烈勋介绍,认识了陈心一。

陈心一深深仰慕吴宓的才华,通过闺蜜毛彦文代为相亲。

毛彦文评价陈心一性情温柔,适合做贤妻良母,但却指出她“不通西文,不善交际”。

吴宓在接受婚姻提议时,心中虽有犹豫,由于毛彦文已经有婚约,他选择了结婚,尽管他内心对毛彦文心生爱慕。

婚后的生活,不像吴宓预期的那样美好,尽管陈心一专心于家务与育儿,但吴宓总觉得她缺乏文学修养,无法与自己有更深的精神交流。

他甚至在日记中写道:“床头吵架床尾和,日子还得继续。”

这句话折射出两人,婚姻中的无奈和矛盾,陈心一为家庭付出了大量的精力,但她的传统贤妻形象,并没有得到吴宓的认同。

对他来说,理想的伴侣是家庭的支柱,更是能与他共同讨论文学、思想的知己。

陈心一无论在文学修养,还是生活方式上,都未能满足吴宓的需求。

而婚姻中的另一层裂痕,则来源于吴宓的内心情感纠葛。

吴宓对理想伴侣的执念,使得他在婚姻中,始终无法感受到满足,他认为理想伴侣,要中英文俱佳,还应具备文学造诣,并且能够社交自如,这一标准,使得他对陈心一的期待始终未能实现。

吴宓在日记中写道:“感情首贵真挚,若无爱,婚姻即枷锁。”

对于他来说,婚姻是生活的共同体,它应该是情感,与思想的交流平台,陈心一的“传统贤妻”角色,让他感到精神上的空虚。

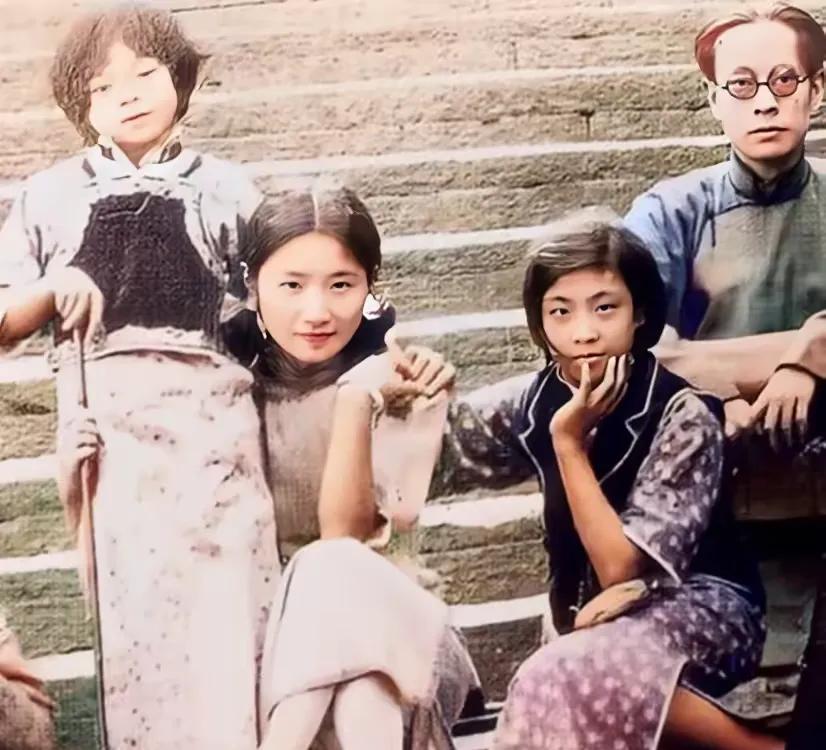

毛彦文的出现进一步加剧了,吴宓与陈心一之间的矛盾。

毛彦文的悲剧身世——她曾被未婚夫朱君毅抛弃,让吴宓产生了强烈的同情之情。

他以“调解者”的身份介入,与毛彦文发展出了,超越友谊的情感,甚至提出“一夫多妻制”的荒唐建议,想要将毛彦文纳入自己的生活中。

毛彦文对此断然拒绝,并嘲笑他的提议为“荒谬”,这段感情虽然,没有发展成实际的婚外情,但吴宓对毛彦文的情感依旧深刻。

在离婚后,他大张旗鼓地追求毛彦文,甚至在巴黎创作情诗:“吴宓苦爱毛彦文,三洲人士共惊闻。”但最终因为犹豫不决,他与毛彦文的关系,也未能如愿以偿。

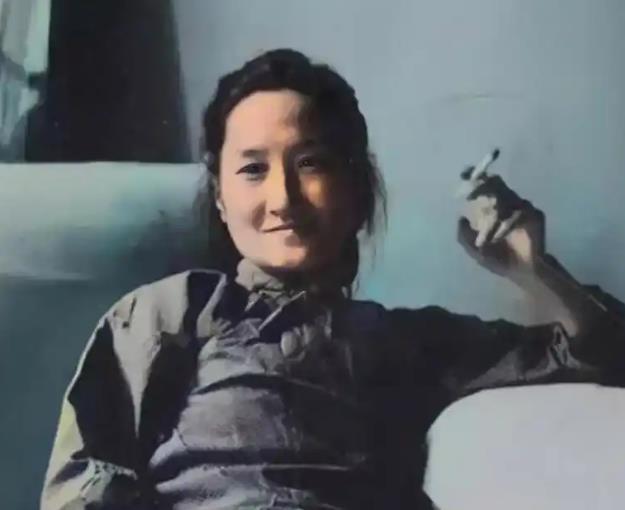

离婚后的生活,对陈心一来说并不轻松。

她独自承担了抚养三个女儿的责任,吴宓支付了抚养费,但始终拒绝复婚。

陈心一在晚年时曾多次后悔,没有在离婚时,与吴宓进行充分的沟通,两人始终没有重归于好。

在她的眼中,吴宓的婚姻选择是自私的,他的情感需求,始终无法得到满足,最终导致了两人的分裂。

吴宓的情感世界,继续充斥着失败与遗憾。

离婚后,他继续追求毛彦文、卢葆华等女性,这些感情最终都以悲剧告终。

他甚至与学生邹兰芳结婚,婚姻依然未能逃脱失败的命运。毛彦文最终嫁给了熊希龄,而吴宓却只能在日记中哀叹:“赔了夫人又折兵”。

吴宓的婚姻选择,被许多人解读为“知识分子的理想主义困境”。

季羡林评价他为“特立独行却矛盾重重”,而毛彦文则认为,吴宓的追求“源于对完美伴侣的幻想,而非真实爱情”。

他的婚姻与情感经历,充满了自我幻想,与现实的巨大落差,最终导致了个人生活的悲剧。

参考资料:

《吴宓传》 王建华著,北京:人民文学出版社,2010年。