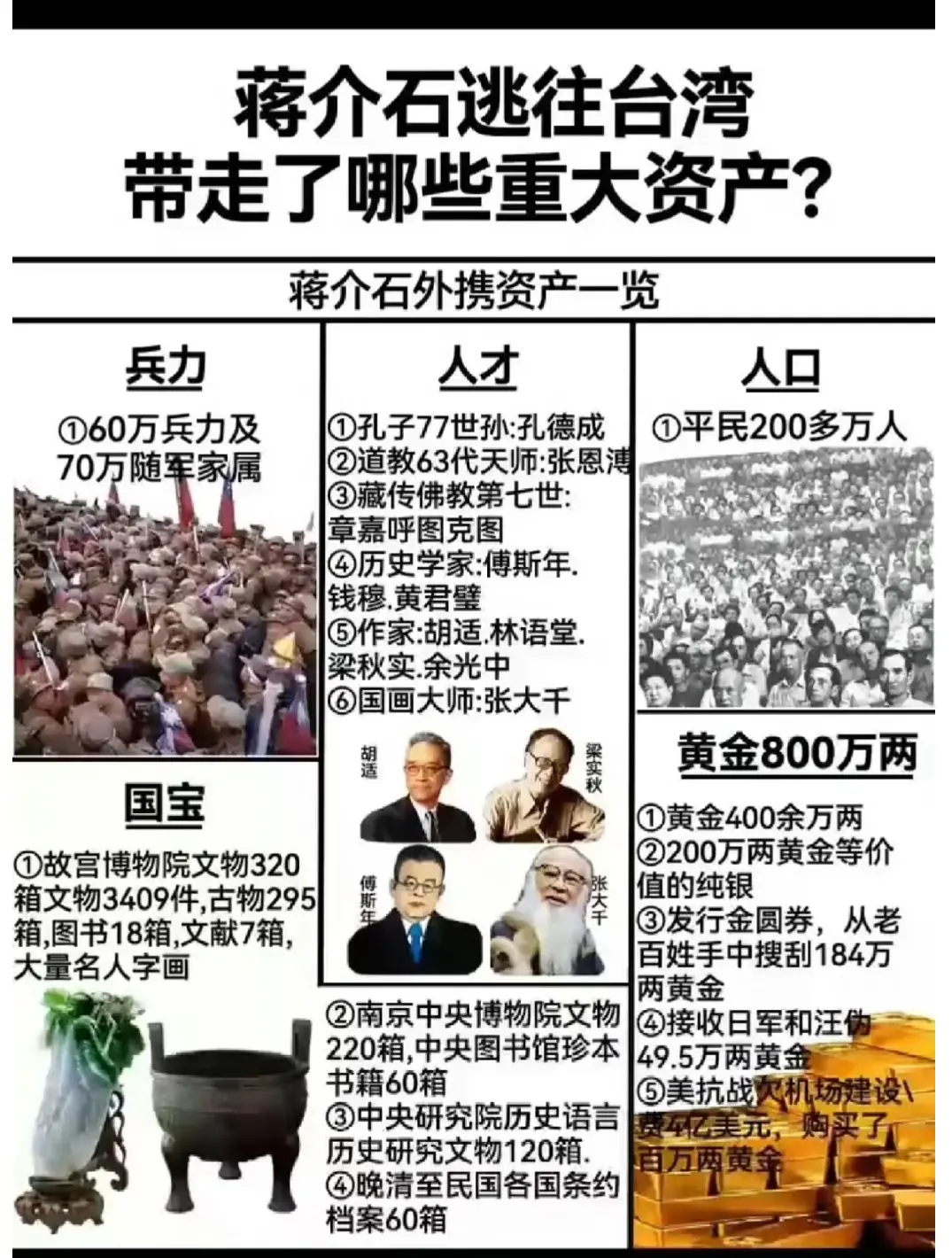

1949年,蒋介石败退台湾,带走了60多万士兵,其中大部分没成家的小伙子,气血方刚的他们除了思乡,连结婚生子也成了难题。 蒋介石退守台湾后,立即展开了大规模的军事部署,迅速集结了约100万兵力。这支军队并非全部来自正规部队,其中有相当一部分是他在解放战争中通过征召青壮年及退役军人所组成的临时军队。这些临时人员的战斗力和纪律性大大逊色于正规军。 实际可以指挥的,只有60万正规军,剩下的40万则是经验不足、训练不够的散兵。这支不稳定、松散的军队在面对台岛内外的种种挑战时,显得力不从心。 台湾社会在这种庞大的军事集结下变得异常动荡。蒋介石政府不仅没有能够有效稳定民心,反而通过实施更加严苛的政治手段加剧了民众的不安。 蒋介石并未寻求国民党内部的团结,反而通过清洗党内异见,特别是排除黄埔系外的地方系将领,进一步加剧了党内的分裂和军队的无序。他对反对派采取了极其严厉的打压,甚至不惜解除一些曾在大陆战场上立下赫赫战功的将领职务。 这股政军力量的失衡导致了蒋介石依靠亲信,尤其是忠于自己的人来牢牢控制军队,而那些真正有军事经验的将领则被边缘化。 最终,蒋介石成功将这支军队转变成了一个单纯服务于自己统治的工具。战场上的战略决策往往单纯依据蒋介石的个人意志执行,而不考虑多元的军事意见。这种以“服从”作为唯一标准的军队,完全丧失了应有的战斗力与创新能力。 随着台湾经济形势的不断恶化,蒋介石政府急需外部支援来维持其政治统治。为了防止经济崩溃,他依靠从大陆转移过来的黄金和财物支撑着台湾的经济运行。 然而,这些资金只能勉强维持行政和军事开支,台湾社会的物资匮乏并未因此得到改善。与此同时,大量台湾民众由于对战乱的恐惧而选择逃往大陆。此时,台湾岛上的局势越来越紧张。 面对日益严峻的局势,蒋介石一方面加强了军事部署,尤其是台湾海峡的防御,另一方面则通过宋美龄等人争取美国的支持。美国开始插手台湾问题,派遣第七舰队进入台湾海峡,宣称要保护台湾免受外敌侵犯。 蒋介石对这一介入表示欢迎,将台湾问题国际化,视之为遏制解放军进攻的一个有力手段。然而,这种军事介入使得台湾问题长期成为国际矛盾的焦点,也使得两岸问题一度难以得到有效解决。 1950年6月28日,中共中央发布声明,严正斥责美国第七舰队进驻台湾海峡,明确表态台湾属于中国,不容任何外部干涉。 毛泽东坚定立场,明确台湾归属,指出无论美国采取何种阻扰行动,台湾的归属问题永远不会改变。此时的蒋介石,依赖美国援助,强烈反对中国的统一政策,似乎更为倾向于借助外部力量来维持对台湾的控制。 1954年,随着美国在国际上宣扬台湾“托管”或“代理”论调,蒋介石未对这一说法提出有力的反对,反而默许了美国对台湾事务的干预。毛泽东严厉批评这一行为,强调任何企图将台湾割离中国的行为都是在助长美国的侵略行径,损害中国的领土完整。 在这一年,毛泽东指示解放军首次炮击金门,显示了中国大陆坚定的军事立场。解放军的炮火摧毁了国民党在金门的防御设施,并有效打击了驻守在金门的国民党军队。尽管毛泽东和中共领导人多次向蒋介石示好,并提出和平统一的可能性,蒋介石依旧没有放下坚持。 在1954年12月,蒋介石与美国签署了《共同防御条约》,进一步加深了台湾与外部势力的联系。美国的军事干预使得台湾更加深陷于外部势力的控制之中,蒋介石的行为被认为是将台湾作为个人政治利益的工具,与民族利益背道而驰。 中国政府对这一行为提出了强烈抗议,但由于新中国当时国际地位较弱,美国政府对此予以无视。这一事件标志着台湾问题的国际化,也让台湾与大陆的分裂进一步深化。 1955年,周恩来在万隆会议上再次通过外交渠道向蒋介石表示,中国愿意通过和平的方式解决台湾问题,并提出愿意与蒋介石进行直接谈判,讨论台湾的未来。 毛泽东也表示,如果蒋介石愿意回到祖国怀抱,大陆会对过去的历史错误予以宽恕,保证台湾的未来。然而,蒋介石依旧固执己见,拒绝了这一提议。 随着时间的推移,蒋介石渐渐失去了与新中国的接触机会,而在他去世后,台湾政权逐步被“台独”势力所掌控,导致两岸关系的隔阂进一步加深。虽然如此,大陆仍然没有放弃对台湾和平解放的愿景。两岸隔绝的局面,正如毛泽东所言,“明月依然在,彩云何时归”。 参考资料:张春英主编. 《台湾问题与两岸关系史》 2014