公元1147年,陆游难违母命,忍痛休弃妻子唐婉,转身就娶了1妻1妾。见陆游已经续娶,唐婉只好另嫁他人。10年后,两人在沈园意外重逢,却不知寒暄过后,竟害惨了三个人!

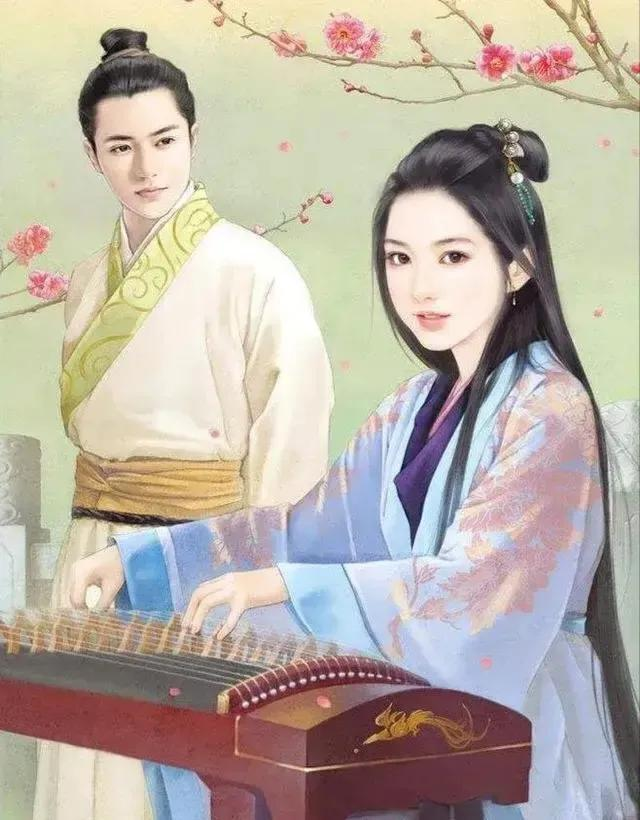

陆游与唐婉从小就相识,陆家以家传的凤钗作为信物,与唐家定亲。

等唐婉长到17岁,他们就顺理成章地成婚了,这对夫妻新婚燕尔、如胶似漆。

然而,两人的情意绵绵,却惹怒了陆游的母亲。

望子成龙的陆母,担心儿子沉溺感情会丧失斗志,再加上唐婉成亲两年,始终没有一儿半女。

于是,陆母以孝道施压,甚至以死相逼,要求儿子休弃妻子。

奈何母命难违,陆游只好将妻子送回娘家,并承诺等母亲气消了,再接唐婉回陆宅。

可是陆游没有想到,自己的缓兵之计,早已被母亲识破。陆母迅速为他安排亲事,让儿子另娶王氏为妻。

就这样,陆游与唐婉这对夫妻被生生拆散,唐婉伤心地以泪洗面、茶饭不思。

与此同时,谣言也接踵而来,有说唐婉不能生养,有说她命硬克夫,有说她不孝敬公婆。总之,各种对唐婉不利的传言,在街头巷尾传得沸沸扬扬。

唐婉的父亲为了挽回颜面,也开始为女儿张罗起婚事。

可是舆论之风正盛,哪家公子肯上门提亲呢?

不料,皇族宗亲的赵士程却突然登门造访了。

原来,赵士程与陆游是多年的好友,一次春游时,他初见唐婉就倾心不已。

可是他也知道,唐婉早有婚约,赵士程不愿夺人所爱,只能将这份感情深藏在心底。

直到听说唐婉被休弃,赵士程的心又活起来了。

在唐婉伤心难过的日子里,赵士程常常来看望她,一直陪伴左右。

他想等唐婉的心情好转些,再提起亲事。可是,赵家人却出面干涉了。

因为,女子被休弃是莫大的耻辱,更何况赵家是皇亲国戚,这种有辱门庭的女子,赵家人断然不能接受。另外,赵家还担心唐婉不能生养,要娶进门的话,只能做妾室。

赵士程坚决不同意,不忍心唐婉再受委屈,执意要娶唐婉做正妻,否则终身不婚。

终于,赵士程的真情打动了唐婉,同意嫁给他了。

结婚后,赵士程推掉公务,整日在家陪妻子,一起看书作诗、品茶赏花。在丈夫的关爱下,唐婉的气色逐渐好转,嘴角的笑容也多起来了。

赵士程默默地扛下外界的压力,并向妻子承诺此生不纳妾,甚至可以不要孩子,只想让妻子过得舒心自在。

1156年春, 赵士程见天气晴朗,就带着唐婉去沈园散心。

刚入园没多久,两人同时看到了陆游。

赵士程落落大方地和陆游打招呼,假借有事就匆匆离开了。

但是,赵士程并没走远,既盼着妻子能了却心结,又担心妻子会离他而去。

此时,陆游见唐婉低头不语,才开口问候,如今物是人非,想说的话太多,却不知从何说起。

唐婉怕自己不争气的掉眼泪,简单寒暄后就慌乱地离开了。

唐婉走后,陆游在亭下枯坐着发呆,突然有个仆人送来了一壶酒和四碟小菜。

陆游见这些都是自己喜欢的口味,自然知晓是谁的心意,一边畅饮壶中酒,一边在墙上奋笔疾书,一气呵成写下《钗头凤》:

红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄。一怀愁绪,几年离索。错、错、错! 春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。莫、莫、莫!

写完后,陆游大醉而归。

见陆游离开,唐婉踉跄地从角落走过来,墙上的词字字刺痛她的心,原来不只自己怨恨愁苦,这份情回不去,却令两人饱受折磨与痛苦。

这时,赵士程冲过来一把抱住唐婉,两人内心百感交集。

回到家中,唐婉翻出那支当初定亲的凤钗,在手里摩挲。随后将陆游的词默写出来,她也回写了一首《钗头凤》:

世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。晓风干,泪痕残,欲笺心事,独语斜阑。难,难,难!

人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角声寒,夜阑珊,怕人寻问,咽泪装欢。瞒,瞒,瞒!

没过多久,唐婉就忧郁而终,年仅28岁。

唐婉的离世,让陆游后悔万分;而赵士程则把自己关在房中,抚摸着唐婉留下地痕迹。这一关,就是13年,赵士程终于走出房门。

他在唐婉的坟前告别后,就毅然地请兵出征,蕞终战死沙场。这一年,他42岁。

倘若没有沈园的重逢,三个人还会沿着原先的轨迹继续生活吧。

现如今《钗头凤》已成为千古绝唱。

爱情的遗憾不是失恋,而是明明两情相悦,却不得不放手。正如陆游和唐婉,他们的凄美爱情让人惋惜!

84岁的陆游重游沈园后,写下《春游》,也是他生前蕞后一首情诗。或许陆游对唐婉的爱和思念,从未停止过。

但是,论用情的程度,陆游比不上赵士程。赵士程做到了“生前不纳妾,死后不复娶”,实属不易。而陆游又娶了一妻一妾,生育了7个孩子。

沈园的重逢,赵士程能主动让妻子与前夫叙旧,需要的是胸襟与大度,他的爱炽烈而坦荡。

倘若唐婉能放下执念,多珍惜赵士程,将会是另一段佳话。

看来,要多珍惜眼前人,有些人错过了就不要回头。你觉得呢?