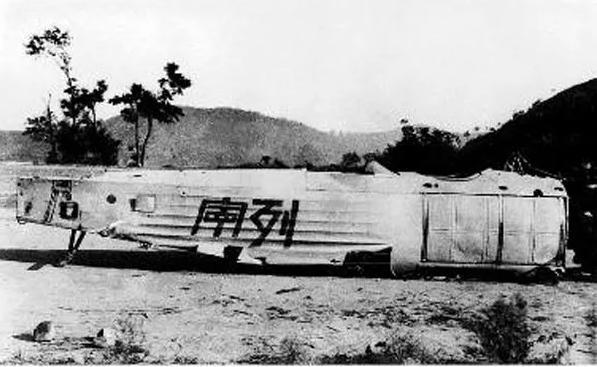

1951年,国防部副部长王树声,率领众人用锄头将埋藏了20年的“列宁号”挖了出来。当“列宁号”飞机锈迹斑斑的残体再一次出现在人们面前时,见到曾经的老战友,大家沉默地摘下帽子,悲壮地低下了头,哭声此起彼落,泪流满面…… 1951年的春天,大别山的群山依旧苍翠,山风依旧清爽,但时任国防副部长、湖北军区司令的王树声却感受到了物是人非的沧桑。作为中央人民政府老根据地访问团的带队人,他此行表面上是来慰问老区人民,但心中还怀揣着一个特殊的使命。 站在一处山坡上,王树声凝望远处的山峦,思绪飘回到二十年前那段峥嵘岁月。他轻声对身边的老区干部说:"我们曾在这里埋藏了一件宝贝,如今是时候让它重见天日了。" "宝贝?什么宝贝?"老区干部好奇地问。 王树声没有直接回答,而是指向远处:"在回龙寺和架山堡两座墓碑之间,我们埋下了红军的第一架飞机。" 消息很快在村子里传开,当地村民们纷纷拿上锄头和铁锹赶来。这些经历过战火洗礼的乡亲们,对红军和革命历史有着深厚的感情。他们撸起袖子,在王树声指引的位置开始挖掘。 "大概就是这个位置,"王树声努力回忆着,"1932年8月的一个夜晚,我们在敌人的围追堵截下,不得不将它埋在这里。" 开挖工作持续了数小时,随着泥土一层层被翻开,一个锈迹斑斑的金属物体渐渐露出了轮廓。那是飞机的螺旋桨,接着是机身残骸,虽然已经被岁月侵蚀,但依然能辨认出当年在机翼上绘制的那颗鲜红的五角星。 "找到了!找到了!"人群中有人激动地喊道。 王树声站在坑边,望着这架被称为"列宁号"的飞机残骸,眼眶渐渐湿润。二十年前,这架飞机曾在鄂豫皖根据地的上空骄傲地飞翔,为红军的战斗提供了重要支持。而今,它带着深深的伤痕,象征着那段艰苦卓绝的革命历史重新出现在人们面前。 在场的几位老战士也认出了这架飞机,他们沉默地摘下帽子,悲壮地低下了头。有人开始抽泣,不久,哭声此起彼落。他们哭的不仅是这架飞机,更是为了那位驾驶它的英雄——龙文光。 "龙文光同志,"王树声深吸一口气,向身边的年轻人解释道,"他是我们红军的第一位飞行员,这架'列宁号'飞机正是由他驾驶。在黄安战役中,他驾驶这架飞机投下炸弹,击中敌人指挥部,帮助我们取得了胜利。" 泪水顺着王树声的脸颊滑落:"可惜,他后来与我们失散,被敌人抓获。即使面对敌人的诱惑和威胁,他始终坚贞不屈,最终牺牲了自己年仅34岁的生命。" 随着"列宁号"飞机残骸的出土,王树声向在场的年轻人讲述起了龙文光的传奇故事。他的声音低沉而坚定,仿佛要确保历史不被岁月湮没。 "龙文光原本是国民党空军的一名优秀飞行员,"王树声回忆道,"1930年3月16日那天,他执行任务从汉口飞往开封,返航途中遇到大雾,迷失方向,只能迫降在我们鄂豫皖根据地附近的河滩上。" 那次偶然的相遇改变了龙文光的一生。当时正是国共内战时期,迫降的飞机被红军战士和当地赤卫队员发现。他们将龙文光带到了红军指挥部,交给了时任鄂豫皖根据地军委负责人的徐向前。 徐向前没有以敌人的身份对待龙文光,而是平等地与他交谈,向他讲述红军的理想和信念。这位看起来普普通通、军装都洗得发白的红军将领,与龙文光印象中国民党军官的铺张浪费形成了鲜明对比。 "龙文光第一次见到徐向前时,甚至不敢相信这位平易近人的长官就是国民党悬赏10万大洋要取首级的红军将领,"王树声微笑着说,"他问徐向前:'长官,你真的是徐向前吗?'一旁的战士纠正他说:'我们不说长官,叫同志。'" 就这样,龙文光在红军严明的纪律和全心为民的精神感召下,思想逐渐发生了转变。仅仅第二天,他就向徐向前表达了加入红军的愿望。为了表示自己的决心,他将自己的名字改为龙赤光,中间的"赤"字象征着红军和共产主义信仰。 王树声停顿了一下,指着出土的飞机残骸继续说:"这就是我们红军的第一架飞机,被命名为'列宁号'。苏维埃政府非常重视这架飞机,专门成立了航空局,由龙文光担任局长。" 当地群众也积极支持红军的航空事业。为了将飞机安全转移到林湾的隐蔽地点,途中需要经过一个被称为黑龙潭的水域。村民们自发搬来桌椅门板,在黑龙潭上搭起一座浮桥,成功将飞机运送过去。 1931年7月10日,在完成修复和涂装后,"列宁号"正式试飞。龙文光和红四军政治委员陈昌浩一同登机,飞向蔚蓝的天空。 "列宁号"最辉煌的战绩发生在1931年11月的黄安战役中。红军围攻黄安城一个多月未能取胜,徐向前想到了利用飞机支援战斗。龙文光改装了飞机,安装了发弹器,携带了集束炸弹。