1949年12月,白崇禧带着2个副官去打猎,其中一个副官说自己去山下守着,另外一个副官冷笑:“枪里连子弹都没有,怎么做后卫工作”。白崇禧一时没弄懂副官的意思,直到那把没子弹的枪,抵在了白崇禧自己的脑门上。

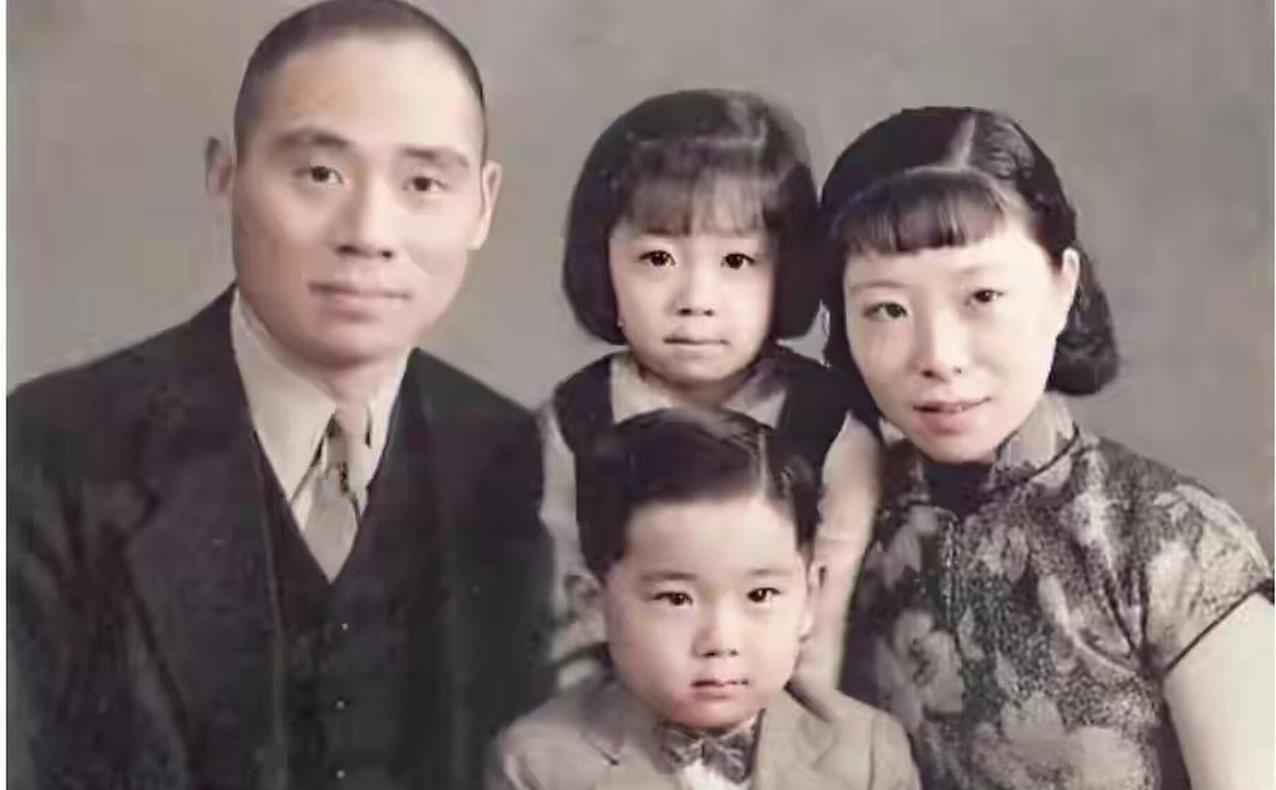

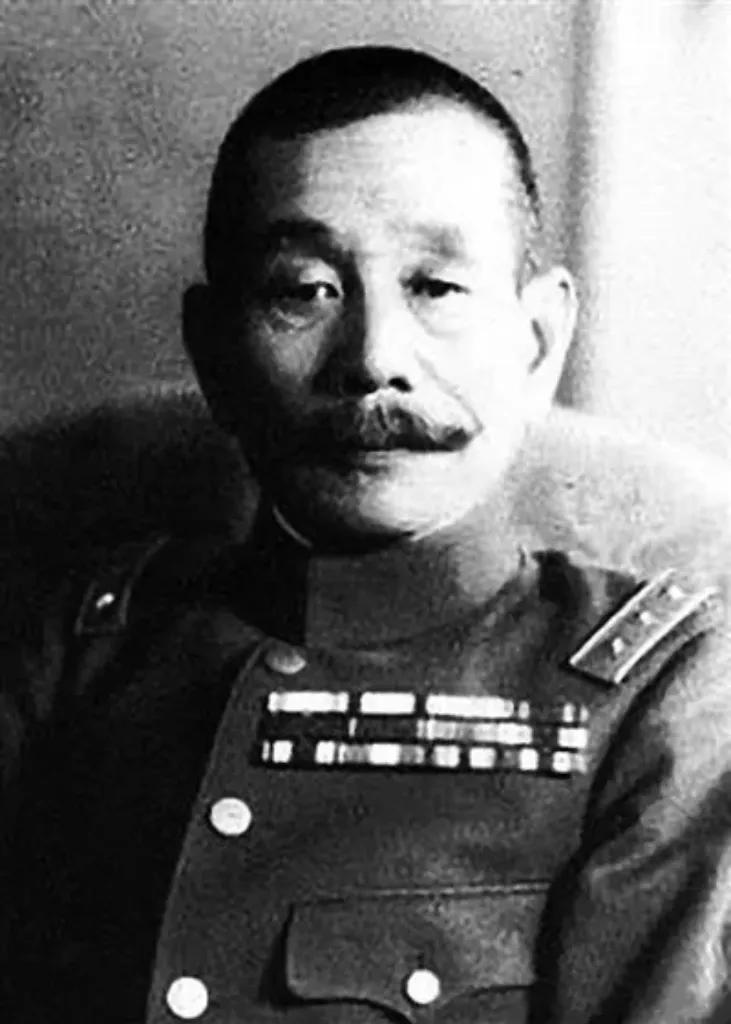

1949年12月,白崇禧带着两个副官去打猎,这本该是一次寻常的活动,却成了他人生中的一次重大危机。当时,白崇禧作为国民党的高级将领,手握重兵,地位显赫,但他没想到,身边最亲近的人却可能成为最大的威胁。这件事发生在国共内战尾声,白崇禧的处境已经非常艰难,军事上节节败退,政治上也面临各方压力。带着副官打猎,或许是他想短暂放松一下,但现实却给了他狠狠一击。

两个副官,一个主动请缨去山下守着,一个冷不丁戳破真相,说枪里没子弹。这句话看似平常,却藏着深意。没子弹的枪,怎么守?守不住的话,又是谁的安排?白崇禧一时没弄明白,直到枪口对准自己,才猛然意识到,这不是简单的失误,而是有人精心设计的一出戏。这背后,显然不是副官临时起意,而是牵扯到更深的权力斗争和利益纠葛。

先说说白崇禧当时的处境。1949年,国民党大势已去,内部分裂严重,白崇禧虽然掌控着华中地区,但上面有蒋介石的掣肘,下面有将领的不满,外部还有共产党的步步紧逼。他想保住自己的势力,却又不得不小心翼翼地平衡各方关系。这种情况下,身边人的忠诚就显得尤为重要。可恰恰是这种时候,忠诚最容易动摇。

两个副官,一个主动守山下,一个揭露真相,看似立场不同,但结果却指向同一个方向——对白崇禧的不利。那个说要去守山下的副官,可能是想找机会脱身,或者干脆是配合另一人演戏。而那个冷笑揭破枪没子弹的副官,表面上是提醒,实际上却直接把白崇禧推向绝境。枪没子弹,听起来像是个笑话,但这笑话一点也不好笑,反而透着阴森森的寒意。

这事的核心,其实是信任的崩塌。白崇禧作为军人出身,对枪械应该不陌生,可他居然没发现枪里没子弹。这说明什么?要么是他太大意,要么是副官的伪装太到位。更大的可能是,他压根没想到身边人会下这种黑手。1949年的白崇禧,已经不是当年意气风发的“桂系小诸葛”了,风光不再,身边的人心思各异,有的想另谋出路,有的甚至想拿他当投名状。

再往深里想,这件事跟当时的大环境脱不了干系。国民党内部派系林立,桂系和中央系一直面和心不和。白崇禧虽然厉害,但树敌不少,蒋介石对他既依赖又忌惮,下面的军官也未必都服他。1949年12月,国军在大陆的日子已经屈指可数,谁都想给自己留条后路。副官的背叛,很可能不是个人行为,而是某些势力推动的结果。白崇禧的命,在别人眼里,可能就是一颗棋子,随时可以牺牲。

从这件事看人性,也挺让人感慨的。副官跟了白崇禧多久不知道,但能在这种时候翻脸,肯定不是一时冲动。忠诚这东西,在利益面前太脆弱了。那个守山下的副官,可能是怕事态失控,先溜为妙;那个拿枪指着白崇禧的,估计早就盘算好了下一步。白崇禧呢?他是真没想到,还是装糊涂?枪口对准脑门的那一刻,他心里啥滋味,恐怕只有他自己知道。

这事还有个值得琢磨的地方,就是枪为什么没子弹。如果是副官故意卸掉的,那他们的计划可能不是当场要白崇禧的命,而是想吓唬他,或者逼他做什么决定。如果枪本来就有子弹,后来被动了手脚,那就更可怕了,说明白崇禧身边早就被人渗透得千疮百孔。无论哪种情况,都能看出,白崇禧的处境已经岌岌可危。

历史上,白崇禧后来逃到台湾,保住了一条命,但这次打猎的经历,绝对是他人生低谷的一个缩影。那一刻,他不是什么大将军,只是个被信任背叛的普通人。副官的冷笑和那把空枪,成了他无法抹去的阴影。这事没太多记载,细节也不够清晰,但恰恰是这种模糊,反而让人觉得真实,因为生活里的事,往往就是这么混乱又无常。

再说说副官的下场。史料里没提他们后来咋样,但可以猜到,这种背叛老大的事,不管成没成,结局都不会太好。要么是被白崇禧收拾了,要么是被更大的势力当弃子扔了。人算不如天算,他们机关算尽,可能最后啥也没捞着。这也提醒人,干这种事之前,最好掂量掂量后果。