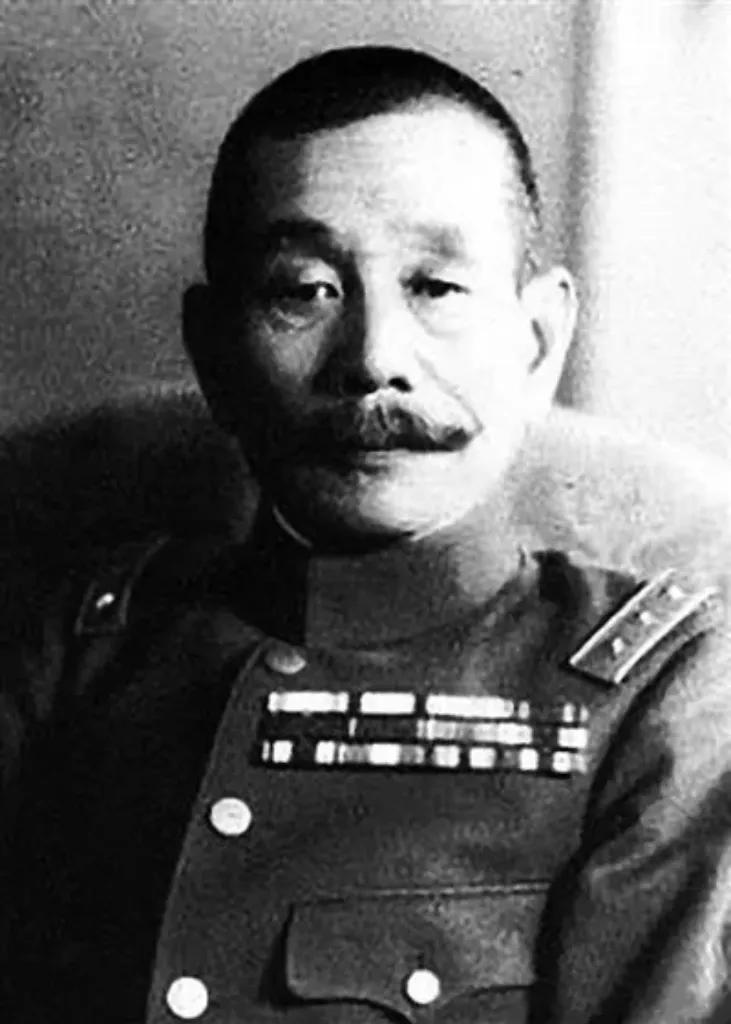

1938年,日军想拍摄一个唯唯诺诺的中国战俘形象,他们找到了15岁的少年,可少年却站得笔直,日军大怒:“你想死吗?” 季万方,他出生在一个普通的农民家庭,年幼时父母相继去世。 他成了一个孤儿,靠村民接济过活。 这一切在日军侵占他的家乡后彻底改变了。 满目疮痍的村庄,鲜血染红的街道,无数亲人和乡邻倒在日军的屠刀下。 他还只是一个十四岁的少年,却在目睹这一切后发誓:“我要为他们报仇!” 他逃离家乡,在一路颠沛中被国军收留。 由于年龄小,部队安排他做一些送饭、搬运物资的工作。 尽管只是后勤兵,季万方却用心观察,学会了基本的战斗技巧。 一年后,他被编入广州守军。 可谁也没有想到,在抗击日军的战斗中,他会因部队失利而被俘。 广州战役后,季万方和一批战友一同被送进日军战俘营。 那里充满了血腥和压迫。日军用最残酷的方式折磨战俘,想彻底摧毁他们的意志。 每天高强度的体力劳动和极度稀少的食物让许多战俘倒下了。 但季万方没有。 他咬牙坚持,忍着饥饿与疼痛,心中始终燃烧着一股仇恨和不屈。 这一年,日军指挥官古庄千郎决定拍摄一组“宣传照”,以表现中国战俘的“软弱”。 摄影师将目光锁定在这个瘦弱却眼神冷峻的少年身上。 拍摄时,季万方站了起来。 他挺直了脊背,目光坚定,像一棵迎风而立的青松。 他的眼神里,没有一丝的卑微,反而透露出一种冷峻的蔑视。 “跪下!”日军用枪指着他的头,威胁道。但他纹丝不动,甚至没有低头。 他不是没有怕过死亡,可他更知道,这一刻代表的不只是自己。 “你想死吗?”日军军官怒吼着,用枪托狠狠砸向他。 季万方倒下了,但他又摇摇晃晃地站了起来,依旧站得笔直。 在场的日军气得七窍生烟,却无计可施。 摄影师不得不按下快门,记录下了这一场“失败的宣传”。 这张照片后来被送回日本,没想到引发了完全相反的效果。 这张照片中的少年,眼神中没有一丝软弱,完全打破了日本军官希望呈现的“俘虏唯唯诺诺”的形象。 一些日本民众看到这张照片后,感到惊讶甚至震撼。 他们心中不禁问道:这样的民族,真的能被轻易征服吗?这场战争究竟是否正确? 而这张照片流传回中国时,更是鼓舞了无数抗日战士。 他们说:“如果一个十五岁的孩子都不怕死,我们还有什么好怕的?”照片成了抗日精神的象征。 在那个战火纷飞的年代,像季万方这样的少年英雄并不是个例。 1944年的松山战役,参与战斗的“娃娃兵”大多只有十几岁,最小的甚至只有9岁。 他们原本是无家可归的孤儿,被部队收养后承担起后勤工作。 可在战斗的最危急时刻,他们也拿起了枪,冲锋陷阵。 他们用稚嫩的双手,与敌人展开了殊死搏斗。 日军俘虏了一个娃娃兵,试图用酷刑威逼他投降。 “你想怎么死?”日军用翻译问道。 小战士抬起头,大声回答:“我已经死了,但死也不降!” 这短短的一句话,成了他们这一代少年的共同宣言。 新四军“刘老庄连”的82名战士,为掩护党政机关转移,与1600多名日伪军浴血奋战。 他们孤军奋战12小时,子弹打光了,就用刺刀与敌人拼杀,直至全员壮烈牺牲。 这样的牺牲精神,让人热血沸腾,更让后人无法忘记。 1938年的战俘营中,季万方用挺直的身姿表达了中国人的骨气。 而在抗战的无数战场上,这种不屈的精神从未断绝。 他在战俘营中遭受了难以想象的折磨,却始终不低头。 日军劝降无果后,他最终被杀害。 一个人的牺牲是短暂的,但这种精神的传承却是永恒的。 从季万方到无数娃娃兵、抗日英雄,他们的抗争让我们看到了中华民族的坚韧不拔。 季万方后来多次尝试逃跑,但因体力不支被抓回。 他没有屈服,而是以更坚强的态度面对敌人。 日军对他施以更残酷的折磨,最终将他杀害,结束了他短暂而壮烈的一生。 他死时,才15岁。可他的形象,却永远定格在了那张照片中。 那张照片里,没有卑微的战俘,只有一个用生命捍卫尊严的中国少年。 在中国的抗战历史中,季万方的故事只是无数英雄事迹中的一部分。 那个站在日军镜头前的少年,用笔直的身姿和无畏的眼神告诉我们:哪怕只有一个人站着,也绝不跪下!