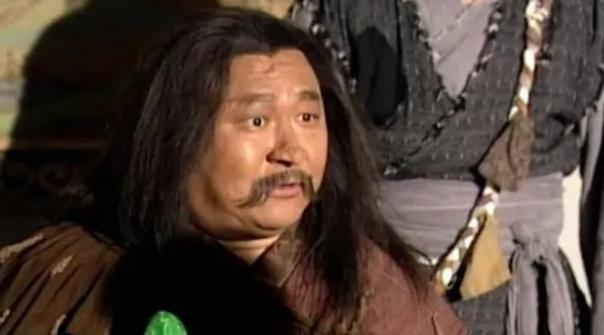

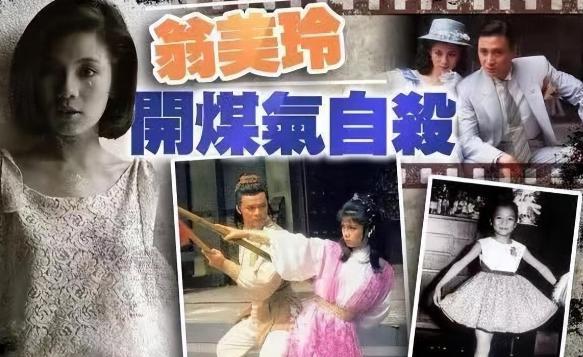

在七八十年代看过武侠小说的,对“金庸新”这个作者应该不陌生吧。当年《九阴九阳》这套书上市的时候,署名是金庸新著,销量那是相当火爆啊! 七八十年代,中国文学市场还没有如今这么多元化的选择,武侠小说可以说统治了半壁江山。在那个没有互联网、没有智能手机的年代,武侠小说成为了许多人消遣娱乐的重要方式。金庸和古龙的作品尤为畅销,几乎家喻户晓。每当新书上市,书店门前便排起长队,甚至出现一书难求的局面。 那时的读者对于武侠小说的热情可谓空前绝后。一部《射雕英雄传》或《笑傲江湖》能让读者废寝忘食,通宵达旦地阅读。随着电视剧的改编播出,如《天龙八部》"播得昏天黑地",更是将这股热潮推向高潮。人们在茶余饭后讨论的不是今天的股市行情,而是谁是武功第一,杨过和小龙女的爱情是否值得效仿。 正是在这样的市场环境下,一批"山寨金庸"作者应运而生。其中最出名的当属"金庸新"。这个笔名本身就带有极强的迷惑性,因为"金庸新著"很容易被误读为"金庸的新著作"。许多读者在购买时根本没有留意这个微妙的差别,满心欢喜地买回家,打开一看才发现上当了。 这位"金庸新"还有另一个笔名叫"阳朔",在九十年代相当活跃。他与"令狐庸"、"龙骧子"一起,组成了所谓的"衍金庸派三剑客"。这些作者专门创作与金庸小说人物相关的故事,或者是续写金庸未完的故事,或者是挖掘金庸故事中的配角进行扩展。由于当时版权意识淡薄,这类创作几乎没有任何法律障碍。 出版社对这类作品也持欢迎态度。毕竟,金庸小说供不应求,而"金庸新"们的作品能够填补市场空白,带来可观的利润。一些小型出版社甚至专门寻找这类作者合作,在封面设计上刻意模仿正版金庸小说的风格,进一步加深读者的混淆。 在"金庸新"的所有作品中,1994年出版的《九阴九阳》堪称现象级作品。正如标题所说,当年这套书上市时,署名是"金庸新著",销量确实相当火爆,据统计超过了400万册,这在当时可是一个惊人的数字。 对于当时的读者来说,金庸小说已经看完了,正在渴望新的武侠故事。《九阴九阳》恰好填补了这一空白,让读者可以继续沉浸在熟悉的武侠世界中。虽然内容上与金庸的精妙构思和深厚文化底蕴相去甚远,但在那个信息不发达的年代,能够找到类似的精神寄托已经足够让人满足。 《九阴九阳》作为"金庸新"的代表作,其内容特点鲜明。小说主人公段子羽堪称武侠世界中的"开挂"存在,几乎集齐了金庸小说中所有顶级武功于一身。九阴真经、九阳真经、蛤蟆功、独孤九剑、六脉神剑、一阳指——这些在金庸原著中各自傲视武林的绝世武功,竟全被段子羽所掌握。正如有读者所言,金庸所有武侠角色加起来,恐怕都敌不过这一位段子羽。 在文风上,《九阴九阳》刻意模仿金庸的写作风格,但总显得生涩不自然。金庸小说中那种厚重的历史感、细腻的人物刻画、错综复杂的情节设计,在《九阴九阳》中被简化为大量的打斗场景和较为粗糙的情节发展。整部小说情节生搬硬套,却恰好迎合了一部分读者对"武侠+爽文"的阅读期待。 这种内容特点在当时的"衍金庸派"作品中相当普遍。他们大多专注于打斗场景和权力幻想,缺乏金庸小说中那种深入探讨人性与社会的深度,更像是为了满足读者的好奇心和快感而创作的商业产品。 "衍金庸派"的泛滥,造成了当时武侠小说市场的严重混乱。王朔在《我看金庸》中提到他买了七本的《天龙八部》,而金庸回应称正版《天龙八部》只有五册,这一事件正是当时出版乱象的典型例证。 面对这种情况,金庸曾在三联版序言中直言不讳地表达了他的不满。他指出,盗版和仿冒作品不仅不付版税,更重要的是粗制滥造,错讹百出,严重影响了读者的阅读体验和对原著的理解。 除了《九阴九阳》外,"衍金庸派"还创作了大量作品。《大侠风清扬》作为"金庸新"的另一部代表作,被描述为"充满了无聊打斗,色情描写之作"。其他热门作品还包括《剑魔独孤求败》、《风流顽童周伯通》、《鹿鼎记续》、《续天龙八部》等,几乎覆盖了金庸所有经典角色。 随着网络文学的兴起和版权意识的增强,"衍金庸派"逐渐式微。一方面,互联网提供了更多元的文学选择;另一方面,版权法的完善和执行力度的加强,使得这种明显侵权的行为难以继续。当年活跃的"金庸新"、"令狐庸"、"龙骧子"等作者,逐渐淡出了文坛。 这一现象促进了中国文学版权保护制度的发展。金庸与"三联书店"合作出版"金庸作品集",成为中国版权保护史上的重要一页。同时,它也对后来网络文学中的同人创作产生了影响,促使创作者在保持原创性的同时尊重原著版权。