张学良遭囚禁后,将东北军指挥权交给此人,这次他终于做对了

“西安事变”,作为“东北军”统帅的张学良遭到蒋介石的软禁,最后将军权交予此人,才绽放出这支军队该有的气魄。

“东北军”原名奉军,是以张作霖为首组建的私人军队,军队的班底非常强大,总人数达30万。

其中兵种拥有骑兵、炮兵等,飞机拥有200多架,可谓豪华军队,后响应民国号召改名为“东北军”,负责统治东北地区,第一任统帅是张作霖。

恰逢中国处于动荡动荡时期,列强虎视眈眈,特别是日本,重兵排列在东北三省边界。但是张作霖对于日军的态度是非常强硬的,日本军方几次想找张作霖合作,软硬皆施。

但是张作霖强烈拒绝了日本的请求,最后日本迫于无奈,在皇姑屯设下埋伏,安排刺客将张作霖截杀于此地,然后“东北军”交由其子张学良统帅。

日本密谋发动“七七事变”后,张学良以不抵抗的战术安排将东北三省拱手让给了日本人,因为此举,张学良遭受了很多人的抨击。

这也难怪,作为三十万部队的统帅,旗下飞机等战争武器不能说应有尽有,起码能和日军打得有来有回的,结果一句“不抵抗”,东北三省就让日军轻而易举占领了。

不得不说,此举实在让人难以费解,不然也不会有这么多人抨击张学良。七七事变后,抗日战争全面爆发,此时处于陕西、甘肃等地的于学忠将军还未拿到兵权。

但是作为一个中国人,他扛起了肩上的责任,与我党的军队在淮海、台儿庄等地阻击日军,给予了日军沉重的打击。

后来知道张学良将军被软禁后,快马加鞭地回到了西安,等他的却是一手虎符,这时他才发现他自己是张学良选的接管“东北军”的人。

他心中不免有一些悲痛,因为他知道现在这个时刻不是闹内讧的时候,驻扎在东三省的日军虎视眈眈,不能在这个节骨眼上发生内战这种糟糕的事情。

但是无可奈何,因为作为他的领导的蒋介石,一心想要“安内”,作为军人,服从就是天职,所以于学忠将军没有选择权。

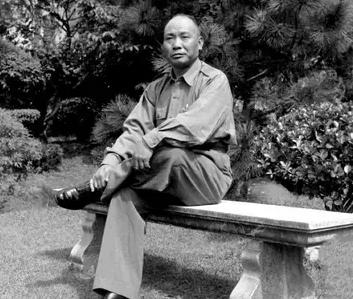

于学忠出生于山东,正儿八经的一名山东大汉,性格豪爽,加入张作霖的私兵队伍后,凭借着忠肝义胆还有本身的硬实力,很快成长为张作霖的左膀右臂。后来张作霖将军不幸逝世,又跟随在张学良的身边,俩人感情也非常的好。

作为张作霖一脉的传承人,于学忠将军对于日军的态度同张作霖一样十分强硬。

日军得知“东北军”的实际控制人是于学忠将军后,便不断派人去和他商谈,希望能和日方好好合作。

因为毕竟“东北军”作为精锐部队,日本实在是不愿意用武力去压制这支部队,因为会付出很大的代价,所以日本与于学忠将军商谈时诚意满满,甚至对于学忠将军许诺。

如果不成为他们的阻拦,那么于学忠将军想要在华北独立,日本是非常忠实的支持者。很明显,于学忠将军不愿意与日本合作,不愿意当“走狗”,所以非常强硬的拒绝了日本的请求。

在那个时代,许多人为了活命丢弃了尊严,变成了汉奸。如果日本在侵略中国的过程中没有这么多“本地人”的帮助,那这场战争他们将会打得非常艰难,但是很多时候就是事与愿违。

这些“本地人”帮助侵略者侵略自己的土地,这是十分悲哀的,但是于学忠将军抵住了诱惑,坚持自己的立场,坚决不与日本合作,这一点是让人非常敬佩的。

日本知道于学忠将军的态度后,就采取一些阴暗的手段,如刺杀等,想把于学忠将军像刺杀张作霖一样刺杀掉,但是最终还是没有成功。

这次失败的刺杀活动惹得于学忠将军非常的不满,他放出话:如果日本不停止这样的活动,那么我就在日本租界开炮!虽然于学忠将军对日军的态度强硬,但是蒋介石却不是这样的,放任日本人的行为,甚至签订《塘沽协定》。

在这内容中,绥东、察北、冀东就像日本的“后花园”一样可以随意进入,蒋介石就一心想把我党消灭在萌芽状态,想一手独政手掌大权,被全力熏了眼,不知道日本才是最大一匹恶狼。

由于于学忠将军曾与我党合作阻击过日军,这引起了蒋介石的注意。因为蒋介石一直以来都是拉起“攘外必须安内”的口号,认为阻止我党的崛起才是第一要务,所以对于不听话的于学忠将军十分不满。

到后来于学忠将军为了抗日事业,对蒋介石的命令束之高阁,全力投身于抗日中。在世人看来,于学忠将军的决定无疑是非常正确的,因为日本才是中国人的第一号敌人,而不应该互相内斗,所以不管是当时看还是现在看。

世人对于学忠将军的看法都是给予肯定的,张学良将军的决定是非常正确的,但是这无疑犯了蒋介石的忌讳。所以蒋介石用起了最拿手的明升暗降,卸了于学忠将军的兵权。

抗日战争胜利后,国共两党又陷入内战,最后胜利由我党取得,蒋介石被逼仓皇逃跑。

在最后关头,蒋介石逼迫于学忠将军随他一起去往台湾,但是于学忠将军心中早对蒋介石失望了,所以宁死不屈,强硬的拒绝了蒋介石的要求。

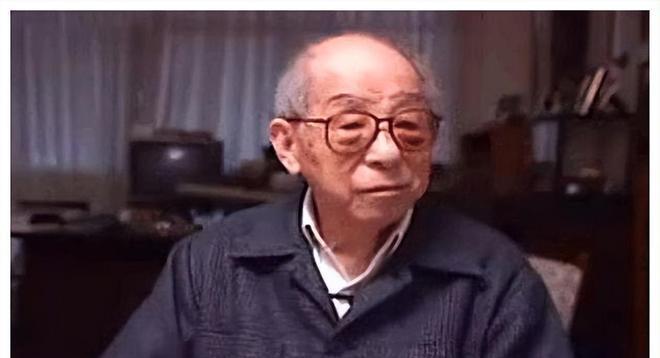

我党曾接触过于学忠将军,所以深知他的为人,于是我党邀请于学忠将军参加新中国的建设。

同时,于学忠将军心中仍想为这个国家做出一番贡献,所以只身投入新中国的建设中,为新中国的繁荣成长贡献出了自己的一份力量。