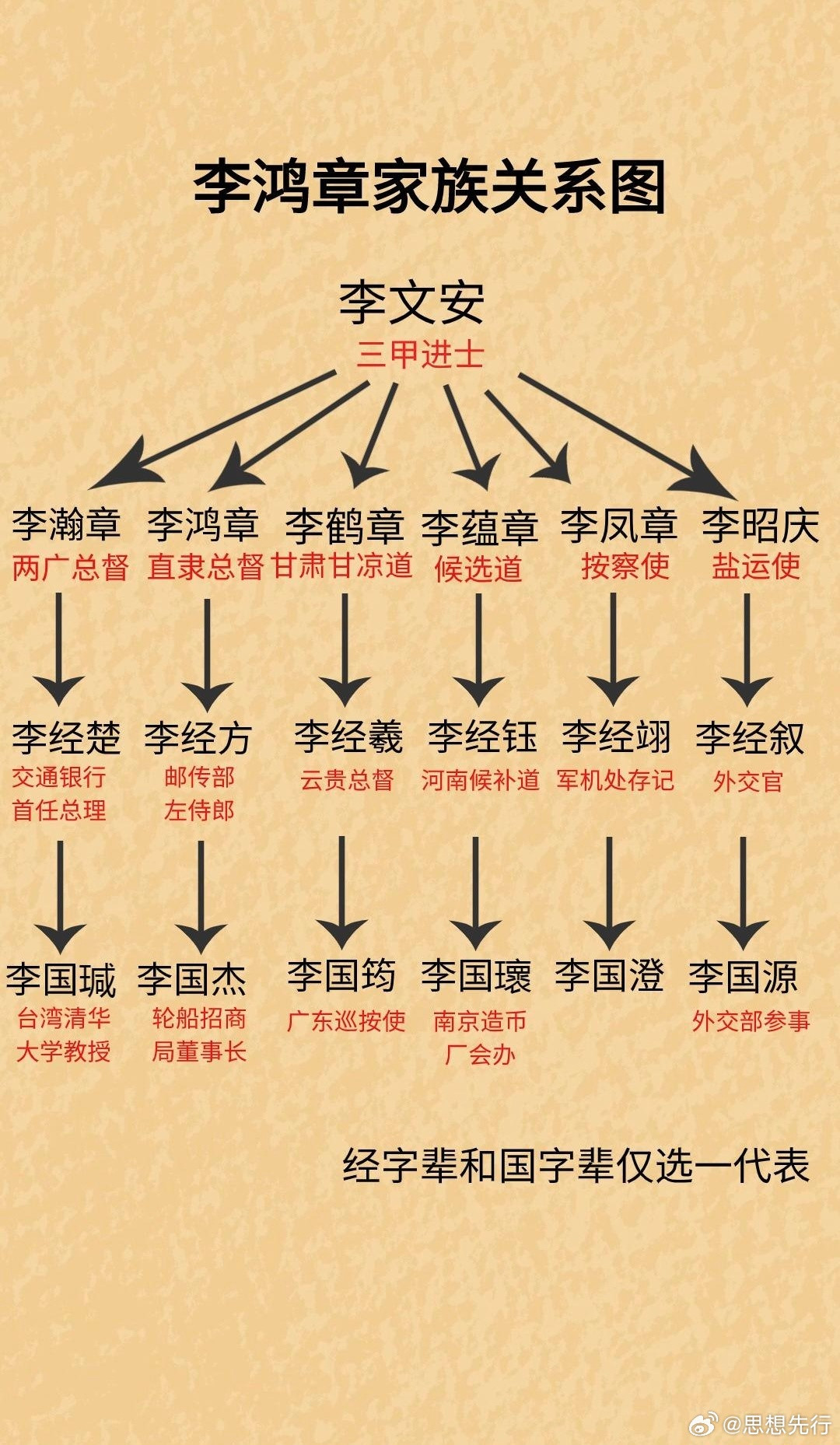

曾国藩去世前召唤来他的得意门生李鸿章,给了两个政治交代: 第一,要拥兵自重。以后保卫太后、保卫国家都得靠你的淮军。淮军只可壮大,不可削弱。千万不要像当年的湘军一样,裁撤导致湘军众将士飘如秋叶,以至于剿捻无功。 第二,他让李鸿章切记,即数十年办事之难,难在人心不正,世风不淳,而要正人心,淳世风,实赖一二人默运于渊深微莫之中,使其后来者为之应和。 道光十八年(1838),年仅27岁的湖南人曾国藩,通过科举一举登上了进士的舞台,以三甲第三十八名的成绩进入仕途。 这一年的同榜进士中,还有一位不容忽视的人物——安徽人李文安,他的名次排在三甲第112位。这个看似平凡的相遇,实际上为中国近代历史埋下了深深的伏笔。李文安的儿子,日后成为了清朝重要的政治人物——李鸿章。 曾国藩与李鸿章的关系并非单纯的师徒情谊,而是深植于复杂的社会背景和历史环境中的。年轻时的李鸿章,不仅天资聪慧,而且志向远大,因此在两年后的丁未科考试中,他以二甲第十三名的成绩,再次证明了自己的才华。 此时,曾国藩也已在仕途上积累了一定的声望和权力,二人的关系也渐渐密切,李鸿章曾多次向曾国藩请教学问,渴望能从他那里汲取治国理政的智慧。 然而,当太平天国运动爆发,曾国藩在家乡湖南组织湘军时,李鸿章并未立即归附于他。反而,李鸿章选择回到安徽,试图在家乡组建团练,争取自己的一番事业。 但初出茅庐的李鸿章却未能如愿,他在军事上的经验不足,屡屡遭遇挫折,不仅未能取得显著成果,反而因战败而名声受损,成为了“专以浪战为能”的笑柄。 面对困境,李鸿章并没有气馁,经过几年的磨砺,他最终决定请求曾国藩的庇护,带着深厚的恩情和期待,回到了湘军阵营。 1860年,李鸿章正式投效曾国藩,这一选择无疑是一个重大转折。然而,师徒二人的关系并没有如预期般顺利。李鸿章的到来并未得到曾国藩的全力接纳,反而很快因战术上的分歧发生了冲突。 尤其是在曾国荃围攻安庆、李秀成东征皖南之际,李鸿章多次劝说曾国藩调整战略,但曾国藩坚持自己的决定,决不轻易撤离祁门。这场师生间关于军事战略的争执,不仅暴露出双方在性格和理念上的巨大差异,也埋下了未来更深矛盾的种子。 1861年,湘军在安庆战役中获得了决定性的胜利,曾国藩准备利用这一胜利乘胜追击,向太平天国的都城天京进军。然而,此时太平军已经直逼上海,威胁着江南的稳定。 面对局势的危急,上海的官绅纷纷向曾国藩求援,承诺提供丰厚的资助,条件是湘军能派兵支援上海防线。湘军虽有战功,但因缺乏财政支持,始终依赖地方的捐款维持军备。 在这时,曾国藩决定派遣自己的弟弟曾国荃前去支援,但曾国荃因专心于天京战役而拒绝了任务。因此,曾国藩转而求助于李鸿章。尽管李鸿章的理想与曾国藩的初衷不同,他却无疑看中了借此机会名利双收的机会。 李鸿章接受了任务,迅速在安庆集结了部队,并开始从自己的家乡招募乡勇。李鸿章的淮军初期并没有显现出多么显赫的战绩,但曾国藩为保障李鸿章的顺利发展,还专门提供了额外的兵力支持,使得淮军逐渐成型。 随着李鸿章的淮军登陆上海,并在一系列战斗中取得胜利,特别是在虹桥、北新泾和四江口等战役中,淮军的声势迅速壮大。李鸿章获得了当地士绅的支持,得到了可观的财政收入,且装备和兵力日益壮大。 1862年,李鸿章被正式任命为江苏巡抚,这一职位不仅为他提供了广泛的政治和军事资源,也为淮军的进一步扩展提供了保障。 然而,随着淮军的迅速崛起,李鸿章与曾国藩之间的关系也开始发生微妙的变化。李鸿章不仅在经济上依赖上海的资源,政治上也逐渐脱离曾国藩的直接控制。 尽管曾国藩曾在两江总督的职位上大力支持李鸿章,但随着淮军实力的增强,李鸿章开始以自己的方式行事,特别是在湘军与淮军之间的军饷分配上产生了矛盾。李鸿章尽管表面上照顾曾国藩,但实际上却在暗中为自己的利益争取更多的资源,甚至一度不满曾国藩的要求。 当李鸿章的淮军进一步扩展至苏南并取得一系列胜利时,曾国藩和李鸿章之间的矛盾愈发明显。曾国藩始终坚持要求淮军提供援助以支援天京战役,而李鸿章则因担心功劳被湘军夺走,迟迟未行动。 在多次调动军队的过程中,李鸿章逐渐将淮军视作自己的私人武装,军队的忠诚与归属感已不再单纯依赖曾国藩。 1864年,曾国藩再度出山,试图解决捻军问题。虽然李鸿章名义上支持曾国藩,但事实上他却在背后为自己的军队利益不断运作。最终,李鸿章通过剿捻取得了最终的胜利,并完成了曾国藩未能实现的目标。