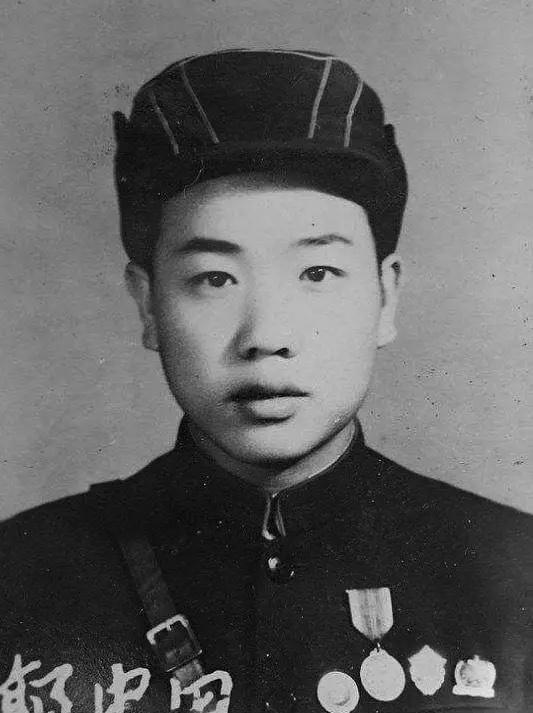

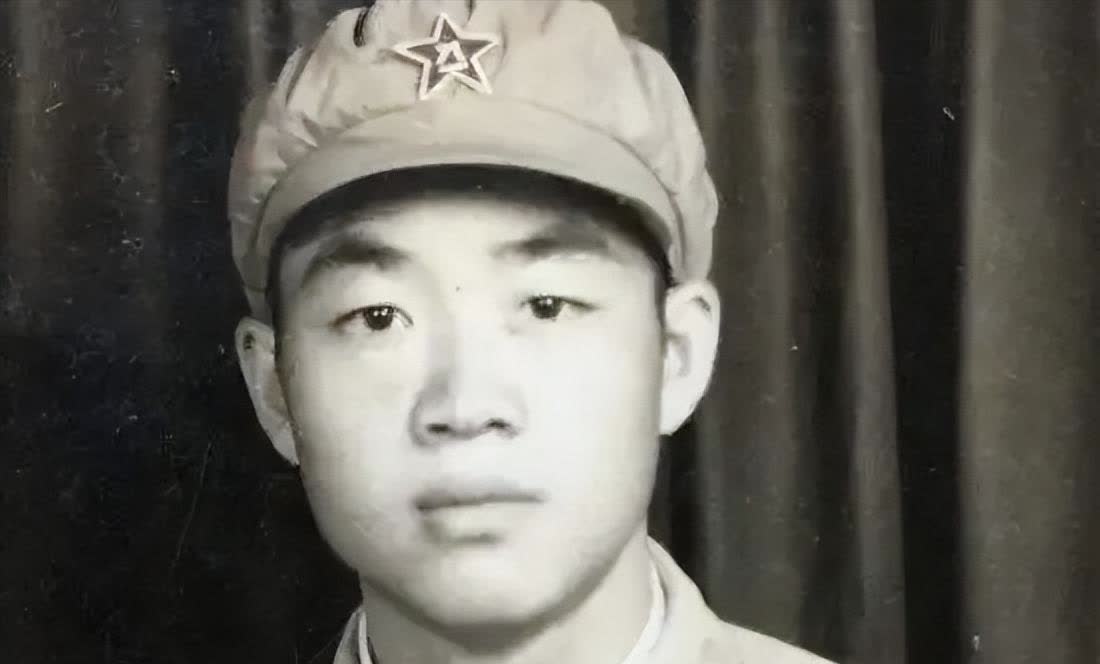

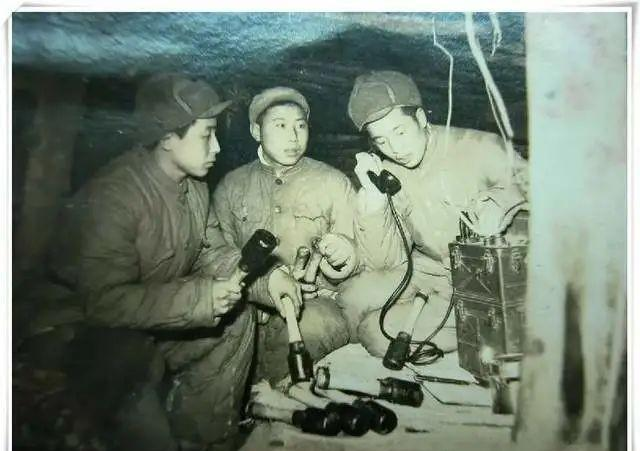

1951年,已经饿了3天的唐满洋,趁着夜色率部爬上了美军580.7高地,谁知上面一个美军都没有,他一愣:"难道情报有误?" 1951年的春天,朝鲜半岛战火纷飞。美军在这一年加大了空降作战的力度,派出了大量精锐游骑兵部队,试图从空中突破志愿军的防线。 这些美军游骑兵不同于普通的空降兵,他们是经过专门训练的特种作战部队。美军利用其强大的空中优势,能够在短时间内将这些精锐部队空投到志愿军后方的关键位置。 在装备上,美军游骑兵配备了最先进的武器和通讯设备。他们携带的M1卡宾枪、勃朗宁自动步枪以及各种自动武器,火力凶猛。 而在这个时期,志愿军正面临着严重的后勤补给困境。由于补给线过长,加上美军的空中封锁,许多志愿军部队常常陷入断粮断弹的困境。 在580.7高地附近,唐满洋所在的志愿军三连就是其中之一。连续的战斗消耗了他们携带的口粮,补给车队迟迟无法抵达。 这支连队已经整整三天没有吃到一粒粮食。战士们只能靠着野菜和雪水来填肚子,但依然坚守在自己的阵地上。 唐满洋作为连长,深知部队的困境。他把全连最后剩下的一点粮食统一收集起来,让炊事班熬成了一锅稀汤。 在这个时期,志愿军普遍采用"化整为零,游击穿插"的战术。这种战术不需要大量重型装备的支援,而是依靠战士们的意志和灵活的战术动作。 这种作战方式正是志愿军几十年游击战争经验的结晶。在装备处于劣势的情况下,依靠灵活机动的战术和战士们的智慧与勇气,照样能够打赢战斗。 在得知美军空降部队即将到达的情报后,唐满洋立即开始了战前准备。 天色渐暗,唐满洋召集了连队中体力还算充沛的战士们。根据侦察兵传回的情报,美军游骑兵部队将在580.7高地一带降落。 为了确保战斗的胜利,唐满洋制定了一个简单而有效的夜袭计划。计划的关键在于利用夜色掩护,在美军立足未稳时发起突袭。 从三连的驻地到580.7高地,需要穿过一片复杂的山地地形。战士们借着夜色的掩护,小心翼翼地避开可能暴露目标的开阔地带。 攀爬580.7高地的过程异常艰难。但战士们依然保持着高度警惕。 当部队终于到达预定位置时,却发现高地上空无一人。 这个意外的发现让整个战斗计划陷入了被动。但经验丰富的唐满洋立即组织战士们在周边地区展开搜索。 在高地周围的侦察中,战士们发现了大量美军空降伞具和装备转移的痕迹。 侦察兵很快在附近的一处山谷中发现了美军的踪迹。美军游骑兵部队选择了一处易守难攻的位置扎营。 获得这一情报后,唐满洋迅速调整了战斗部署。新的计划是趁着夜色对美军营地发起突袭。 为了保证突袭的效果,唐满洋将部队分成了三个战斗小组。一组负责突击,一组负责火力支援,一组负责切断敌人的退路。 在月光的掩护下,三连的战士们开始向美军营地潜行。 美军营地里,游骑兵们显然没有预料到会在这样的夜晚遭到攻击。他们的警戒比较松懈,只在外围布置了少量哨兵。 战士们利用地形的掩护,一点一点地接近美军营地。地面上的枯枝落叶和松软的泥土,帮助他们消除了脚步声。 经过近一个小时的潜行,突击组已经接近到可以发起进攻的位置。支援组和截击组也各就各位,只等进攻信号。 在这个关键时刻,唐满洋注意到美军营地中大部分士兵都躲在睡袋里。这是发动突袭的最佳时机。 黑暗中,唐满洋举起了信号枪。这支在战前特意准备的信号弹,将打响这场夜袭战的第一枪。 整个战斗准备工作紧张有序,每个战士都清楚自己的任务。虽然饥肠辘辘,但想到即将到手的战利品,大家的斗志更加昂扬。 信号弹升空的瞬间,整个战场局势瞬间明朗。突击组的战士们迅速突破了美军外围的警戒,直接冲进了敌人的营地。 第一波突击,突击组战士们使用刺刀和短枪,迅速制服了正在睡袋中的美军士兵。美军完全没有预料到志愿军会在这种天气条件下发动进攻。 支援组及时投掷的手榴弹,打乱了美军的防御部署。爆炸声和硝烟立即引起了整个营地的混乱。 截击组也在预定位置就位,切断了美军可能的撤退路线。这种三面包抄的战术,让美军游骑兵陷入了被动挨打的局面。 美军虽然装备精良,但在这种近距离的遭遇战中难以发挥优势。他们的自动武器在混战中甚至可能误伤自己的同伴。 战斗进行得异常激烈,但始终在志愿军的掌控之中。唐满洋带领的突击组一路向前,快速清理着遇到的每个抵抗点。 整个战斗持续了不到半小时,美军游骑兵就已经损失惨重。剩余的美军士兵看到突围无望,纷纷举手投降。 这场战斗的战果极其显著,共消灭美军200多人,俘虏了数十名美军士兵。更重要的是,缴获了大量的武器弹药和食品物资。 在缴获的物资中,不仅有充足的罐头和饼干,还有大量的医疗用品和通讯设备。这些物资对于断粮三天的三连来说,无异于及时雨。 这场战斗的胜利,不仅解决了三连的物资补给问题,更打击了美军的嚣张气焰。美军引以为傲的游骑兵精锐,在志愿军面前也不堪一击。

fatliang

[赞][赞][赞]