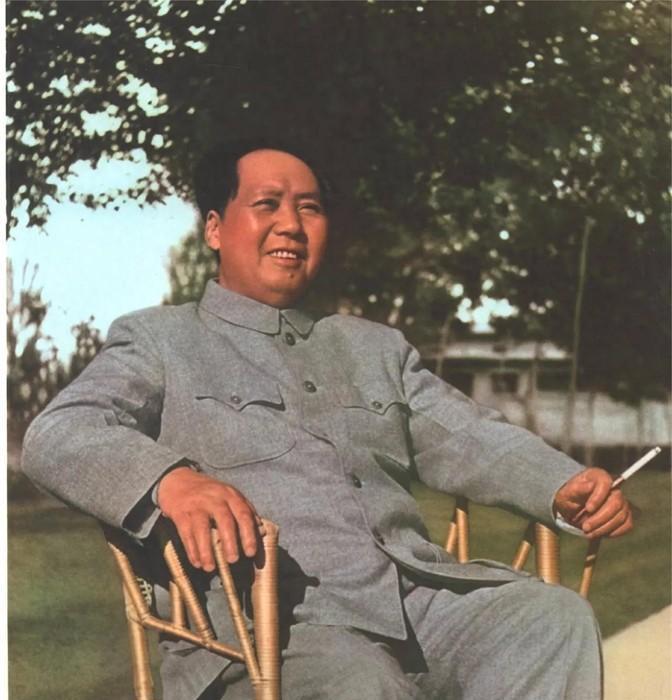

1962年初,邓子恢向毛主席提出支持“包产到户”的建议。“你怎么又动摇了?如果搞包产到户,不用几年就有雇工、讨小老婆。”面对毛主席的批评,邓子恢提出了辞职未果。 1896年,邓子恢出生在福建龙岩一个贫苦的农民家庭。 尽管家境贫寒,邓子恢的父母依然竭尽全力供他读书。在求学道路上,他逐渐接触到了新思想,特别是受到辛亥革命的影响,开始探索救国救民的道路。然而,家庭的贫困最终迫使他辍学回家。在家乡当了一段时间教员后,五四运动爆发,邓子恢接触到马克思主义思想,并在家乡创办刊物传播这些理念。 在龙岩农村,年轻的邓子恢曾亲自带领邻居抵抗地主的不合理剥削。有一次,当地地主强行提高租金,邓子恢组织村民集体抗议,虽然行动最终因势力悬殊而没有完全成功,但这段经历让他更加坚定了为农民争取土地权益的决心。 1925年,邓子恢加入国民党,次年又加入中国共产党,正式投身革命事业。大革命失败后,他回到家乡,积极参与创建闽西革命根据地。1930年,在他和其他同志的努力下,闽西苏维埃政府宣告成立,邓子恢当选为主席。在这个岗位上,他主持实施了一系列土地政策,将地主的土地分给无地和少地的农民。 随后,邓子恢担任红十二军政委,并进入中央苏区担任财政部长。在这个时期,他不仅为中央红军的反"围剿"战斗提供财力支持,还深入思考如何在战争环境下维持农村经济的发展。长征开始时,邓子恢选择坚守苏区,领导游击战争,这使他有机会更深入地了解农村的实际情况。 抗战和解放战争期间,邓子恢担任新四军政治部副主任,并负责华东野战军的后勤供给工作。 新中国成立后,邓子恢先是担任中南财经委员会主任,主持中南地区的土地改革和财经工作。1953年,已经57岁的他被调到中央,担任农村工作部部长,主持全国农村发展建设工作。次年,他又被任命为副总理,成为副国级干部,主管农业和林业等领域工作。 在这些重要岗位上,邓子恢始终保持着深入基层的工作作风。他经常不事先通知地方官员,以普通人的身份秘密前往农村地区调研。 通过这些调研,邓子恢对中国农村的集体化模式产生了一些忧虑。他看到许多地方在农业合作化运动中存在形式主义问题,有些地方的集体生产积极性不高。这些观察使他开始思考更适合中国国情的农村发展道路。 1958年,随着"大跃进"运动在全国轰轰烈烈地开展,农村地区出现了大炼钢铁、大办食堂等一系列运动。然而,这些运动导致了农业生产的严重忽视,加上自然灾害的影响,到1960年底,全国很多地区出现了严重的粮食短缺问题。 1961年,邓子恢多次下乡调研,亲眼目睹了不少地区农民生活的困境。在某些地区,他看到农民们每天仅能吃到极少量的粮食,有些地方甚至出现了饥荒。更让他担忧的是,在一些公社化程度较高的地区,农民的生产积极性明显不足,农业生产效率低下。 在调研过程中,邓子恢发现有些地区已经开始自发地实行"包产到户"的做法。这些地区的粮食产量有了明显提高,农民的生活状况也得到了改善。通过比较不同地区的实践经验,邓子恢认为,在当时的条件下,"包产到户"或许是一种能够迅速恢复农业生产、改善农民生活的有效方法。 1962年初,基于大量实地调研的证据,邓子恢鼓起勇气,向毛主席提出了支持"包产到户"的政策建议。 然而,这一建议立即遭到了毛主席的严厉批评。毛主席指出:"你怎么又动摇了?如果搞包产到户,不用几年就有雇工、讨小老婆。"毛主席认为,"包产到户"会导致农村重新走上资本主义道路,与社会主义集体化方向背道而驰。 然而,在当时的政治环境下,这种坚持无疑是冒险的。会议中,一些领导人表态支持毛主席的看法,而少数人则保持沉默。最终,邓子恢的建议未能获得采纳。 在遭遇强烈反对后,邓子恢提出了辞去农村工作部部长职务的请求,然而,这一辞职请求并未获准。 不久后的1962年,在中共八届十中全会上,邓子恢的"包产到户"主张被正式批判为"修正主义纲领"。会议认为,这种主张是对社会主义集体化道路的背离,是资本主义思想的体现。会后,66岁的邓子恢被撤销了农村工作部部长的职务。 尽管遭遇政治挫折,邓子恢并未完全离开政治舞台。1965年,他被任命为政协副主席,主要负责计委财经工作。虽然职务发生了变动,但他对农村问题的关注从未减少。 然而,随着政治动荡爆发,邓子恢和许多老一辈革命家一样,遭受了政治运动的冲击。他的身心健康受到了严重损害,最终于1972年因病去世,享年76岁。