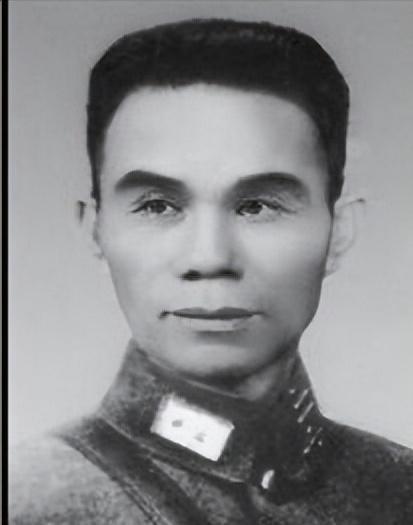

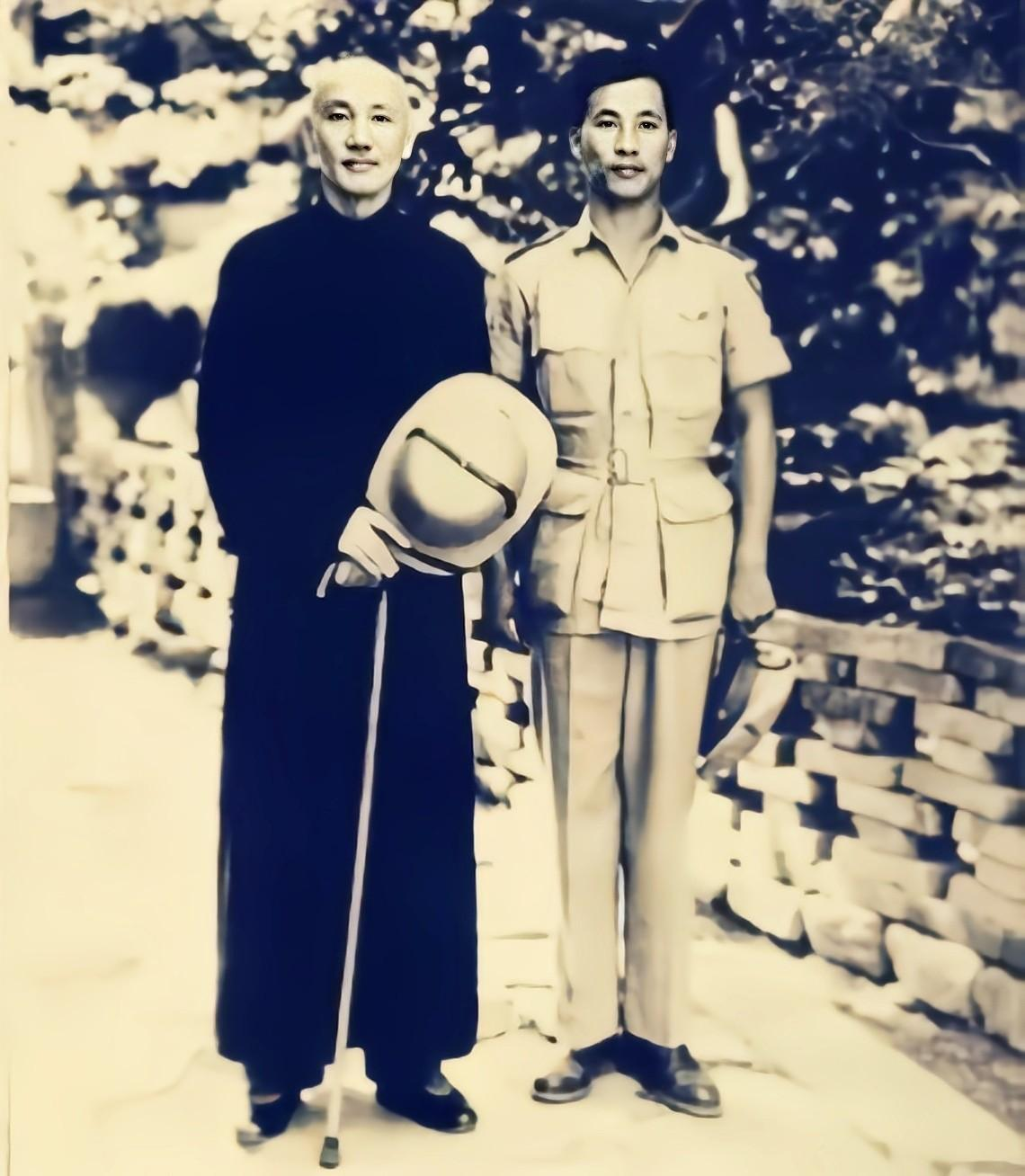

23岁尼姑还俗嫁给45岁老盐商,生下未来的民国总统,乡邻骂她扫把星,命运却让所有人闭嘴。这个女人叫王采玉。 王采玉的命不好,这在奉化街坊邻里之间不是传闻,是共识。 浙江奉化王家原是地主,小有田产。父亲王有则混得不成样,迷赌好酒,几年光景把家底挥霍得干干净净。 儿子们也不成器,成天窝家里吃喝等米下锅,家里一穷二白的时候,王采玉才十九岁,被逼着嫁给竺家,说是门当户对,其实谁都知道,竺家也不过是过气商户。 婚后不久生了孩子,刚断奶没多久,小儿子夭折。 紧接着丈夫染上霍乱,也去了。送葬回来那天,邻居家妇人一边烧香一边嘀咕:“命忒硬,连菩萨都护不住,克夫克子,怕是扫把星转世。” 这种话说一次不打紧,可说多了,就成了“事实”。 王采玉想回娘家,门都没开。连母亲都垂着头,说:“你先在外头待几日吧。” 兄弟见面装没看见,整条街的人像是忽然都长了眼,盯着她走哪、吃啥、穿什么颜色的衣裳。 活人活成了晦气,王采玉知道留不下,没人真能忍受那种眼光。 于是走了,身上没带几样东西,直奔附近金竹庵。庵里菩萨面慈,庵外风雨如刀,她剃发没剃头,带发修行。 庵里和尚不管她的来历,只给她个蒲团,念经、扫地、吃斋。 整整三年,无声无息,要不是堂兄王贤东来寻,也许这一辈子就埋在庵里头。 王贤东是玉泰盐铺的小伙计,给大盐商蒋肇聪干活。 他不是来看亲戚的,是替蒋家找人,蒋肇聪年纪大,丧了两房太太,有两个儿女也不在了,想再续弦,但有钱人家都避讳,没人愿意把女儿往里送。 王采玉算是“剩下的”,也算是最“合适”的,一听蒋肇聪年长二十多岁,又是寡男带病,王采玉开始是拒绝的。 但王贤东开口就一句:“你要是不回头,老娘和弟弟都得饿死。” 就这一句,把她拽出了庵门。她回去不是为自己,是为了那两个在泥泞里挣扎的人。 1886年,王采玉嫁入蒋家,成了蒋肇聪的续弦太太,第二年,生下了长子蒋瑞元,日后改名蒋介石。 蒋肇聪虽年纪大,但会做生意,盐铺生意做得红火。 王采玉日子稍微好过了些,家里佣人伺候,娘家也不再遮遮掩掩,反倒时常登门要银子。 可好日子没过几年,公公一病不起,走了,盐铺还没来得及整理清账,蒋肇聪自己也因瘟疫病倒。 王采玉守在床头,一个夜里人就没了,她三十二岁,成了寡妇,身边只剩两孩子,蒋介石和小女儿瑞菊。还没来得及喘口气,小女儿又夭折。 一连串打击像石头砸胸口,她吐血不止。 蒋家分了家业,她带着蒋介石搬到旧屋,十几平的破房子,一张木床,几件遗物。 靠着缝补针线维持生计,有时连米都买不起,一根银簪子,扭断换米吃。房契,也拿去典当。 她没怨天,也没喊苦,只是天天盯着蒋介石的书本。 送去私塾、送去学堂,东拼西凑攒学费。家里人说:“一个孤儿能读出什么出息?攒点嫁妆更实在。” 她不说话,转头就拿去变卖最后一块祖传玉佩。 蒋介石要去日本读书,王采玉亲自送上船,临走时只说一句:“饿着我可以,不能耽误你。” 这句话,蒋介石记了一辈子,他在日本读军事,结识革命党,后来投身革命,黄埔军校成立,他任校长,北伐成功,权倾全国。 这时候,所有曾经背后冷眼的乡邻,变脸比翻书快,“蒋母”三个字响当当,成了奉化的面子,浙江的光。 墓碑上刻着“蒋母之墓”,孙中山亲题,刻石入林。 谁还记得她曾被骂“扫把星”?谁还说她命硬?现在她是母仪楷模,是民国之母。 但这一切来的太晚,王采玉没等到儿子成名的那天。蒋介石接到母丧消息,从日本赶回,跪地大哭。 乡人开始传颂她的故事,说她刚烈、守节、教子有方。 可真明白的人知道,她不过是活着不让儿子饿死,死了也想托一把。 如果当初没坚持让蒋介石读书,也许他就像奉化千千万万个男孩一样,早早去做学徒,做工匠,命运断在镇口。 但王采玉赌了一把,用自己的苦撑出一条活路。 没有什么天选之人,只有被逼无路的母亲,选了最难的那条。 她没读过书,不讲什么大义,也没念过革命,但她懂得:儿子走出去,自己这一辈子的苦才有点值。 她输了一生,却赌赢了历史。 参考资料 丁中江.《蒋介石传》. 上海书店出版社,2004年,第27-41页。