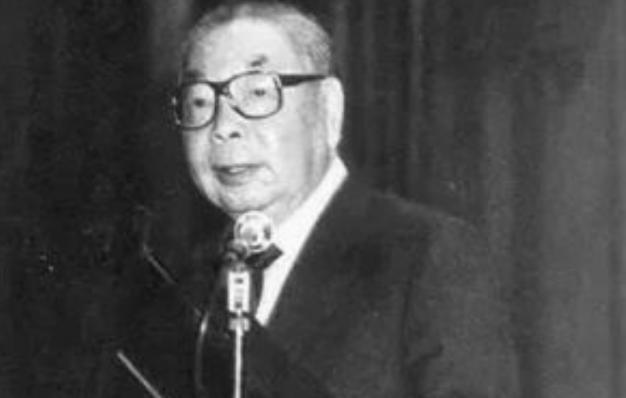

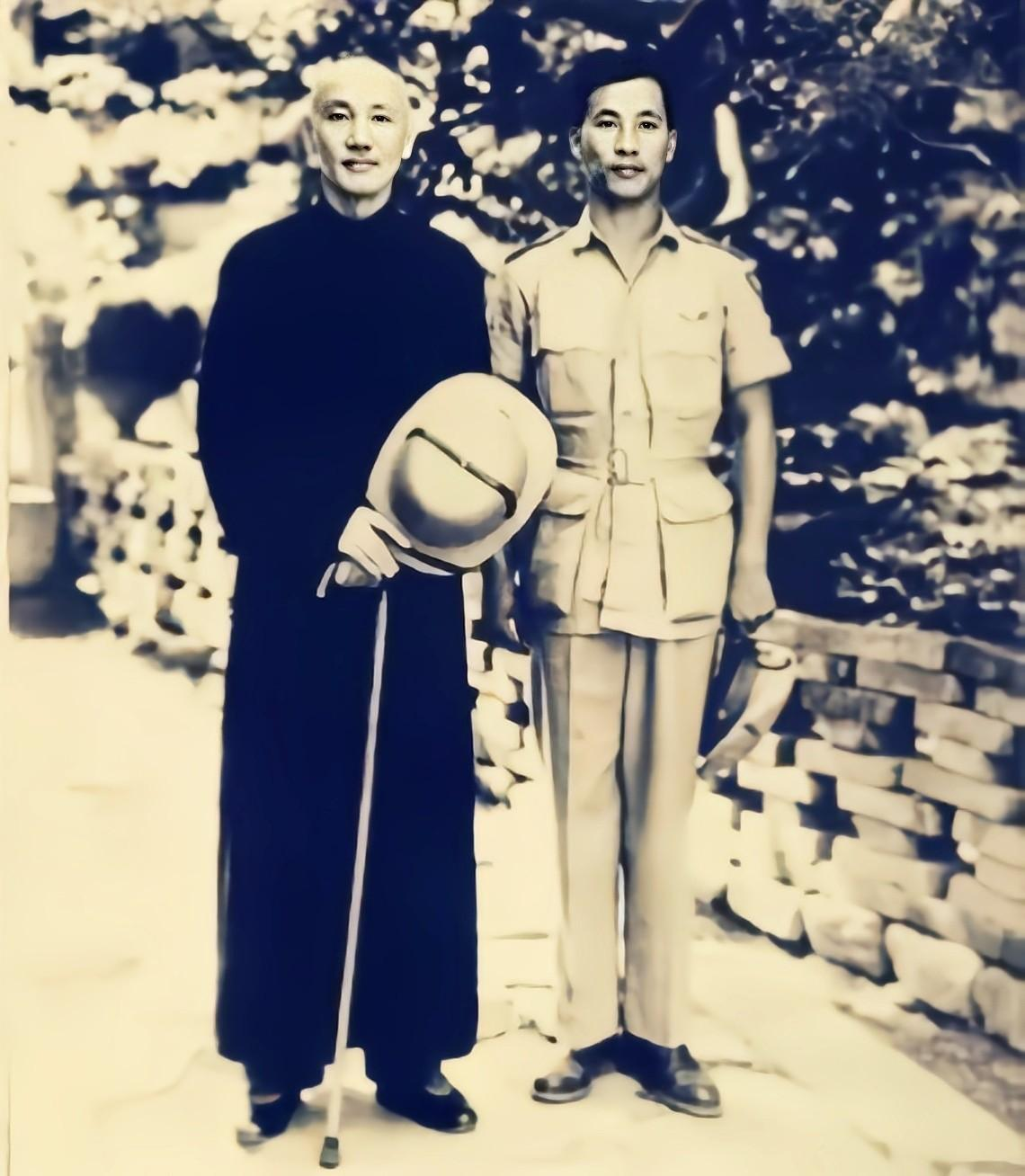

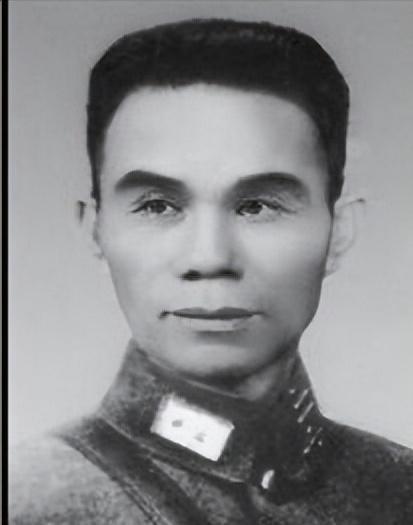

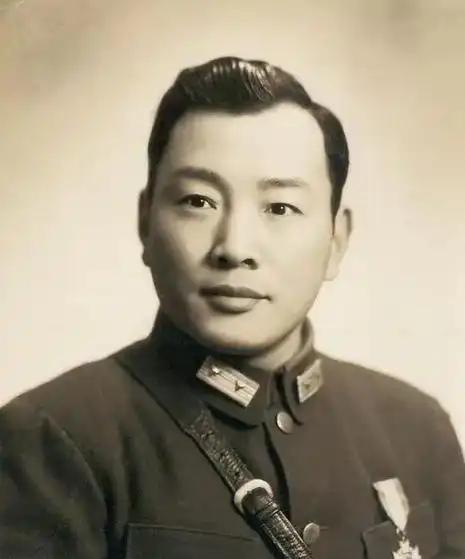

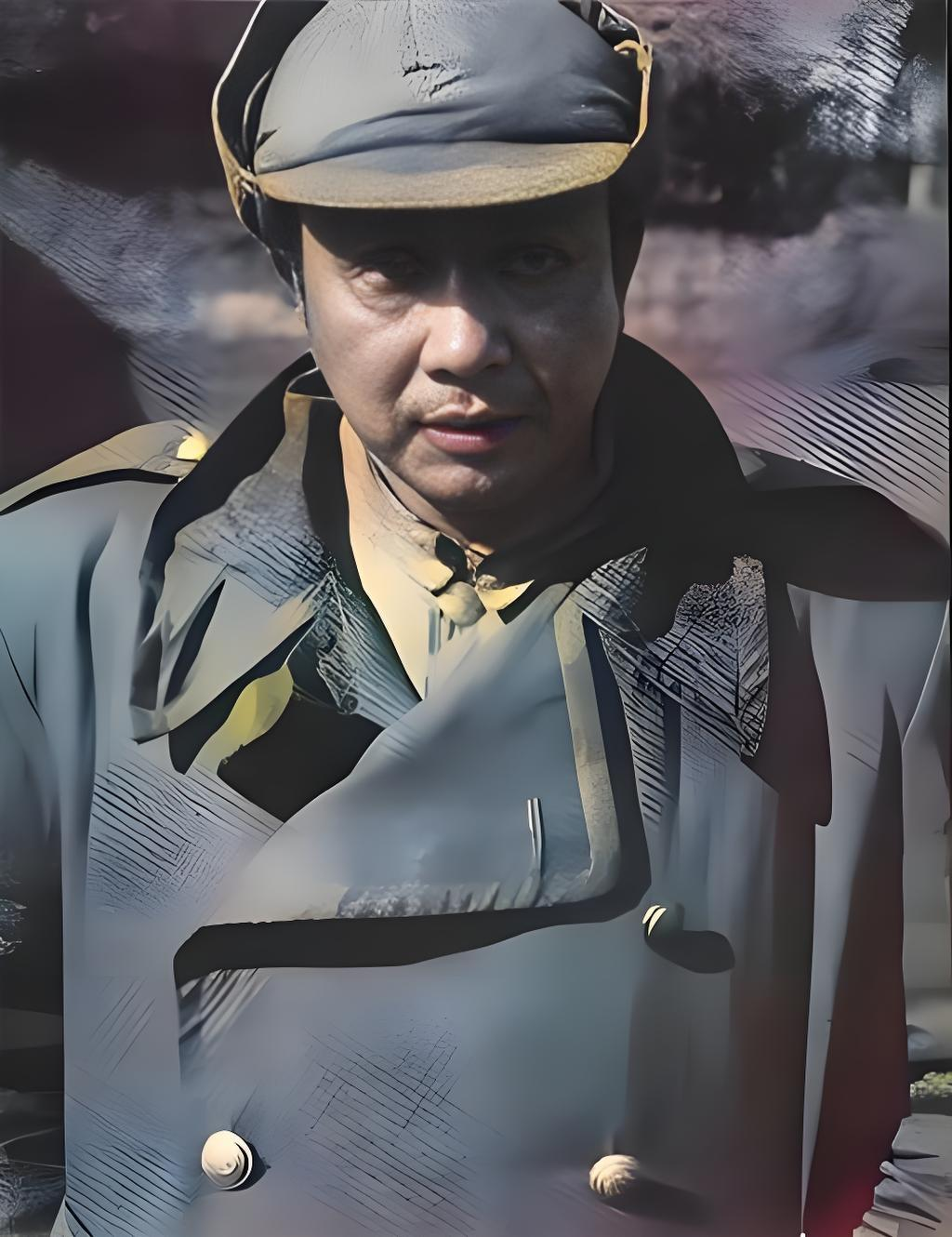

1952年,在印尼教书的刘峙,给台湾的好友顾祝同写去求助信。顾祝同去找老蒋说:“让一个上将滞留于爪哇,传出去也不好。” 1952年,印尼茂物,一所不起眼的华侨学校里,曾经的国军上将刘峙正埋头教书,靠微薄薪水养家糊口。堂堂上将,竟沦落到异国他乡艰难度日,还要给台湾的老友顾祝同写信求助。这封信辗转送到顾祝同手中,他找到蒋介石,说:“让一个上将滞留于爪哇,传出去也不好。”刘峙的命运就此迎来转机。 刘峙,1892年6月30日生在江西吉安一个书香门第。家里藏书多,他从小就爱读书,字也写得漂亮,像个文人。1912年,他考进保定陆军军官学校,算是正式迈进军界。毕业后,他投身军旅,1924年进了黄埔军校当战术教官,跟蒋介石搭上了师生缘分。那时候北伐战争打得热火朝天,刘峙带兵冲锋陷阵,立了不少功,军衔蹭蹭往上涨,后来成了国民党军里的重要角色。1930年,他还当上了河南省主席,从战场转到政治场,风光得很。可惜,好日子总有尽头,后来的路越走越坎坷。 抗日战争时,刘峙先后干过第五战区司令长官、鲁苏战区副司令长官,指挥了不少仗。可真正让他翻车的,是1948年的徐州会战。那时候国共内战正激烈,蒋介石把徐州这块硬骨头交给他啃,结果他没啃下来,国军大败,丢了阵地不说,还死了不少人。这仗打得稀烂,刘峙一下成了众矢之的,外头骂他是“庸将”,蒋介石也对他彻底没了信任。从那以后,他在军政圈的地位一落千丈,日子不好过了。这场败仗,成了他后半辈子跑路的起点。 1949年,国共内战大局已定,国民党节节败退。刘峙一看形势不对,又因为徐州的事不敢直接跑台湾,就带着老婆黄佩芬和几个孩子先去了香港。那会儿他手里还有点积蓄,日子过得还算宽裕。可香港不是太平地,旧部下听说他在那儿,隔三差五上门要钱,说是“当年跟着你出生入死,现在得帮衬一下”。刘峙架不住这些人情债,家底一点点被掏空。实在混不下去了,他只好再想办法,带着全家跑到了印尼,想在那儿找条活路。 到了印尼,刘峙一家落脚在茂物,日子过得紧巴巴。黄佩芬靠着大学文凭,在当地华侨学校找了个教书的活儿,工资少得可怜,但好歹能维持基本开销。后来家里的钱实在撑不住了,刘峙也放下架子,去学校教国文和地理。他一个上将,过去指挥千军万马,现在却得站在讲台上给学生讲课,想想都觉得落差大。 加上茂物那几年治安越来越糟,抢劫的事常有,刘峙一家过得提心吊胆。经济上没着落,安全也没保障,他心里那根弦绷得越来越紧。1952年,刘峙实在熬不下去了,提笔给台湾的老友顾祝同写了封信。他在信里说了自己的苦处,说一家老小在印尼过得艰难,治安又差,盼着能回台湾有个安稳日子。 顾祝同跟刘峙是老交情,收到信后没含糊,直接去找蒋介石。他跟蒋介石说:“校长,刘峙好歹是个上将,老同志了,让他一直困在爪哇,传出去咱们脸上也不好看。”蒋介石听了,觉得这话有几分道理。毕竟刘峙要是真在海外待不下去,说不定会乱讲过去的事,对国民党不利。想来想去,蒋介石点了头,派人发了电报,让刘峙回台湾。 1953年初,刘峙带着家人回到台北。蒋介石给他安排了个“上将战略顾问”的闲职,每个月发点薪水,够他在城里安顿下来。生活稳了,他开始写回忆录,每天早上窝在书房里写。可写完后,蒋介石不让公开出版,他只好自己掏钱印了百来本,分给黄埔的老朋友看。结果有人看了不乐意,孙元良就说他推卸责任,气得拍桌子。有些朋友看他日子过得平淡,凑了钱让他跟黄佩芬去美国散散心。1964年,他们去了趟旧金山,回来后没多久,黄佩芬就因病去世了。刘峙受了打击,话越来越少,整天待在家里。1971年,他因糖尿病恶化去世,71岁,也算走完了这一生。 刘峙这一辈子,真像坐过山车。从书香门第走出来,靠着聪明和机遇成了上将,北伐、抗战都留下过他的影子。可徐州会战一仗,把他的前程砸得稀碎,后来只能到处跑路。印尼教书的日子虽然苦,但他硬是撑了下来,最后靠顾祝同帮忙回了台湾。