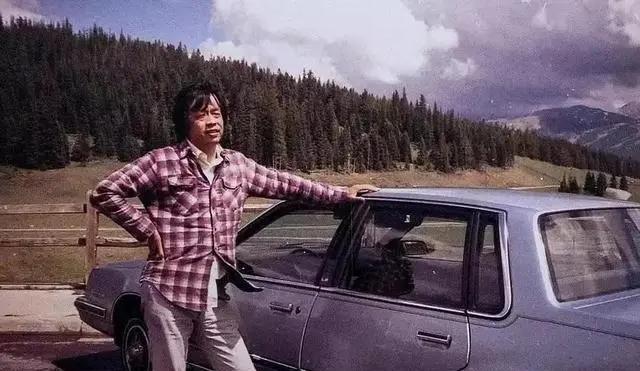

性学家李银河:我走过全世界那么多的地方,发现钱的作用不是用来消费的,而是用来购买清闲和空间的。如果你有钱了,就不用被迫谋生,就不用让别人来支配你的时间。 你有没有想过,金钱到底是啥?是买名牌包的资本,还是加班到深夜的理由?性学家李银河走遍世界后,给出了个不一样的答案:钱不是拿来花的,而是用来换清闲和自由的。 李银河1952年出生在北京,家里满是书香气。她爸李慎之是个有名的学者,翻译过不少大部头,家里书架上啥书都有,从古文到现代理论。她小时候就爱翻书,虽然年纪小,但对知识的好奇心一点不少。这种环境让她从小就习惯了思考,埋下了后来搞学术的种子。1977年,她考进北大历史系,大学几年她过得挺充实,课上认真听,课下埋头读书。毕业后留校教书,每天跟学生和书打交道,日子简单但有劲头。1982年,她收拾行李去了美国匹兹堡大学,拿社会学博士学位。那时候她才30岁出头,带着对未知的好奇,踏上了海外求学的路。 在美国,李银河的生活忙碌又朴素。她租了个小公寓,每天泡在图书馆和课堂里,研究社会学。那时候正赶上80年代,国外学术圈对性学和社会问题讨论得热火朝天,她也开始接触这些新鲜领域。求学期间,她认识了王小波。那会儿王小波已经是才华横溢的写作者,两人在学术会上聊得投机,后来感情越来越深,结了婚。他们的婚姻不是那种轰轰烈烈的类型,但彼此支持,挺踏实。王小波写小说,李银河搞研究,俩人搭档得不错。她在美国拿下博士学位后,回国继续钻研学术,慢慢在社会学圈子里有了名气。 1997年,王小波突发心脏病去世,这对李银河打击不小。那段时间她几乎停下手头的工作,一个人静静地消化失去伴侣的痛。丈夫走了,留下一堆未完成的手稿,她得独自面对生活。好在她性格坚强,没让自己一直沉下去。后来她把精力全扑在性学和社会学研究上,算是从低谷里爬了出来。这段经历也让她对人生有了更深的思考,尤其是对时间和自由的意义。她开始觉得,活着不能光忙着赚钱,得有点自己的空间。 李银河在性学上的研究,可以说是开了国内的先河。她写的书和文章,直白又深刻,聊性文化、女性权益这些当时没人敢碰的话题。她的观点不绕弯子,比如说性不该是禁忌,得用科学的态度去看待。这种大胆的风格让她在学术圈和公众眼里都很有分量。她的研究不是纸上谈兵,而是从社会现实出发,接地气又实用。很多人因为她的书开始反思自己的观念,她的影响力慢慢扩散开,连普通读者都开始关注这些话题。 李银河跑过全世界不少地方,从欧洲小镇到美国大城市,她对金钱的理解跟一般人不太一样。她说过:“我走过全世界那么多的地方,发现钱的作用不是用来消费的,而是用来购买清闲和空间的。如果你有钱了,就不用被迫谋生,就不用让别人来支配你的时间。”这话听着简单,但细想很有道理。她觉得钱最大的好处不是能买啥,而是能让你少干点不想干的事。比如她旅行时发现,有钱人往往能住得宽敞点,吃得舒服点,时间也更自由。一次她在意大利小镇待了几天,每天啥也不干,就看看海,写写笔记。她觉得这种清闲才是钱带来的真价值。 她还观察到,钱能让人跟人之间保持点距离。像在巴黎吃饭,高级餐厅里桌子隔得远,环境安静,感觉就比挤地铁舒服多了。还有次她坐头等舱回国,座位宽敞,周围不吵,能安安静静看书。这跟她在纽约地铁里看到的上班族挤成一团完全两码事。她感慨,钱能让人少点烦躁,多点属于自己的时间。这种想法不是凭空来的,是她跑了那么多地方,慢慢琢磨出来的。 李银河还写过,真正的财富是让你不用为了生活硬撑。她见过太多人忙得没时间喘气,地铁里满脸疲惫。她自己也忙过,但后来发现,钱攒够了,就可以慢下来。比如她在山里住过一次酒店,外面是松树林,空气清新,她就站在阳台上发呆。那一刻她觉得,钱花在这上面,比买一堆东西值多了。她不是说消费不好,而是觉得钱得用在让自己舒服的地方,而不是瞎花。 现在李银河70多岁了,住在北京一处安静的小区。她家不豪华,但收拾得挺温馨,院子里有花有草。她每天早上喝杯茶,看看报,然后进书房写东西。书桌上全是书和手稿,墙上还挂着王小波当年的手稿。她还在写书,研究性学和女性问题,新书一出照样有人买来看。她偶尔上台讲课,聊聊现代社会咋让人累,劝大家用钱换点自由时间。讲座上听众不少,年轻人尤其爱听她讲。 她也用社交媒体跟大家聊聊生活,发点照片,比如窗外的玉兰花,或者书桌上的书。她说幸福不是啥大事,就是有点清闲,能做自己想做的事。她的书在大学图书馆里挺常见,学生借来借去,书脊上名字都磨得有点模糊。她用自己的经历告诉大家,钱和自由挂钩,活得轻松点比啥都强。