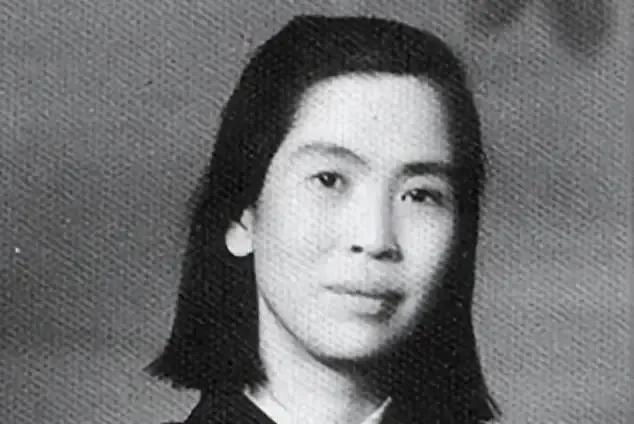

1984年4月19日,贺子珍同志在上海病逝。消息传到中央,邓小平同志沉思片刻,为她的葬礼规格定调:“我们中央的领导人都要送花圈,贺子珍的骨灰放在一室。” 1984年4月19日傍晚,上海华东医院传出消息,全国政协委员贺子珍因病抢救无效去世,享年75岁。这个曾经在井冈山战斗过的女红军战士,就这样悄然离开了人世。然而,她的离去却在中央高层引发了一场特殊的讨论。 消息传到上海市委后,立即召开会议研究贺子珍葬礼的安排问题。上海市委的领导们认为,贺子珍在上海生活多年,按照她生前的职位,可以将骨灰安放在上海龙华烈士陵园。这本是一个常规的安排,却意外地遭到了贺子珍哥哥贺敏学的强烈反对。 贺敏学当时就站起来表达了自己的不满:"我妹妹虽然在上海居住了很久,但她不是上海干部,而是中央管的干部。毛主席遗体在北京,她的女儿李敏也在北京,她的骨灰应该放在北京!" 面对贺敏学的坚决态度,上海市委陷入了两难境地。贺子珍的特殊身份让这个看似简单的决定变得异常复杂。一方面,她曾是早期革命的重要参与者;另一方面,她的生平经历又十分特殊。上海市委的领导们深知此事关系重大,没有人敢擅自做决定。 最终,上海市委决定向中央办公厅请示,将这个棘手的问题上报中央决策。一封详细描述贺子珍病逝情况以及葬礼安排难题的请示信很快送到了北京中央办公厅。 中央办公厅的领导收到请示后,也感到事关重大,一时难以定夺。这封请示信最终被送到了邓小平的案头。邓小平仔细阅读了信件内容,沉思片刻后,做出了明确指示:"我们中央的领导人都要送花圈,贺子珍的骨灰放一室。" 这短短的一句话,实际上给贺子珍的葬礼定下了很高的规格。"放一室"意味着贺子珍的骨灰将被安放在北京八宝山革命公墓骨灰堂一号室,这是专门存放党和国家领导人骨灰的地方,体现了对贺子珍特殊政治地位的认可。 当贺敏学得知邓小平的批示后,激动地流下了眼泪:"小平同志对我们贺家是了解的......"这句话背后,是贺敏学对妹妹终于得到应有尊重的欣慰。 1984年4月25日,贺子珍的遗体告别仪式在上海龙华革命公墓大厅庄严举行。她的遗体安卧在鲜花翠柏中,身上覆盖着一面鲜艳的中国共产党党旗。大厅两侧摆放着邓小平、陈云、邓颖超等中央领导人送来的花圈,彰显着中央对贺子珍的特殊礼遇。 1979年6月11日,《人民日报》刊登了一则引人注目的消息:全国政协五届二次会议增补贺子珍为政协委员。配发的照片中,贺子珍坐在轮椅上,面颊丰腴,满头白发,正与外孙女孔东梅一起翻看画报。这一则不起眼的报道,让一个几乎被世人遗忘的名字重新回到公众视野。 在这之前,社会上甚至流传着贺子珍已经去世的谣言。实际上,自1947年秋从苏联回国后,贺子珍长期处于休养状态,极少公开露面。她的重新"现身",源于一封关键的信件。李敏的丈夫孔令华的父亲——孔从洲给邓小平写了一封信,反映贺子珍的近况,并建议增选她为全国政协委员。邓小平很快批示同意。然而在查找相关档案时,工作人员惊讶地发现,无论是上海还是北京的中组部,竟然都没有贺子珍的档案材料。 这位档案缺失的女性,年轻时却是战场上的一股旋风。作为井冈山上第一位女红军战士,她骑马打枪,勇敢机智,是一位名副其实的"巾帼英雄"。战友们评价她"作战勇敢,机智灵活,骑马打枪都很在行,是一个实实在在地带过兵、打过硬仗的巾帼英雄"。 得知自己被增补为全国政协委员,贺子珍非常高兴,开始积极配合医生治疗。然而,岁月和疾病已经在她身上留下了深刻的印记。1984年4月中旬,贺子珍的健康状况急剧恶化。她的女儿紧急打电话给贺敏学,说姑妈在上海高烧不退,大便出血。 贺敏学接到电话后心中隐隐不安,马上向省里请假。当时他正在筹备省里的重要事务,本不便离开,但省领导得知贺子珍病重后,立即安排他赶赴上海华东医院。 到医院后,贺敏学看到妹妹已经神志不清,只听贺子珍艰难地对他说:"哥哥,我估计不行了。"虽然贺子珍的女儿李立英在一旁安慰说上次情况也很严重后来慢慢好转了,但贺子珍似乎已经预感到了生命的终点。除了中风,她还患有糖尿病、肝功能衰竭等多种疾病,并发症众多。 4月18日,贺子珍的体温突然升至40度,被紧急送入抢救室。次日下午5点,医生宣布贺子珍去世,享年75岁。听到这个消息,贺敏学再也控制不住自己的情绪,泪水夺眶而出。他年轻时带着妹妹上井冈山,几十年风风雨雨,贺子珍承受的苦难,作为哥哥的他全都看在眼里,记在心上。