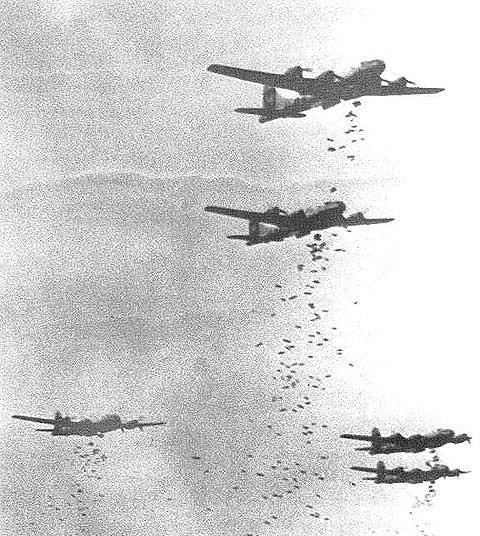

1940年的一天,四川的上空上演了惊险的一幕,一架中国战机迎战32架日本重型轰炸机。 1940年7月24日,一张特殊的照片永远记录了中国抗战史上一个惊心动魄的瞬间。这张照片不是出自中国摄影师之手,而是来自两位日本记者——小柳和八木的镜头。照片中,一架单薄的中国双翼战斗机与一架庞大的日本轰炸机几乎平行飞行,两机相距不过数米,仿佛下一秒就将发生致命的撞击。 这天,日本为加速中国投降,派出了32架九七式重型轰炸机对成都进行空袭。自信满满的日军甚至特意安排记者随行,目的是记录这次"轻松的胜利",向国内宣传鼓舞士气。日机编队呈三角形,黑压压地压向成都上空,而记者所在的飞机则故意"掉队",位于编队侧面,以便拍摄更壮观的画面。 让日军始料未及的是,当他们临近成都上空时,一个小黑点从远处飞来——那是一架中国战机!更让他们难以置信的是,这架战机是孤身一人,没有任何僚机支援。当这架飞机靠近时,日军飞行员更是惊讶地发现,这竟然是一架早已过时的双翼教练机,固定的起落架在当时的空战中已是明显的劣势。 这架中国战机却毫无畏惧,如同猎鹰般径直俯冲向日军机群。它的第一个攻击目标,正是那架载有两名日本记者的"掉队"轰炸机。机枪射出的子弹打得日机零件蹦起,但由于火力不足,未能击中要害。日军九七式重型轰炸机装备有5挺机枪,火力优势明显,但面对这架灵活的中国战机,却总是无法有效命中。 记者小柳后来回忆道:"那架中国飞机突然转向,第二次冲锋时直冲我们而来。距离如此之近,我们甚至能清晰看见机翼下的中国空军徽章。"当日机射击手慌忙开启自卫机枪保险还击时,中国战机已像幽灵一般从机头前掠过。惊魂未定的日军还在对着中国战机消失的方向射击,而它已经转身从左侧再次扑来。 日本记者的镜头中,记录下了这架中国战机在32架轰炸机组成的机群中左冲右突的惊险场景。曳光弹的轨迹交织在空中,中国飞行员以精湛的技术和难以置信的勇气,在日机组成的"钢铁森林"中穿梭自如。 更令人震惊的是,当发现机枪无法有效击落敌机后,这名中国飞行员做出了令人窒息的选择——他驾驶飞机直冲日机,准备同归于尽。日本人惊恐地看着中国战机迎面撞来,几乎已经预见到了爆炸的火光。然而,在最后一刻,两机擦肩而过,惊险避开了相撞。 战斗持续了数分钟,中国飞行员打光了所有子弹后,竟然全身而退,消失在蓝天之中。这场1:32的悬殊空战,成为了世界空战史上罕见的奇迹。 那个驾驶着落后双翼机,在32架日机编队中如入无人之境的中国飞行员是谁?战后的调查揭开了这位英雄的身份——他是中国空军航校的一位李姓教官。当空袭警报响起,他没有像其他人一样寻找防空洞,而是毅然走向机库,驾驶着平日教学用的双翼教练机升入天空。 1940年,对中国空军而言是最艰难的时期之一。经过数年激烈的空战,中国战机损失惨重,几乎无机可用。日军的情报非常准确,他们知道轰炸成都时,中国已没有正规战斗机可以迎战,这也是他们敢于不派战斗机护航的底气所在。在这种绝望处境下,李教官做出了令人震撼的抉择。在他的回忆录中,有一句质朴而沉重的话:"我的学生都战死了,现在该我这个老师上去了。" 李教官驾驶的是一架早已过时的双翼教练机,这种飞机甚至无法收起起落架,在当时的二战空战中已显得异常落后。更大的劣势在于武器装备——他的飞机只有轻型机枪,而日本的九七式重型轰炸机则装备了5挺机枪,火力相差悬殊。这是一场从装备角度看,注定无法取胜的战斗。 在同一天,还有另一位中国飞行员也做出了同样的选择。他是林徽因的弟弟林恒,同样驾机起飞迎战。遗憾的是,林恒的战机刚刚起飞就被日军击落,战死在跑道尽头。两位飞行员,两种结局,却都展现了中国军人面对侵略者时的不屈精神。 让人惊叹的是,李教官在这场不可能的战斗中全身而退后,并没有回到相对安全的航校岗位。这次经历彻底改变了他的战争轨迹——他主动请求转入战斗部队,后来担任了中国空军第四大队大队长。在随后的抗战岁月中,他共击落日机4架,成为中国空军的一名重要战将。 从教书育人到亲赴战场,从单挑32架日机到带领战斗部队击敌制胜,李教官的经历像一部从绝境中崛起的史诗。让这次空战更具历史意义的是,整个过程被日本人自己的摄像机记录下来。那些原本打算用于宣传轰炸"胜利"的画面,最终却成了记录中国军人英勇抗敌的永恒证据。 这场发生在1940年7月24日的空战,被后人视为世界空战史上的传奇。一架过时的双翼教练机,一位原本只教授飞行技术的教官,在中国空军最困难的时期,展现了中华民族不屈不挠的战斗精神。正如后人所评价的:"中华从不稀缺热血男儿,保家卫国,匹夫有责。"

1943年,7900名从中国战场抽调出来的日军老兵,正坐船前往新几内亚,半路遭到

【41评论】【63点赞】