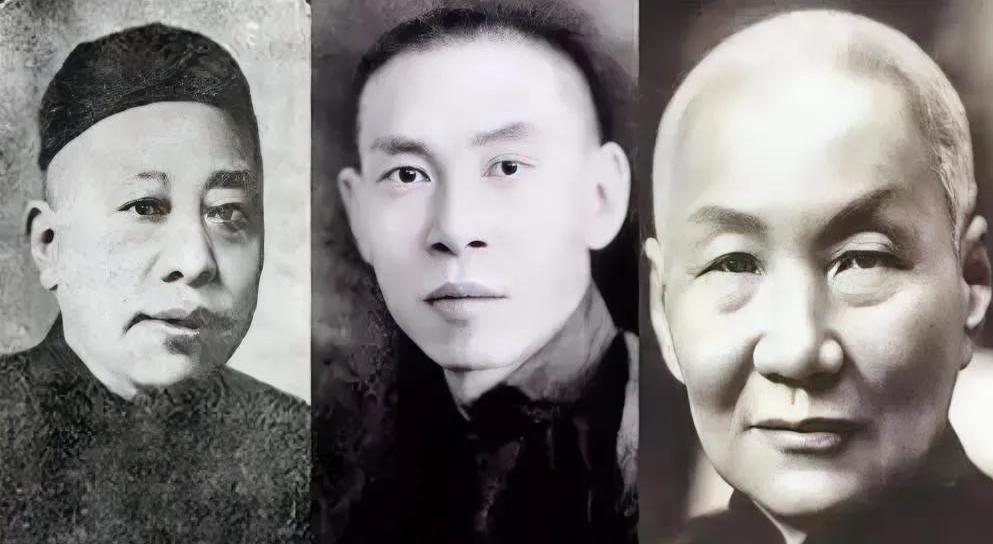

1950年,在香港结婚的孟小冬和杜月笙及家人的合影照。此时的杜月笙已经病入膏肓,而42岁的孟小冬却依然光彩照人。 孟小冬出身于一个梨园世家,自幼受戏曲浸染,从四岁开始调嗓练声,八岁已正式踏上学戏之路。她身穿髯口戏服,以小小年纪演绎老生角色,展示了非凡的天赋,更在十二岁时的首次登台便赢得了观众的喝彩。 孟小冬能够在演唱《乌盆记》时,穿着厚底鞋和厚重戏服,做出一个完美的空翻,而且髯口依然一丝不乱,这样的表演让许多同行男演员也甘拜下风,他们往往只能滚过桌子来代替空翻。 1925年,年仅十七岁的孟小冬在上海、天津和北京的舞台上名声鹊起,吸引了无数戏迷的追捧。其中就包括了杜月笙。当时他在北京处理事务,偶然间观看了孟小冬的表演,便对她的才艺倾心。 杜月笙对戏剧有着特别的情感和理解,他被孟小冬的表演深深吸引,甚至推迟了返上海的行程,专程留在北京,连续几天观看她的演出。杜月笙之后甚至打扮整齐,专程拜访孟小冬,试图与她建立更深的联系。 但孟小冬,这位早已在戏剧界声名远播的女艺人,对杜月笙的示好并不领情。虽然杜月笙身份显赫,孟小冬却从不轻易给予个人情感上的回应。她的芳心早已暗许给了另一位舞台巨擘——梅兰芳。 孟小冬和梅兰芳的情缘,因着梅兰芳的承诺“名定兼祧”而显得格外复杂。这一承诺意味着梅兰芳的婚姻地位可以允许他有两位正妻。然而,孟小冬始终未能在梅家获得正式的地位。 随着时间的推移,孟小冬对梅兰芳的爱逐渐被现实的冷漠和困境所侵蚀。当梅老太太去世,孟小冬身着孝服前去吊唁却被拒之门外时,这段情感彻底破碎。她当众提出“名定兼祧”的承诺,引发了一场公开的争执。梅兰芳在内外交困中选择了保护家庭的稳定,这让孟小冬彻底绝望。 孟小冬最终决定离开北京,她在天津寻求安宁。而在此期间,她的好友姚玉兰邀请她前往上海散心,恰巧这位姚玉兰是杜月笙的四姨太。孟小冬的到来,再次与杜月笙的人生轨迹相交。缘分让他们在孟小冬最需要支持和友谊的时刻重逢,杜月笙成为了她在上海的依靠。 孟小冬与梅兰芳的关系曾是话题焦点,他们的合作无疑是艺术上的巅峰,然而私下里,这段关系却让她失去了登台的自由,生活完全依赖于梅的支持。离婚后,孟小冬面临着生计的窘境,这使她不得不重新审视自己的未来。在这个过程中,杜月笙的出现如同一线生机,他不仅提供了经济上的帮助,更为孟小冬开启了艺术上的新旅程。 原本,孟小冬曾试图通过法律途径争取离婚后的经济权益,但由于对方财务由专业人士掌控,案件一直无法取得进展。在这个关键时刻,杜月笙的介入无疑是决定性的。一通电话后,梅兰芳出于对杜月笙的敬畏以及对孟小冬的内疚,迅速同意支付四万元抚养费,缓解了孟小冬的燃眉之急。 在接下来的日子里,孟小冬在杜月笙的支持下重返舞台,她的艺术之路得到了新的发展。她在北京的各大戏剧院深造,从各路名师那里学习,技艺日渐精进。 杜月笙则通过各种方式展示他对孟小冬的关怀与支持,如同他安排的那场义演,他确保孟小冬有机会展示她的才能,而不必担心与梅兰芳的尴尬相遇。 1949年,随着时代的巨变,杜月笙选择带着家人离开内地,迁往香港。在此之前,他不惜成本包下一架飞机,亲自前往北京,将孟小冬接至上海,随后一同前往香港。在香港,杜月笙为孟小冬办理了护照,计划未来共同移居国外。 杜月笙的健康状况已大不如前,但他依然与孟小冬举行了盛大的婚礼,确立了她在家族中的地位。婚姻不仅为孟小冬提供了社会认同,更在法律上确认了她对杜月笙遗产的继承权。虽然杜月笙一度希望能移居海外,但病情未允许,他只得在香港安家,静养身体。 婚后的生活对于孟小冬而言,并非一帆风顺。她大部分时间都在照顾患病的杜月笙,尽管如此,她从未有过怨言。 尽管已年过花甲,杜月笙在友人面前坦诚,他终于明白了“爱”的真正含义。然而,好景不长,仅两年后,杜月笙的病情恶化。在生命的最后时刻,他安排了财产的继承问题,将其中的一部分财产分配给了孟小冬。 杜月笙去世后,孟小冬几近崩溃。她一度失控,责怪时局变迁加速了杜月笙的逝世。杜月笙生前请求孟小冬不再登台演出,她遵守了这一承诺,转而教授戏曲,以维持生计。 直至1967年,受杜家人劝说,孟小冬才前往台湾生活。晚年,她养了两条狗,取名“香槟”和“白兰地”,这两种酒正是杜月笙生前最喜爱的。 1977年5月25日,孟小冬在台北因病逝世,享年71岁。她与杜月笙的情缘贯穿了她一生的大部分岁月,尽管外界有诸多猜测与议论,但两人的感情经历了时间的考验,留下了深刻的印记。杜月笙的爱给予了孟小冬生命中难得的温暖与尊重,而孟小冬的陪伴也使杜月笙的形象由“流氓”转变为有情有义的“君子”。