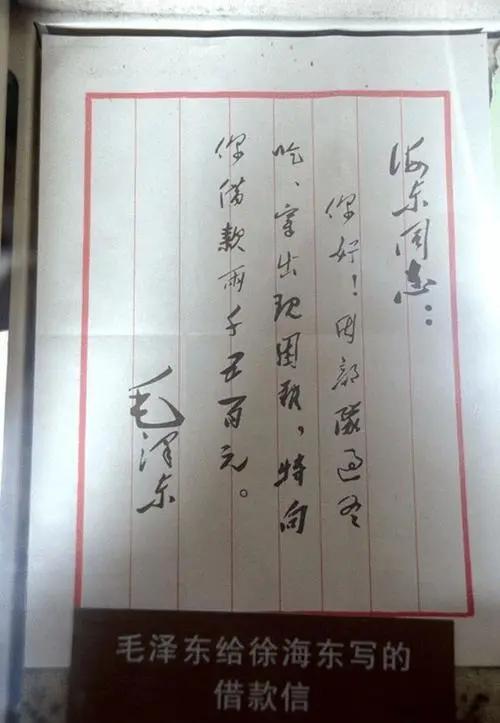

1934年,徐海东身负重伤,喉头被血和痰堵着,呼吸困难,医生们急得团团转,一个女护士冲过来,对着徐海东的嘴吸起来。 周少兰的早年生活充满了艰难与不幸。她的家庭居住在一个名为十八蛋冲的地方,这个名称源自她的家人用十八个鸭蛋换取的一块无人居住的土地。在这里,周少兰的家庭搭建了简陋的草棚,靠乞讨为生。童年的贫穷让她早早地品尝了生活的苦涩,从7岁开始,她就跟随嫂子四处要饭。10岁那年,她的命运进一步恶化,被土匪绑架并卖到外乡,沦为童养媳。 在她12岁那年,周少兰决定改变自己的命运。她逃离了她所在的家庭,成了无家可归的流浪儿,四处漂泊。在听说独山有红军,且这支军队帮助穷苦人民的消息后,她决心前往寻求帮助。经过一段艰难的旅程,周少兰最终加入了红军,尽管年纪轻轻,只能担任少先队大队长的角色。 加入红军后,周少兰的生活有了新的转变。她因身高矮小,经常被战友们戏称为“小丫头”,她甚至剪掉了长发,希望以更加男性化的形象来减少伙伴们的嘲笑。不久,她被昵称为“周披毛子”,并在红四方面军的后勤医院担任卫生工作,负责清洗纱布和床单,后来成为护理员。 1932年,周少兰调到徐海东领导下的红二十五军,开始真正的军事生活。1934年,红二十五军在准备长征的过程中,根据周恩来的指示,部队在罗山县下令遣散部分伤病员和不方便行军的同志。 在何家冲的大银杏树下,周少兰和其他几名女战士被列为遣散对象,但她们拒绝离开,坚持要留在部队。她们的坚持和泪水最终打动了军长徐海东,他被她们的坚定和勇气所感动,决定给她们一个留下的机会。 于是,周少兰和其他六名女战士一起参加了长征,成为红二十五军中仅有的女性成员,被战友们亲切地称为“七仙女”。 1934年冬,徐海东大将在雒南县庾家河的激烈战役中受到了致命性的伤害。当时,红二十五军与敌方六十师交战,敌军虽然败退,但徐海东不幸被一颗子弹穿透左眼,贯穿颈部,伤势极为严重,现场血流不止。 当时情况紧急,军医院院长钱信忠对徐海东进行了初步的急救处理,虽然暂时止血,但徐海东的生命仍旧悬于一线。他的呼吸道被血块和痰阻塞,呼吸艰难。在这生死关头,周少兰果断地用嘴吸出堵在喉咙中的血块和浓痰,为徐海东重新赢得了呼吸的机会。 接下来的几天,周少兰不眠不休地照顾徐海东。在缺乏医疗设施和药品的艰难条件下,她用自己的方式进行护理:烧炭火保暖,更换绷带,清洁伤口。这种持续的努力让徐海东逐渐从死亡边缘被拉回,终于在第五天苏醒过来。 徐海东醒来后的第一句话是询问时间和部队的动向,得知自己已经昏迷四天四夜后,他开了个玩笑,表示自己其实是在睡觉。周少兰听后,流下了眼泪。 康复期间,徐海东因伤口愈合缓慢及身体虚弱,心情多变,时常烦躁,甚至有暴躁行为如摔杯子。然而,周少兰的出现总能令这位严厉的将军化解怒气。徐海东对周少兰的依赖与日俱增,他逐渐认识到,周少兰的细心照料不仅是对他身体的治愈,更是一种慰藉。 周少兰的天性乐观,常带着温和的笑容,这使得徐海东在她面前无法发怒,反而心生好感。在两人的交往中,徐海东深感没有周少兰的陪伴,他的生命将无法继续。 1935年的延安,徐海东与周少兰的爱情终于结出了硕果,两人步入婚姻的殿堂。此后的岁月中,徐海东因战争和伤病的折磨,生活几乎完全依赖于妻子的悉心照料。周少兰,此时已改名为周东屏,意寓着她对丈夫的庇护如屏障一般坚固。 在他们共同的生活中,发生了许多轶事,其中最为人津津乐道的是所谓的“徐海东四条腿”事件。某晚,为避免引起不必要的闲言碎语,徐海东将体型娇小的周少兰藏于自己的大衣之下,一同穿过军营的大门。这一幕被一个刚入伍的新兵目睹,他在行礼时低头看到四条腿从大衣下伸出,暗自惊叹,以为这位英勇的军长竟有超乎常人的异能。 徐海东的健康状况在1947年显著恶化,他不得不长时间卧床,使用担架行走。周东屏为减轻丈夫的痛苦,巧妙地用铁丝制作了一个支架,将棉被固定在担架上,形成了一个保护性的空间,这使徐海东即使在湿热的南方天气中也未曾患上褥疮或其他皮肤疾病。 徐海东的治疗历程中,周东屏不惧艰难,多次上山采集草药,其中包括野菊花、首乌藤等,以此来减轻徐海东的病痛。在一次采药过程中,她偶遇一位老中医,后者随后成为徐海东的主治医师,为他的康复提供了关键的医疗支持。 在这段艰难的护理期间,周东屏的努力赢得了众多人的敬佩。毛泽东甚至专门发电告诉徐海东“静心养病,天塌不管”。1951年,周恩来和邓颖超亲自访问徐海东,并对周东屏的贡献给予高度评价和感谢。 周东屏的照顾不仅局限于对徐海东的日常护理,她还在社会和家庭中展现了极大的宽容和爱心。例如,她主动将徐海东前妻所生的两个女儿接至身边共同生活。 1978年,周东屏被选为全国政协委员,此后继续她的社会贡献直至1985年离休。1997年去世,享年80岁。