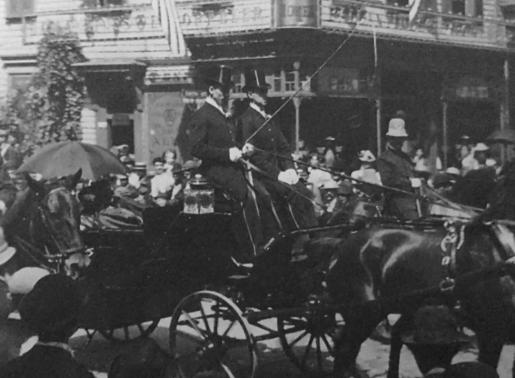

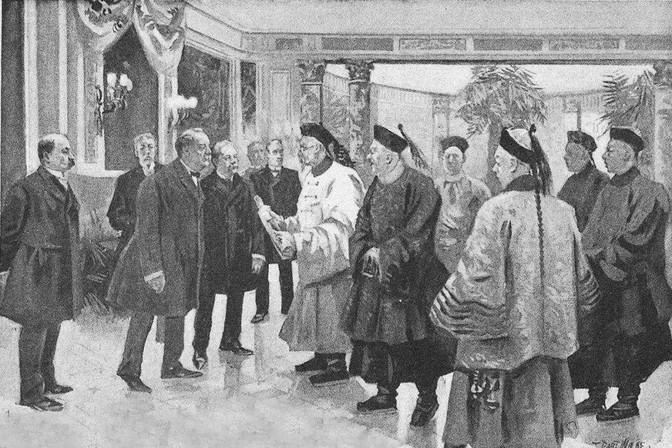

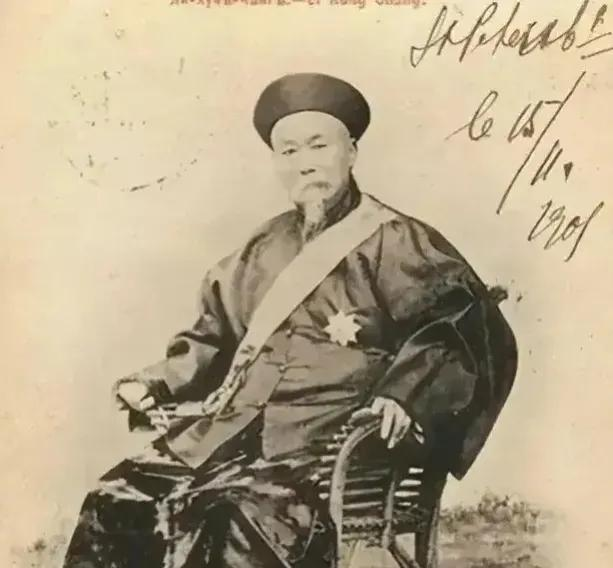

李鸿章访美,回国后绝望一言不发 1896年,74岁的李鸿章为寻找大清的新出路开始访问欧美各国,他甚至穿上了最引以为傲的黄马褂,却在踏上美国国土的一瞬间无地自容。街上随处可见的汽车,摩天大楼,以及“会自动上升的铁笼子”都让他以为来到了另一个世界。他还了解到美国不管男孩女孩或是有钱没钱,都能平等的接受教育。 回国后的李鸿章一言不发,也许他知道大清寿数将尽,再无回天之力。 1896年的春季,清朝的重要外交官李鸿章开始了一段跨越亚洲和北美的漫长旅行,最终他在八月抵达了美国纽约。整个行程持续了六个月,行走距离超过九万里。 在纽约,美国政府对李鸿章的到来表示了极高的重视。美国总统克利夫兰甚至取消了自己的度假计划,亲自带领官员团队迎接。纽约城市的大街小巷挂满了大清黄龙旗。 李鸿章的住宿被安排在了当时美国最著名的华尔道夫酒店。在纽约街头,李鸿章的官服成了一道独特的风景线,引起了路人的好奇和围观。那时,美国社会已普遍接受西方现代化的服饰风格,而李鸿章的传统服装与之形成了鲜明对比。 此行中,李鸿章对美国的先进设施感到十分惊讶。他特别对纽约的摩天大楼印象深刻。他曾在美国记者面前对这些建筑表示惊叹和疑问,不知这样高的建筑是否能承受狂风的考验。他还对摩天大楼中的电梯设施表示惊讶,这在当时的中国是难以想象的。 在访问期间,美国记者对李鸿章进行了采访,询问关于清朝的教育制度。李鸿章实诚地解释,虽然清朝有学校,但大多数是富裕家庭的子弟才能接受教育,而普通百姓的孩子,尤其是女孩,往往没有机会上学。通过与美国的教育体制比较,李鸿章意识到美国在性别平等和普及教育方面已经取得了显著的进步。 通过这次访问,李鸿章深刻感受到了中美两国在经济、科技和教育等多个方面的巨大差距。美国的发展水平和现代化程度让他感受到了一种从未有过的震撼和启发,这种体验可能也让他对自己国家的未来感到了某种沉重和无奈,尤其是在清朝晚期已经面临种种内外压力的大背景下。 李鸿章的行程包括了一次至关重要的访问俄国。为了参加沙皇尼古拉二世的加冕典礼,他不惜带着棺材,预备万一客死他乡,也能有所准备。在莫斯科,尽管俄国的迎接仪式光彩夺目,红毯与仪仗队的排场极尽尊荣,但俄国的真实意图却是希望与清朝签订密约,共同应对日本的威胁。 接着,李鸿章前往德国的访问更是引人注目。在德国,与他的地位相匹配的接待仪式和隆重待遇,甚至超过了同时期的日本官员所受的礼遇,包括与德国高层领导的密切交流,以及在凯撒宫的豪华住宿。然而,德国的目的并非仅仅出于对李鸿章个人的尊重,更多是试图推销其军火。当李鸿章未能满足德国的商业期望时,这次访问的成果和影响便显得有些尴尬和复杂。 在访问英国时,李鸿章试图提高清朝在国际贸易中的海关关税,以改善财政状况并减少外国的经济压力。尽管李鸿章极力劝说,希望英国同意将对华出口贸易的税率从5%提升至10%,但由于英国在中国的贸易利益巨大,其态度极为消极,最终使得李鸿章无奈放弃了这一提议。 最后,当李鸿章抵达法国时,他所目睹的一切与他以往的体验截然不同。法国总统与其臣民之间没有君臣之礼,而是采取宾主之礼,这种平等自由的社交方式让他感到极为新奇,但也隐隐透露出自身文化与体制的差异和自卑。 19世纪末,李鸿章出访美国,本意在于寻求技术和教育上的合作,以促进中国的现代化进程,但所见所闻却让他深感中国与西方国家之间的巨大差距。 当李鸿章踏上美国土地时,他首先被那里的工业化水平和科技成就震撼。美国的铁路网络已经覆盖了整个大陆,电力在多个城市得到普及,而纽约的梅隆银行标志着金融体系的成熟与发达。相较之下,中国大部分地区还停留在传统农业社会,工业化进程缓慢,基础设施落后。 更令李鸿章感到失望的是,在科技创新方面的落后。1903年,莱特兄弟成功试飞了首架飞机,这一成就代表了人类对自然界的又一次胜利,而同一时期的中国,却几乎没有任何可以与之相提并论的科技创新。 李鸿章的访问期间,他还注意到西方国家教育体系的先进性。哈佛大学等高等学府的存在,不仅培养了大批的科技与文化人才,也成为了世界知识与创新的源泉。相对而言,清朝的教育体系还主要以科举为主,难以满足现代国家对各类专业人才的需求。 这种全方位的落后使李鸿章意识到,如果中国不能迅速缩小与西方国家的差距,就将面临更严重的国家安全威胁和发展瓶颈。这种绝望感触动了他晚年的一系列改革尝试,包括倡导洋务运动、设立新式学堂和尝试建立现代化军队等。 尽管李鸿章的改革取得了一定的进展,但限于当时的历史条件和体制约束,这些改革未能从根本上扭转中国的颓势。然而,他的努力并没有完全白费,至少为后来的维新运动和新文化运动种下了一些思想的种子。