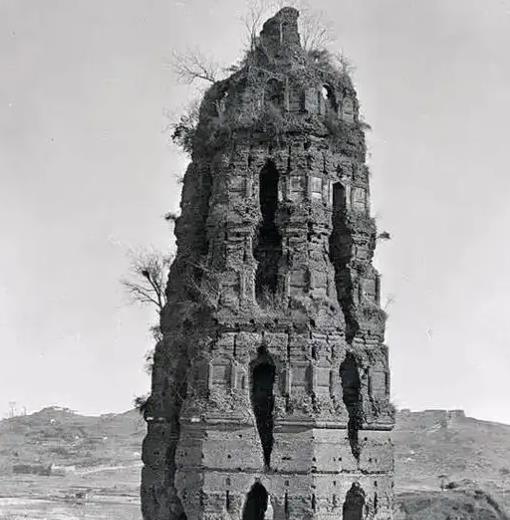

河南老农带领全村“造假”,年产值达到1.6亿,警察表示:“不犯法!” 夕阳西下,烟涧村一片喧嚣。几辆警车停在村口,引得村民们纷纷驻足。只见几名警察押着方兴庆往车里走,周围人群议论纷纷。这是1980年代的一天,方兴庆第三次被"请去协助调查"。 "我做的就是仿制品,不是古董!"方兴庆一路上不停解释。原来,他精心制作的铜镜被一些商贩当作真品倒卖,引起了文物部门的注意,顺藤摸瓜找到了烟涧村。 让村民们意外的是,几天后,警察不仅亲自将方兴庆送回,还向村民们解释这纯属误会。"只要不冒充古董出售,仿制文物本身并不违法。"警察的一席话,让方兴庆和村民们松了一口气。 这一切要追溯到1963年的一个平常日子。当时在翻砂厂工作的方兴庆偶然获得了一面残破的古铜镜。看着这件破损的器物,他脑中闪过一个念头:如果能修复它,或许能卖个好价钱改善家里的生活。 然而,修复古董并非易事。方兴庆对此一窍不通,只好悄悄找到村里一位年过古稀的老银匠求助。从那时起,两人开始了漫长的探索之旅。 "铜镜的模具怎么做?青铜的配方是什么?怎样才能浇铸成功?"一连串的难题摆在面前。他们在红薯窑里搭起简陋的工作台,日复一日地试验。失败是家常便饭,成功却遥遥无期。 终于,在无数次尝试后,那面铜镜焕然一新。激动的方兴庆请来一位文物工作者"鉴定",没想到对方竟然没认出这是现代工艺产物。这一意外发现让方兴庆豁然开朗——他可以靠仿制文物谋生! 于是,方兴庆找到村里手艺好的年轻木匠,请他按照古铜镜的尺寸制作木模。一个隐蔽的文物仿造"作坊"就此诞生。当时条件艰苦,没有抛光机和气焊,方兴庆只能用锯条和细砂纸纯手工打磨,一面镜子需要好几天,一年最多制作十几面,每面能卖七八块钱。 但最让方兴庆头疼的是"做旧"技术。他灵机一动,将务农经验运用到工艺上:先给铜镜涂上一层硝酸,再放入含碳铵的化肥中,捂上几天就能生出蓝色锈迹;然后用酱油和醋混合喷洒,或刷上泥汤,锈色就变成了自然的绿色。这样制作出的仿品更加逼真,价格也更高。 然而,仿品太像真品也引来了麻烦。一些文物贩子专门来方兴庆这里"进货",导致他多次被警方带走调查。烦不胜烦的方兴庆想出了一个妙招:在仿制品的不起眼角落打上"印章"或"名字",这样就能避免买家误认为真品。同时,他索性向全村公开技艺,青铜器仿制逐渐成为烟涧村村民增收的重要途径。 2022年8月,青铜工艺博物馆前人头攒动。一群游客正跟随讲解员参观馆内陈列的莲鹤方壶、司母戊鼎复制品,不时发出赞叹。"这些都是我们村民亲手打造的,工艺精湛吧?"讲解员自豪地说道。同一时间,博物馆另一侧正举办着一场以青铜为主题的清廉文化活动,书法家们挥毫泼墨,孩子们诵读廉洁诗词,热闹非凡。 谁能想到,这座如今声名远播的"青铜器仿古之乡",其发展历程才短短几十年?更令人惊讶的是,2020年烟涧村的青铜器仿古及相关产业创造的总产值高达1.6亿元,为当地带来3000多万元的税收。 那是在上世纪90年代,方兴庆公开技艺后,烟涧村的青铜器仿制业开始迅速扩张。与老一辈不同,年轻人更加大胆创新,不再满足于制作小件青铜器。"年轻人确实比老一辈更敢干,"方兴庆回忆道,"他们慢慢不满足于小件青铜器的仿造,逐渐朝大件青铜器发展。" 村里很多人没见过真正的古董,只能收集各种青铜器画册,研究上面的图样进行翻模。几乎每户从事青铜器仿制的家庭都珍藏着厚厚的青铜器画册。而更有魄力的年轻人则直接前往北京等地的古董市场,购买成品回来作为模板。 随着从业者增多,一条完整的产业链在烟涧村逐渐形成。村里出现了专门销售石蜡、油漆等原材料的商店,还有提供专业模型制作的供应商。村民们的收入从最初一年两三万元,提升到一个家庭年收入三五万元;规模较大的工坊,年收入甚至高达数十万元。 2006年,当地政府意识到这一产业的潜力,成立了专门的协调小组,负责规范和推动青铜器仿制业发展。同年,村民们组建了伊川青铜器行业协会,并向国家商标局注册了"烟云涧"青铜器商标。 协会经常邀请专家指导制作技艺,派遣骨干人员到全国各地学习培训,使产品质量不断提升,成本明显下降。青铜器仿古产业从此不再是烟涧村的"专属",而成为伊川县政府大力扶持的特色名片。 2013年,青铜工艺博物馆在烟涧村正式落成,成为展示村民技艺的重要窗口。次年,首届"烟云涧青铜文化节"隆重举办,吸引了3万多人次的游客,创造了3000多万元的订单总额和700万元的现场营业额。